世人皆知乾隆皇帝在位六十年,开创了"盛清"时期。可鲜少有人知道,这位执掌大清江山六十载的皇帝,竟然每天四点就要起床。史料记载,在乾隆统治的六十年间,每到寅时三刻,紫禁城内的太监就要开始准备伺候皇上起床。而到了晚上七点,乾隆就会翻看当天的承幸簿,选择侍寝的妃子。这看似简单的一天时间安排背后,究竟藏着怎样的故事?

一、晨起修身:皇帝的一天如何开始

一、晨起修身:皇帝的一天如何开始紫禁城的钟声响起,寅时三刻,天还未亮。养心殿内的总管太监李玉便已经带着一众太监们开始忙碌起来。

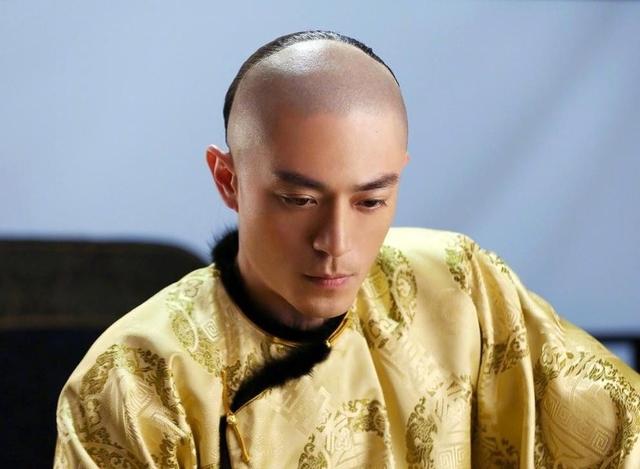

"皇上该起了!"这句话每天都会在固定时间响起。乾隆养成了与其父雍正一样的早起习惯,这是满清入关后延续下来的传统。

太监们分工明确,有人准备温水,有人取出龙袍,还有人要检查今日的朝服是否妥当。一切都要在皇帝起身前准备停当。

史料记载,乾隆起床后的第一件事,便是到乾清宫东暖阁沐浴更衣。这座暖阁是康熙年间特意建造的,专门用来供皇帝晨起梳洗。暖阁内设有独特的地龙取暖系统,即使在寒冬腊月,也能保持适宜的温度。

更衣完毕后,乾隆会前往中南海同豫轩用早膳。这座同豫轩是乾隆最喜欢的用膳之处,因为这里能望见中南海的美景。太监总管李玉曾在一份奏折中提到,乾隆格外爱吃热腾腾的饽饽,这是满族人传统的面食。

御膳房的规矩极为严格,每道菜品都要经过三道关卡:验毒太监先尝,传膳太监复查,最后由乾隆身边的大太监亲自检查。这套流程雷打不动,即便是在乾隆晚年也未曾改变。

用过早膳,乾隆便会回到乾清宫东暖阁研读圣训。这是满清皇帝的一项重要功课,源自努尔哈赤时期就定下的规矩。乾隆每日必读《太祖高皇帝圣训》《太宗文皇帝圣训》等典籍。

有一次,乾隆在研读圣训时发现了一个有趣的细节。他的曾祖父康熙帝年轻时也曾在这个时辰研读圣训,而且经常在书页上留下批注。这让乾隆备受鼓舞,于是他也开始在研读时记录心得。

乾清宫东暖阁的案头上,总是摆放着一方白玉笔架。这是康熙年间的老物件,据说是乾隆的祖父雍正特意为他留下的。每当晨读时,乾隆就将朱笔搁在这方笔架上,写下对祖训的理解。

到了卯时正,也就是早上六点左右,太监们会送来一盏清茶。这是御茶房特制的贡茶,茶叶采自江南最好的茶园。乾隆喜欢一边品茶一边继续研读,有时还会让大臣前来讨论。

当年,大学士刘统勋就曾在这个时辰被召见,与乾隆讨论《圣训》中关于治国之道的章节。这次谈话被记录在《起居注》中,显示出乾隆对祖训的重视程度。

随着晨光渐亮,乾隆的一天才刚刚开始。通过这样的晨间修身,他不仅传承了满族的传统,也为接下来繁忙的政务做好了准备。而这种雷打不动的作息制度,正是清朝统治者几代相传的治国之道。

二、政务繁忙:乾隆如何处理国事

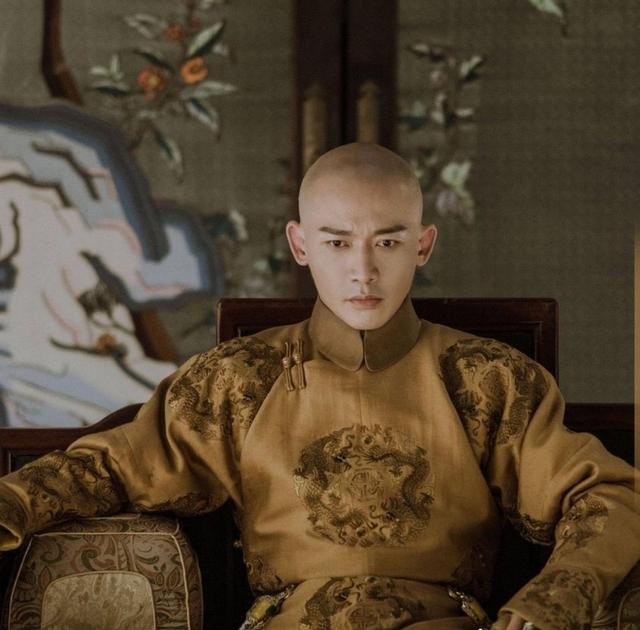

辰时一到,养心殿内便开始了一天中最为繁忙的时刻。每日清晨,大臣们早已在殿外等候,准备参加朝会。这是清朝延续了一百多年的制度,从康熙到乾隆,都未曾间断。

乾隆十年,一个寻常的早朝上发生了一件趣事。当时正值冬季,大学士张廷玉因年迈体衰,在殿前跪拜时不慎摔倒。乾隆见状,立即命太监搀扶,还破例准许张廷玉免去跪拜之礼。这件事被御史言官记录在案,成为清朝君臣礼制的一个特例。

朝会结束后,乾隆便开始了每日必做的一项工作——批阅奏折。御前大臣们将装有奏折的朱漆木匣呈上,这些奏折来自全国各地。乾隆对待奏折极为认真,每份都要仔细过目,有时还会在折子上留下详细的批示。

有一次,山东巡抚上奏一份关于黄河决堤的紧急奏折。乾隆不仅立即批复,还专门召见河道总督,连夜商议对策。第二天一早,朝廷就派出大臣赶赴现场处理险情。这种雷厉风行的作风,在《清实录》中多有记载。

到了午时前后,乾隆会在养心殿召见重要大臣议事。军机处的大臣们依次入殿,向皇帝汇报各项要务。据《起居注》记载,乾隆在位期间平均每天要接见十多位大臣,有时甚至多达二十余人。

乾隆二十年,一位来自云南的知府求见,带来了一份关于边境茶马互市的奏折。这本是个小事,但乾隆却格外重视。他不仅当场过问详情,还命人将这份奏折抄录存档,作为制定边贸政策的参考。

午后,乾隆会在武英殿查阅各地呈送的题本。这些题本涉及吏部选官、户部钱粮、刑部案件等各类政务。乾隆每次批阅时都会让内阁大学士在旁待命,遇到重要事项便立即商议。

有一年冬天,江南织造送来了一份关于江南丝绸生产的详细报告。乾隆看后发现,某些地方官员在征收丝绸税时存在舞弊行为。他立即下令彻查,并在题本上写下了长达数百字的批示。这份批示后来被收入《清朝文献通考》,成为研究清代纺织业的重要史料。

申时将至,乾隆仍在处理政务。这时通常是接见地方官员的时间。来自各省的知府、知县们轮流觐见,汇报地方情况。乾隆特别注重了解民间疾苦,常常会详细询问当地的物价、收成等情况。

一次,江西巡抚来报,说当地发现了一处新的瓷矿。乾隆不仅过问了开采情况,还专门询问了当地百姓是否因此受益。这种关注细节的作风,在他统治的六十年间始终如一。

三、午后闲暇:帝王的文化生活

三、午后闲暇:帝王的文化生活处理完繁忙的朝政,未时一到,乾隆便会来到三希堂,开始他最为享受的文化时光。这座建于乾隆八年的三希堂,珍藏着无数稀世珍品。

乾隆十五年的一个午后,御制诗成。总管太监小心翼翼地取来文房四宝,请乾隆题写。这时,宫中进来一位老者,正是当朝著名书画家金农。原来,乾隆特意召他入宫,共同品鉴一幅宋代山水画。

金农站在画前,向乾隆详细讲解这幅画的笔法特点。乾隆不时颔首,还亲自取出自己收藏的《石渠宝笈》,与金农对照研究。这样的场景在三希堂内经常可见,许多当代文人都曾受邀与乾隆一同品鉴古画。

转眼到了申时,宫中传来悦耳的钟声。这是乾隆最爱的自鸣钟,由清宫造办处特制。钟身镶嵌着精美的珐琅彩绘,每逢整点,便会奏响一段优美的乐曲。这些西洋钟表不仅是计时工具,更成为了清宫一道独特的风景。

乾隆二十年,英国商人来华,献上了一座能演奏八首乐曲的自鸣钟。乾隆对这件新奇的物件极为喜爱,命人将其安置在养心殿内。从此,每到申时,养心殿内便会响起悠扬的西洋乐章。

音乐声中,乾隆常常会走到御花园散步。园中种植着来自全国各地的珍稀花卉,其中最引人注目的是一株紫檀木。这株紫檀是南京进贡的,据说已有三百余年树龄。每当花开时节,满园飘香,引得御花园内的珍禽异鸟纷纷鸣叫。

一次,乾隆在御花园中发现了一株罕见的白牡丹。这株牡丹花开十八瓣,香气四溢。乾隆当即命画师写生,并亲自题诗一首。这幅《御制白牡丹图》如今还保存在故宫博物院中。

酉时将至,乾清宫内又响起了一阵动听的丝竹之声。这是宫廷乐师们在演奏昆曲。乾隆不仅喜欢欣赏传统戏曲,还经常邀请江南名伶入宫献艺。当时最有名的京剧演员三庆班,就曾多次在乾清宫献演。

有一年中秋,乾隆特意命人在御花园搭台演戏。台上演出《长生殿》,讲述唐明皇与杨贵妃的故事。演出结束后,乾隆赐给演员们每人一件蟒袍,这在清宫历史上也是少见的。

戏曲声中,夕阳西下。乾隆这时常会来到延春阁小憩。这里存放着他平日爱玩的各类古玩,有汉代的青铜器,也有宋朝的瓷器。每件器物都配有专门的檀木座,摆放得整整齐齐。

偶尔,乾隆也会在此处召见一些擅长鉴赏的大臣。一次,他发现一件汉代的青铜爵有些不同寻常,便召来工部员外郎梁诗正共同研究。这件青铜爵最后被证实是传世孤品,乾隆为此特意撰写了一篇考证文章。

四、夜幕降临:后宫生活的规矩戌时刚过,紫禁城内的宫灯次第点亮。乾隆此时会回到乾清宫用晚膳,这是一天中最为轻松的时刻。晚膳的规矩虽然没有早膳那般严格,但仍有着独特的讲究。

乾隆十二年的一个秋夜,一场特别的家宴在乾清宫举行。这天是孝贤皇后的生辰,乾隆破例让后宫嫔妃们一同用膳。御膳房特意准备了满汉全席,其中一道"福寿双全"是用整只金丝燕和鲍鱼烹制而成,寓意吉祥。

用膳完毕,乾隆会在乾清宫小憩片刻。此时,总管太监会恭敬地呈上一本用丝绸包裹的册子,这就是当日的承幸簿。承幸簿上记录着宫中嫔妃的详细情况,包括是否患病、是否在月事期间等。

乾隆对承幸簿的选择十分慎重。据《清宫档案》记载,乾隆在位期间,后宫秩序井然,从未出现过因选妃而引发的争端。这与他严格遵守祖制有关,每位妃子都有固定的侍寝日期,绝不随意更改。

一次,乾隆发现承幸簿上记载某位妃子连续三日发热。他立即传召太医院院使诊治,并命人每日向他汇报病情。这种细节之处的关怀,使得后宫嫔妃对他十分敬重。

亥时已到,选定的妃子会在宫女的引领下,来到乾清宫西暖阁。这里是乾隆专门用来接见妃嫔的场所,陈设简单却雅致。屋内摆放着一张紫檀木床,上面铺着御用的龙纹锦被。

乾隆二十五年,一位年轻的宫女在整理西暖阁时,发现了一个精致的檀香木盒。盒中装着一支玉簪,是乾隆年轻时送给孝贤皇后的定情信物。从那以后,这支玉簪就一直放在西暖阁的案头上。

临近子时,乾清宫内会响起一阵清脆的铜磬声。这是提醒嫔妃该告退的信号。按照规矩,除非特别传召,妃嫔们都要在子时之前回到各自的宫殿。

夜深人静时,乾清宫内还会有两名专门的"守夜太监"值守。这些太监都是从小在宫中长大的,对宫规极为熟悉。他们会轮流在殿外值班,确保皇帝安寝无忧。

乾隆在位期间,后宫秩序始终保持着一种庄重肃穆的气氛。即便是在他晚年,这种规矩也从未改变。每当夜幕降临,紫禁城内的一切都会按照既定的规矩,有条不紊地进行着。

五、作息之外:不为人知的细节每逢年节,乾清宫的作息便会出现特别的变化。农历除夕这天,乾隆会破例提前结束政务,转往太和殿举行祭天大典。这项传统源自努尔哈赤时期,一直延续至清朝末年。

乾隆十五年的除夕,发生了一件趣事。当天大雪纷飞,祭天仪式刚刚开始,一只白鹤突然飞入太和殿。这在清宫历史上极为罕见,大臣们立即将此事记入《起居注》。从那以后,每年除夕祭天时,太和殿的檐角上都会挂上一对白玉鹤,以作纪念。

端午节时,乾隆的作息也会有所改变。这天一早,御医们就会准备各种药材,在乾清宫煎制避暑药茶。据《养心殿造办处史料》记载,这种药茶由二十多种名贵中药配制而成,能够祛暑健体。

乾隆最为特别的作息变化,要数南巡期间。为了体察民情,他曾六次南下江南。每次南巡,乾隆都会打破常规的作息,有时甚至凌晨两点就起床赶路。

乾隆二十七年的南巡中,一个寒冷的清晨,他突然驾临扬州一家面馆。店家刚开门备货,见皇帝驾到,吓得跪倒在地。乾隆却命人取了一碗阳春面,就着晨露享用。这碗"御用阳春面"后来成了扬州的一段佳话。

到了晚年,乾隆的作息也随之调整。他不再每天四点起床,而是推迟到五点。但处理政务的时间丝毫未减,反而因为经验丰富,效率更高。

乾隆五十年,一位老太监在整理御用物品时,发现了一本陈旧的册子。翻开一看,竟是年轻时乾隆亲笔记录的作息表。册子上详细记载着每日的时间安排,从起居到政务,事无巨细。

年迈之后,乾隆特别重视午间休息。他在养心殿西暖阁设置了一张特制的竹榻,上面铺着上等的缎面软垫。这张竹榻由苏州能工巧匠精心打造,既通风散热,又十分舒适。

值得一提的是,即便在调整作息后,乾隆仍保持着看奏折的习惯。据统计,他在位六十年间,平均每天要处理六十多件奏折,晚年时期也不例外。

有一年冬至,宫中举行祭祖大典。年届八旬的乾隆依然坚持按时参加。当天寒风凛冽,他在太庙内站立了整整两个时辰,丝毫不显疲态。这种仪式感,在他漫长的统治生涯中始终未变。

乾隆对时间的重视,甚至影响到了宫中的钟表制度。他命造办处特制了一批精准的自鸣钟,分别安放在各个重要宫殿。这些钟表不仅计时准确,还能报时报更,成为了规范宫廷作息的重要工具。

孤狼

乾隆的爷爷雍正 把作者拉出去毙了吧

说点什么好呢

乾隆的祖父雍正?把作者拉下去,砍了!