文/王唯行

圖/關良

近日常伏案作畫,筆墨行至中途,忽覺思緒紛亂。畫室窗外梧桐葉片片飄落,倒教我憶起去年秋日與友人在西湖邊的談話。那日湖畔茶樓裏,友人指著報上刊載的當代水墨展品,忽發議論:"如今這些畫家,既不諳詩詞,又未經碑帖,竟也能在宣紙上揮灑自如,實在教人費解。"

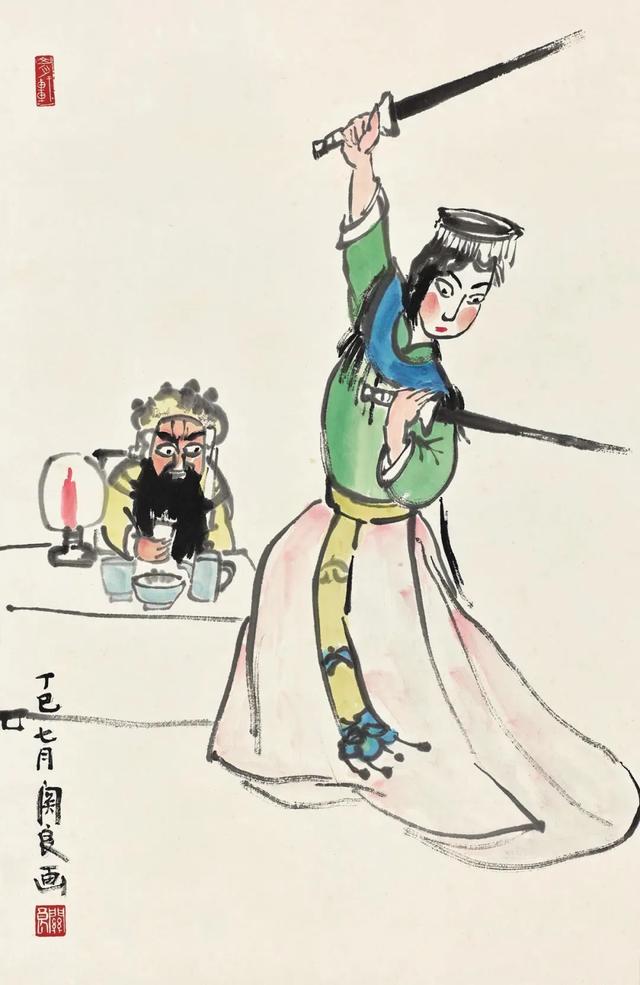

這話像是顆種子,在我心田裡生了根。夜裡研墨時分,常要停下筆來細想:蔣兆和先生筆下的流民圖,分明是西洋素描的骨架,偏能教人看出千年水墨的魂魄;關良先生畫的戲曲人物,用色大膽如野蜂採蜜,偏又在宣紙上站得穩穩當當。這些先生們的案頭,可不見硯台旁擱著詩集,畫軸上也少有題跋,倒像是把油彩調進了墨汁裡。

記得初學畫時,先生教我執筆要如握玉,運墨要似撫琴。可多年前在美術館見方增先先生的《說紅書》,那農家姑娘的衣褶分明是炭筆速寫的痕跡,眉眼間卻透著唐人壁畫的風韻。展廳裡有位白鬚老者駐足良久,忽而搖頭嘆道:"這畫裡既無'十八描'的筆法,也不見'墨分五色'的講究,怎的就這般動人?"

前些日子整理畫冊,翻出楊之光先生五十年代的人物寫生。那線條像是鋼筆勾勒的,墨色卻在生宣上暈染得恰到好處。忽然想起唐人張彥遠說"書畫同源",可這些先生們的書法,怕還不及私塾蒙童工整。他們的畫作偏能在美術史上劈開新路,倒像是春雨過後的竹筍,不按著老根的方向生長,自在地破土而出。

黃昏散步,遇見裱畫店的周師傅。他說起最近修復黃冑的邊疆人物圖,那畫上的駿馬竟是用排刷橫掃出來的,全然不顧傳統畫馬的要訣。"可你說怪不怪,"周師傅嘖嘖稱奇,"那馬兒偏就透著股塞外的風沙氣,比工筆細描的更有精神頭。"

昨日收到美院學生的短信,說在臨摹黃胄的驢子。信裡困惑:"黃先生畫毛驢從不起稿,直接拿大筆橫掃,這與先生教我們的'九朽一罷'全然不同。"回復時我寫道:"昔年徐渭畫葡萄,亦是潑墨寫意。今人用西法結構,佐以中鋒用筆,恰似舊瓶裝新酒,要緊的是酒香醉人。"

夜裡夢見自己站在美術館長廊,左側掛著宋人李公麟的《維摩演教圖》,右側懸著蔣兆和的《流民圖》。晨起研墨時忽有所悟:李公麟當年在絹本上創造白描,不也曾被視為離經叛道?藝術長河本該百川匯流,若執意要分清水滴來自唐雪宋雨,反倒看不清江河奔湧的氣勢了。

硯台裡的宿墨漸乾,窗外傳來渡輪的汽笛聲。擱筆起身時,瞥見案頭那盆文竹正在玻璃窗上投下斑駁影子,新枝與舊葉交錯,倒像是中西畫法在宣紙上的交融。