文/圖 王唯行

一、初心與技法的辯證張力

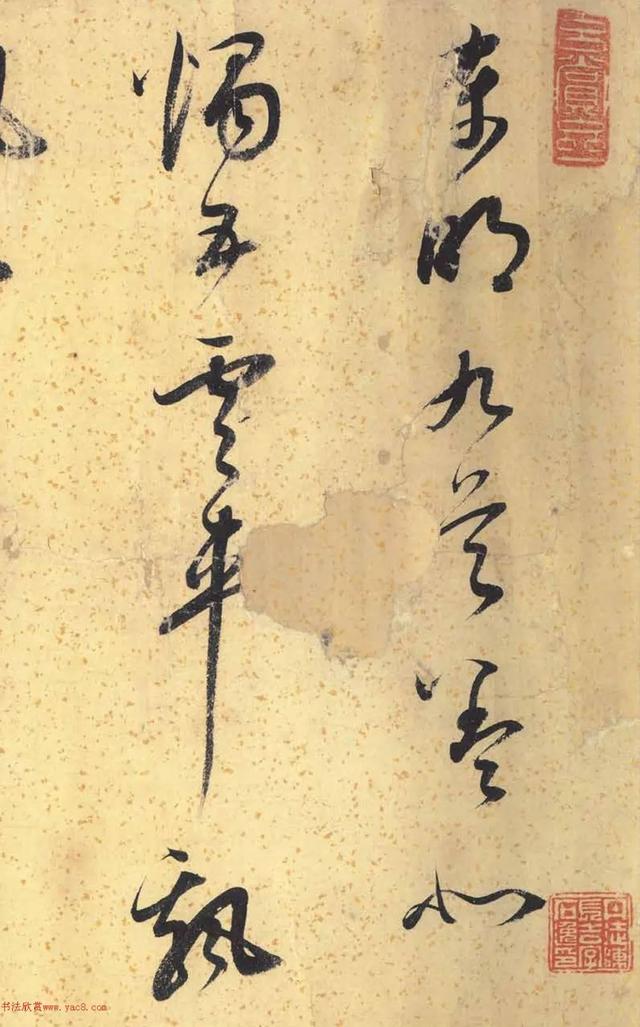

書畫家的藝術生命始於原始衝動——幼年時用線條與色彩表達對世界的感知。這種本能的創作慾望,在初期往往遭遇技術性挫敗:意象與紙面成果間存在鴻溝。明代畫家徐渭青年時期研習林良寫意花鳥時,曾因無法掌握破墨韻律而自嘲「塗鴉」,此困境揭示藝術創作的本質矛盾:情感表達需依託理性化的技術體系。這種張力恰如董其昌所言:「先師古人,再師造化」,道出技法錘鍊對藝術表達的支撐作用。

二、路徑選擇的認知邊界

當書畫家進入系統學習階段,師承選擇實質是對藝術基因的定向篩選。清初「四王」畫派壟斷宮廷繪畫教育時,王原祁的「龍脈」構圖理論成為金科玉律,導致數代畫家視角被框定在特定審美範式內。這種選擇看似自主,實則受制於三層隱性結構:

1. 知識權力結構:權威話語體系塑造的「典範」

2. 地域風格慣性:吳門畫派與浙派的地緣美學博弈

3. 生理感知局限:人類視覺中樞對特定形式語言的偏好

現代認知神經科學證實,人類在信息處理時會產生「感知閾值效應」,這解釋了為何鄭板橋終生癡迷徐渭大寫意,卻對郎世寧的透視技法視而不見——審美選擇實為神經突觸的篩選結果。

三、歷史篩選的時空校準機制

藝術史的殘酷性在於其非線性淘汰法則。元代倪瓚的「逸筆草草」在當時被譏為「墨戲」,卻在五百年後成為文人畫最高典範。這種時空延遲效應揭示了雙重規律:

- 橫向評價的虛妄:當代互為參照的評價體系充滿主觀投射

- 縱向檢驗的客觀:歷史長河能剝離時代噪聲,顯現本質價值

敦煌莫高窟的無名畫工與趙孟頫並存於美術史,證明藝術史篩選標準超越個體聲名,直指作品內在生命力。清人編纂《芥子園畫譜》時對歷代筆法進行「知識提純」,正是這種歷史篩選的具象化體現。

四、經典系統的結構性價值

建構個人風格需以藝術史為地基。黃賓虹七十歲始悟「五筆七墨」真諦,源於其系統梳理歷代筆法理論後的創造性轉化。經典系統的獨特價值在於:

1. 時空壓縮效應:將千百年試錯成果凝結為可繼承的知識模塊

2. 風格坐標系建構:提供多元參照避免路徑依賴

3. 語言純化功能:過濾時代審美泡沫,保留本質形式元素

八大山人將徐渭的潑墨與董其昌的構圖重組,創造出前無古人的冷逸畫風,正是這種創造性繼承的典範。《芥子園畫譜》雖收錄徐渭技法圖解,但其程式化處理恰凸顯歷史篩選的雙刃性——既傳播經典,又消解原作的精神張力。

五、當代語境的策略性疏離

對同時代畫家的審慎態度,實質是對藝術史規律的敬畏。傅抱石留日期間研究橫山大觀,卻選擇回歸石濤筆意創「抱石皴」,這種策略性疏離的智慧在於:

- 規避橫向競爭的內卷化陷阱

- 阻斷潮流裹挾的風格異化

- 保持與永恆性命題的對話能力

中國當代實驗水墨的困境,恰在於過度關注國際雙年展體系而喪失傳統筆墨的深度開掘,反觀潘天壽在二十世紀中西碰撞中堅守筆線本體,終成現代中國畫的承重牆。

六、在歷史維度中錨定創造坐標

真正的藝術突破往往表現為「創造性復古」。徐渭從梁楷減筆畫中提煉潑墨語言,黃賓虹在金石考據中重構山水筆墨,皆證明偉大風格的誕生源於對藝術史規律的深刻把握。當代書畫家與其追逐轉瞬即逝的潮流,不如在歷史長河中錘鍊出穿透時代的視覺語言——這既是對藝術生命最經濟的投資,也是對文化基因最本真的守護。