文/圖 王唯行

夫畫道之變遷,猶如江河之流轉,各朝各有其致,各代各有其妙。晉唐兩宋,畫者多用濕筆潤墨,以絹為載,墨色豐潤,線條流暢,若行雲流水,自然天成。然至元代,畫風丕變,渴筆潤墨蔚然成風,蓋因紙張之進步,絹之地位漸微。

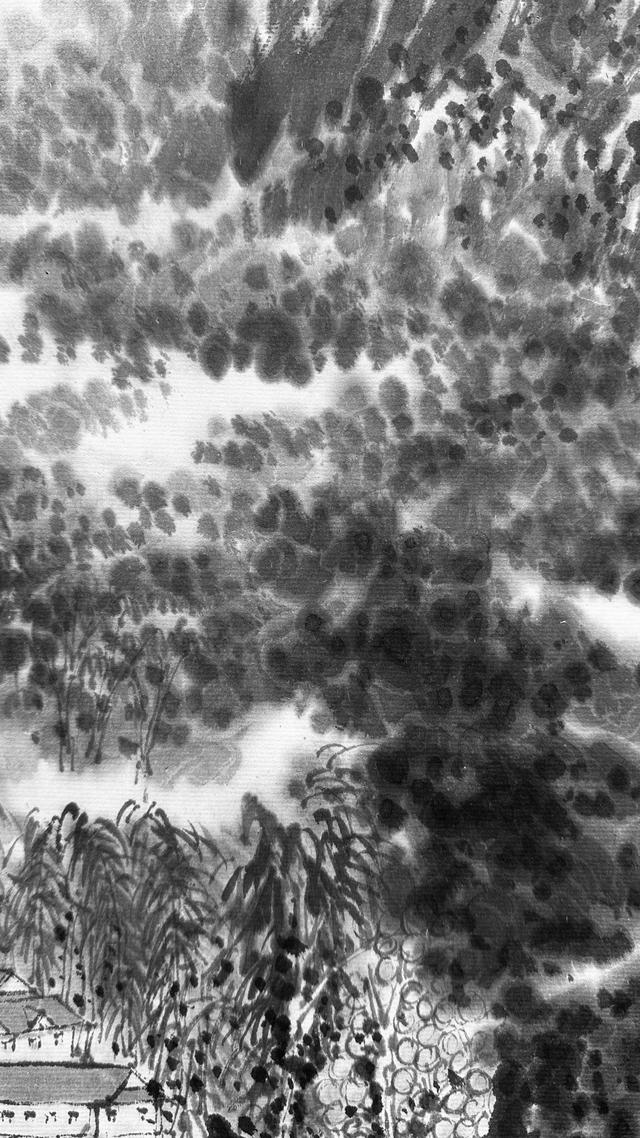

生紙者,未經加工,質地疏鬆,吸水性強,易使墨色滲透洇化,故畫家常將其加工為熟紙或半熟紙,以適應渴筆之需。此種紙張,表面紋理清晰,纖維分明,與光滑之絲絹迥異,能更好呈現筆法之變幻,墨韻之深沉。渴筆之妙,在於筆尖稍乾,筆肚少液,運筆之際,墨液隨筆勢漸次滲出,形成乾濕相宜、濃淡相間、虛實相生之效,尤以倪瓚之作為典範,其畫作山石樹木,筆墨蒼勁,意境悠遠,令人回味無窮。

然而,世間多有誤解,將渴筆與枯筆混為一談,殊不知二者大相徑庭。枯筆者,筆尖枯墨,筆肚幾無墨液,捋乾也,僅靠筆力與紙面摩擦,所成筆墨,雖有蒼茫之意,卻失之於浮躁,墨色單薄,缺乏層次,少潤澤,有貧瘠之感,非畫家上乘之作。吾觀畫之時,遇此枯筆,常心生不屑,以為不足為外人道也。惟於點苔之際,偶爾為之,以增畫面之豐富性,然亦須慎用,不可過度。

至明清兩代,畫壇復興,渴筆潤墨之法漸被濕筆潤墨所取代,尤以徐渭、朱耷之花鳥畫最為顯著。此二人,各具匠心,以濕筆潤墨,將花鳥之靈動與生機表現得淋漓盡致,墨色交融,氣韻生動,堪稱畫史之佳話。此等轉變,不僅反映了畫家對傳統技法的繼承與創新,亦體現了藝術發展的必然趨勢,值得後人細細品味與學習。

材質:80年代紅星棉夾+80年代上墨榮寶齋定版

尺寸:六尺四開