声明:本文内容均是根据权威资料,结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源及截图,请知悉

从中国的历史来看,好像中国一直是被“侵略”的那个。

汉族也是处在被胡人和蛮夷觊觎的处境当中,甚至有好几次都遭受了“灭族之灾”。

但奇怪的是,从有大一统概念的秦朝到今天,中国的国土面积反而越来越大了。

这到底怎么回事?为啥这么反常呢?

“独一无二的理念”

“独一无二的理念”首先我们要搞清楚一件事情,就是按照常理来讲:一个国家要想扩大原有国土的话,有主动侵略和被动接受他国的领土。

后者的可能性很低,基本上都是前者居多。

这就让人不得不好奇:中国既然一直“被侵略”,为何还让领土变多了呢?

这就要涉及到我国一个自古流传到今天的特质,“民族同化”。

当宣布一个地方属于我们之后,我们通常是先让文化进入当地,在当地推行我们独有的思想等等,包括社会、治国等方面,皆是如此。

也正是因为如此,中国古代有个很特别的词,叫作“教化四夷”。

在“教化四夷”的前提下,我们扩张领土靠的都是“善意的帮助”。

打个比方,越南历史上曾是中国版图的一块,而且前前后后一共四次纳入咱们的版图,我们对其坚持的方针就是:教化。

古代的越南,几乎就是常年战乱,国内没有安定的时候,所以咱们出手了,理由是:你们自己管理不好国家,也没有合适的方法,那我们就来教教你们。

从治国理念,到社会管理,我们都能帮到你的忙。

而在这背后,其实就是文化的渗透,我们由此掌控了越南。

国家不能自行治理是一方面,内部无法实现自给自足又是一方面。

在交通环境差的那个年代,大国周边还有许多不起眼的部落和小国,他们人数少,生产能力低,生活水平比大国要差上不少,比如突厥汗国等等。

既然如此,那我们就可以出手了。

这些部落和小国自己无法提高生产力,那我们就帮忙开荒种地,让他们吃得饱、穿得暖。

如果是部落内部还动荡不安的,那我们就更有“义务”去帮他们平定内部环境了。

当然,并不是所有部落和小国都愿意无条件的接受我们的“帮助”,也有像是高昌国这种要反抗一下,非得跟我们碰一碰。

但结局显而易见,只能更快地让其与我们“融合”,而说到融合,我们就不得不提中华民族的包容性了。

“中华民族的文化属性”

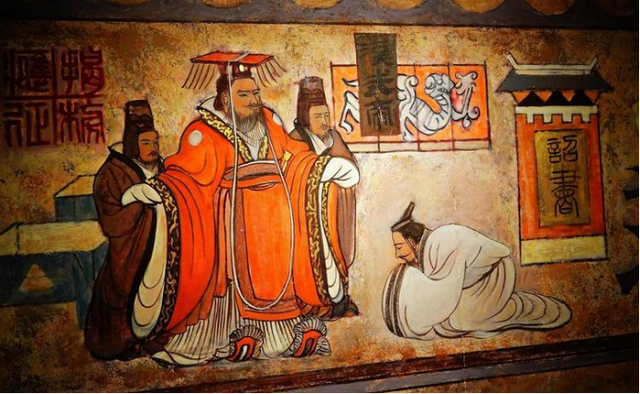

“中华民族的文化属性”“昭君出塞”的故事大家都听说过,这是非常典型的“民族融合”,也是咱们的文化属性。

从周朝时期帮助别人提高农耕技术,到汉朝时期的文化建设,再到唐朝时期派遣技师到吐蕃,这都是我们在主动推广文化,并且主动与对方进行融合。

换句话说,如果不是我们主动对其帮助,他们可能永远都是发展落后的“蛮夷”。

而我们为何能把文化推广地如此顺利呢?背后原因就是中华民族的包容性。

此外,不知大家有没有发现:中国历史上的任何一次战争,无论大小,都贴合“师出有名四个字”。

秦朝时期,嬴政要征战多个国家,为的是大义,是为了实现“大一统”。

而到了汉朝除灭匈奴的时候,原因更直接和明确,是为了保护国家不被侵占,是为了让国家和社会保持安定,让百姓安居乐业。

再往后,蒙古打下了天下,明朝时期便是“继承和收复”。

事实上,汉人很少去主动侵略别的国家,尤其是中国历史的后半程,多数时候都是少数民族要入侵咱们,结果反被咱们给打下来了。

在这之后,便是中华民族发挥强大的包容性,极大程度上容纳了他们的文化,同时也让汉文化在其内部进行大范围的推广。

如今多年过去再看,我们更应该将其称为“地方割据”,然后一直处在“分裂和大一统”的循环之中。

而在这个过程当中,汉族与少数民族之间的融合,早就让咱们成了一个整体。

举个最明显的例子,就是元朝治国的手段。

要知道,这原本就是个游牧民族,骑马射箭,用传统的武力观念统治国家才是他们的思想。

可后来随着领土越来越多,治理上就出现了困难,光靠教人骑马射箭是肯定不行了,那怎么办呢?主动学习汉族文化。

于是,元朝也有了科举制,有了文官的晋升。

与此同时,地方管理制度其实也是沿袭的汉族理念,所以两族没法分得彻底,而这就是融合的意义所在。

包括后来的满洲文化,同样如此,全都极大程度上借鉴了汉族文化。

用“无声的渗透”来形容汉文化,简直再合适不过了。

看起来我们是“被侵略”的一方,结果最后对手反而是被咱们给影响了,并且在长久的发展之下,我们逐渐占据了主导地位。

领土扩张,并非只是依靠武力的入侵,文化的“替代”才是最令人防不胜防的。

其实从某种意义上来讲,一旦某个国家和地区被陌生文化给渗透了,那这里就形同于被占据,甚至是被“侵略”了。

所以我们并不是严格意义上的入侵者和征服者,而是“文化使者”,是为君子之道。

而这样的观念,也一直传承到了今天,中国从来都是一个主张和平的国家,干涉别国内政和侵犯别国土地,都不在我们的选项之内。

对此,大家还有什么想说的呢?欢迎在评论区交流。

——THE END——

参考资料:中国青年网——美美与共,这里是多元与包容的民族文化缩影