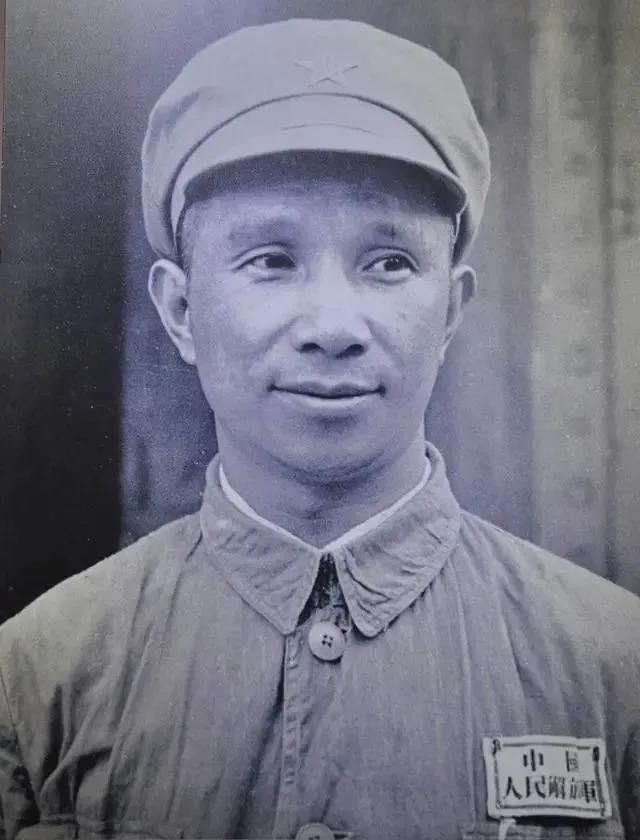

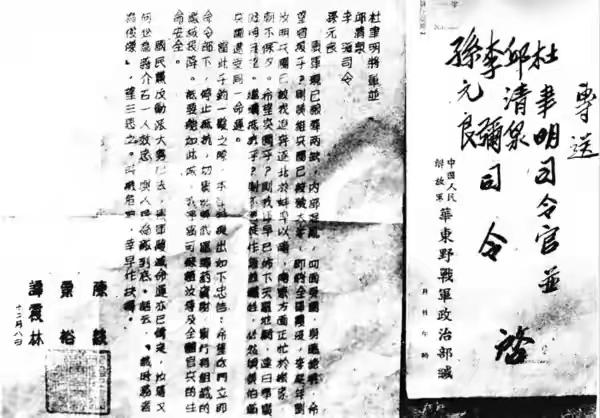

淮海战役第三阶段,杜聿明兵团的30多万大军被包围在陈官庄后,面对这“瓮中”的30万,粟裕本可直接向杜聿明集团发动总攻,并迅速完成全歼。可粟裕却不仅迟迟未总攻,反而连大规模的进攻也停下来了?这诡异一幕为何会出现?答:与毛泽东深谋远虑有关! 解放军对杜聿明兵团发起总攻前,突然停战二十天,实际是毛泽东的特别指示,这个指示用四个字概括就是:围而不歼。 毛泽东下这样一道指示的背后主要有三方面的考虑: 第一, 是出于为全局考虑。当时,解放战争的重点已经转移到了如何消灭华北傅作义集团的60万大军。毛泽东担心,我军在没有完成全面部署前,傅作义集团就从海路逃跑了。 当时的东野还没有对傅作义兵团完全包围,华北的出海口还没有封闭。如果杜聿明集团被迅速解决,傅作义在平津就成了孤军,势必会选择南下逃跑。而此时的蒋介石也有能力调集船只从海路接走傅作义的几十万大军。 毛泽东和中央军委认定:只有稳住蒋介石和傅作义,才能让蒋介石不做营救傅作义的大动作。所以,说到底,只有围而不攻,隔而不围,不整个吃掉杜聿明兵团,才能给蒋介石方面造成“还可以再搏一搏”的假象。让解放军有时间尽快对傅作义兵团完成包围,为平津战场做好万全的考虑。 毛泽东决定对杜聿明集团执行“围而不歼”策略的第二个原因是:毛泽东为首的党中央,想给杜聿明一条生路。 毕竟,在蒋介石的阵营里,杜聿明是为数不多的真正能打的将领。杜聿明参加过北伐战争,抗日战争爆发之后,杜聿明参加了一系列的战役,他在淞沪会战和台儿庄战役,都表现得非常英勇。他还曾在著名的昆仑关战役中,给了日本人以沉重打击。 这样的将士,毛泽东为首的中央自然也是非常看重,为了督促杜聿明投降。12月17日,即杜聿明兵团被包围后的第11天,毛泽东亲自写了一封《督促杜聿明等投降书》,来对杜聿明等进行劝降。 劝降书的第一句是:你们现在已经到了山穷水尽的地步。这封信最终的确被送到了杜聿明的手中,杜聿明当时动了求和的心思,他甚至还将这封信给邱清泉看,可惜,邱清泉把信看到一半,就直接把信烧了。 无奈的杜聿明进退维谷,只好在无奈之中照旧维持下去。 毛泽东在关键时刻对杜聿明集团“围而不歼”的第三个原因是:解放军当时迫切需要休整。将杜聿明兵团包围住时,华野和中野的大多数部队都已经连续作战40多个昼夜了,他们都太累了。 毛泽东和中央军委认为:停止战斗,可以让我军在得到充分后勤的情况下进行很好的休整,同时,还能耗损包围圈的敌人,削弱他们的战斗力。 的确,后来的结果也完全和毛泽东估算一致,坚持围而不歼策略二十天后,解放军得到了充分的补给,已经到了满血复活的状态,而一直在围困中的国军则耗损严重,战斗力持续减弱,包围圈完全变成了活地狱。 也因此,解放军对杜聿明集团实行“围而不歼”战略期间,无数国军将士纷纷缴械投降。根据统计,期间,主动投降的国军将士达到了1.4万之多。 围而不歼策略被执行整整二十天后,即1949年1月6日,蓄势待发的解放军对杜聿明集团发起了总攻,短短几天时间内,杜聿明兵团便被全歼,杜聿明则被活捉。 可以说,围而不歼战略不仅最大限度地减少了解放军的伤亡,为后续的解放战争打下了基础,也从精神上瓦解了被围的杜聿明集团,真正做到了“不战而屈人之兵”。 对杜聿明集团“围而不歼”,也是毛泽东智慧的集中体现。图一为毛泽东;图二为粟裕;图三为杜聿明;图四为毛泽东给杜聿明的劝降书

力哥

在大决战的电视剧里明显把粟裕才能演低了,3万打12万的人才,在中华5000年里能打得人里排名也不会太靠后吧

重楼

战略家高瞻远瞩

乆亍

高瞻远瞩,深谋远虑

王羽

伟人

快乐的家伙

邱清泉也算是个狠人,行伍一辈子,死在战场上,也算死得其所了。