“又是去医院看身高的日子,我都快崩溃了。

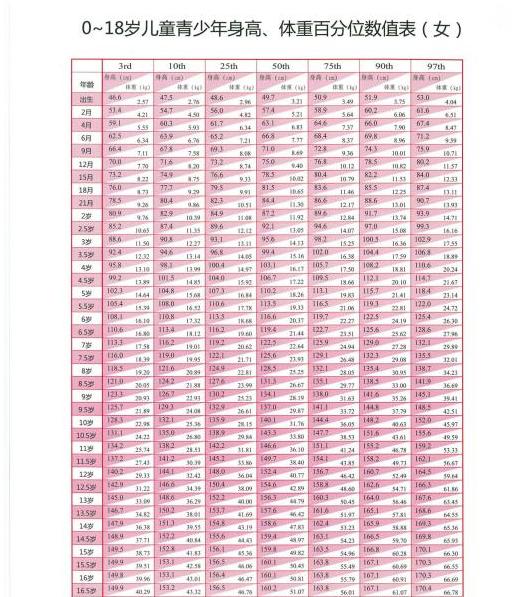

”石晓君在朋友圈发了一张孩子身高体重的标准表,并附上这句话。

每次去医院检查,医生都会特别关注她孩子的身高,这让石晓君越来越焦虑。

孩子身高不及同龄人,家长焦虑重重石晓君的孩子5岁了,身高110厘米,对比起来,她觉得这显然不够高。

“全国标准是111.3厘米,但上海的标准竟然快114厘米了,”她有些无奈。

虽然从全国标准来看,孩子的身高并不算低,但放在“上海表”上,立刻让她焦虑加剧。

这种焦虑并不是她一个人的。

她在上海的家长朋友也常常会交流孩子的身高问题,大家都有些不安。

特别是当听到某位家长说自己孩子过了规范的“上海表”标准时,焦虑更是像火一样燃烧。

“上海表”与“全国标准”之间的差异为什么这么大?

许多家长都提到一个词——“上海表”,这是一份由上海地区单独制定的儿童体格发育参照表,其标准经常高于全国乃至世界卫生组织的标准。

细心的家长会发现,这份表的许多指标几乎都比全国标准高出一截,让不少孩子达不到要求。

石晓君说,当医生拿着“上海表”说她家孩子身高不达标时,她心中那块石头就会更重。

成为母亲之前,她根本没听过这张表的存在,后来才知道这表比世界卫生组织的标准还高。

这让她既疑惑,又无奈。

家长为了孩子的身高煞费苦心,到底值不值?

为了让孩子的身高能“达标”,石晓君和丈夫试过各种办法。

合理制定饮食计划,每天让孩子吃含丰富蛋白质和钙质的食物,他们给孩子吃鳕鱼、鸡蛋、牛奶,样样不少。

虽然石晓君的丈夫非常在意孩子的身高问题,但医生每次都会劝他们不要过于焦虑,只要孩子的生长速度正常,就不必太担心。

事实上,不少家长都在为提升孩子身高投入大量时间和金钱。

一些家长甚至选择给孩子注射生长激素,一个月花费近4500元,连续好几个月。

这样的做法真的科学吗?

专家怎么看待父母的身高焦虑和医疗干预?

每年暑假,上海市儿童医院内分泌科的门诊都会排起长队,里面满是带孩子来看身高问题的家长。

副主任医师王斐说,很多家长过于焦虑,把孩子身高问题看得太重。

每次面对此类诊断,他总会先安抚家长的情绪,再详细解释,身高仅是一部分生长指标,单靠预测不能完全决定孩子的未来身高,需要动态、综合地长期观察。

至于“上海表”与全国标准的差异性,王斐强调,不同地域和种族的身高曲线各有不同。

中国地域辽阔,各省份的平均身高有差异,这是正常现象。

家长们应该科学看待孩子的身高问题,结合全国以及地方标准,综合孩子具体的个体情况来评估,而不是过多依赖单一的标准。

身高焦虑背后,是社会隐性竞争的新维度不少家长对孩子身高的焦虑,源于社会激烈的竞争。

马瑞,178厘米高,是个身高不低的父亲,但他对孩子的身高问题也心怀忐忑。

2020年,他9岁的女儿身高在班级里只算是一般,这让他非常担心。

带孩子去医院检测,医生严肃地告诉他,根据当前骨龄,孩子长到165厘米都有难度,可能仅到153厘米。

这样的预判让马瑞倍感压力。

马瑞和太太决定不使用激进的医疗手段,而是调整孩子的生活方式。

严格控制作息、饮食和运动,确保孩子有充足的睡眠、良好的饮食结构及足够的运动量,一年后孩子果然长高了不少。

这让他深刻感受到,科学的方法和合理的生活方式对孩子的发育至关重要。

孩子的成长是一个长期过程,父母需要有耐心和科学的态度,而不是一味焦虑和急于求成。

石晓君、马瑞这样的家长面对孩子身高问题时的担忧和努力,反映了当下许多家庭对孩子未来的深切期盼和无奈。

成长的过程中,家长要放下过多的焦虑,回归到理性。

每个孩子都有自己的生长节奏,只因一时的数据或标准而产生焦虑,不仅影响生活质量,还可能给孩子造成心理负担。

家长们不妨问问自己,孩子健康快乐地成长,是否比身高数字更重要呢?

这是一个值得我们所有人深思的问题。