金国为什么一定要立个儿皇帝、建个附属国?因为中原太复杂。

两宋时期的中国社会,已经品类繁盛、参差百态。据吴钩《宋:现代的拂晓时辰》统计,北宋城市人口占比20.1%,南宋更是高达22.4%。这个数据到清朝中叶是7%,到民国是10%,到1957年是15.4%。

经济基础决定上层建筑。社会复杂到这种程度,必然要求北宋官僚制足够发达。也就是说,北宋政府要有与北宋社会相适应的治理能力。

这一点上,北宋肯定不如现代政府管理精密、服务到位。但技术不足理念补。力所能及、一定管好,力所不及、敢于放手。而其权力运作和职能设置,也的确展现了很多现代政府的特征。甚至,有些方面比现在做得还好。

就在这个时候,一群来自今天黑龙江哈尔滨的女真骑兵冲到了大宋首都汴京,他们能干啥?除了烧杀抢掠,他们啥也干不了。这伙人根本没有能力接管汴京以及北宋治下的中原地区。

接管大辽的草原地区,正好在金国的舒适区,用猛安谋克制一套,刚刚好;接管大辽的幽云地区,其实已经超越金国的能力极限,但自己人努力一把、契丹人配合一下,勉强可以。

可是,一旦到了北宋治下的中原地区,女真人就立即不知所措,这伙人再怎么努力也没用。因为他们完全理解不了这个品类繁盛、参差百态的中原社会。

可以看看金国的统治能力,到底是个什么水准。

绍兴元年(1131年)的时候,云州大同府盗贼横行,社会治安一塌糊涂。然后,大同尹高庆裔就献上一计,“令窃盗赃一钱以上者皆死”。“云中有一人拾遗钱于市,庆裔立斩之”。

以这种统治能力,金国不仅能把中原搞得民生凋敝,而且能让自己入不敷出。守着中原这座金山收租子,女真人都能把自己累死穷死饿死。所以,女真大金一定要立个儿皇帝、建个附属国。女真人只做甩手东家、只管坐地收钱,其他啥也不管、更不想管。

打下河南后,女真立了张邦昌的伪楚;打下山东后,女真立了刘豫的伪齐。

就实论,张邦昌不算铁杆汉奸。

靖康时,女真大兵逼着北宋大臣搞“民主选举”,要为金国选出一个儿皇帝。但北宋大臣不是傻子,谁都知道儿皇帝的风险太高、收益太低。等金军走了,这个儿皇帝不仅会被千夫所指,而且死无葬身之地。所以,每个人都使出浑身解数,一定不能让自己选上。

张邦昌

“靖康二年三月一日,邦昌入居尚书省听令,百官班迎南薰门,邦昌卧病不食。金帅令劝进,邦昌谓王时雍等曰:‘诸公怕死,又掇送与邦昌邪?虽暂假而归,焉可免祸!’先是正月十五日,太宰张邦昌奉使还阙,至城外,军前留之。及是,金帅告报城中,欲遣邦昌入城,御史台检准故例,率文武百官迓于南薰门。如期而集者凡数千人,士庶往观又数万人。范琼、汪长源等领兵分列左右,自州桥及门下,森布如织。申刻,邦昌入门,金将送者及门而返。邦昌之入也,径诣尚书省。百官敦请即皇帝位,犹豫未断,缘军前先有指挥故。邦昌与百官相见,恸哭尽哀。从官卿监郎官十员,尽夜直宿,续增作十五员,掌管事务,并使臣十员,祗应三衙门官亦同宿守。金帅令劝进于尚书省,邦昌卧病不食者四日,故有诸公‘掇送’之言。次日,金国文字来,限三日立邦昌,不然下城屠戮,都人震恐。三日,金使来促劝进,取推戴状,众人泣劝再三方从,留守司遂以推戴状申,欲以初七日行册命之礼。邦昌誓自裁,或曰:‘相公城外不死,今欲死,涂炭一城邪?’遂止。”

但张邦昌本质不坏。所以,金人一走,他立即交出皇位、解散伪楚,带头拥立赵构为帝。

相比张邦昌,刘豫才是铁杆汉奸。他是真想当皇帝,也不在乎是不是儿皇帝。

关键是宋金形势发生了更为深刻的变化。

第三次宋金战争以及第四次宋金战争的时候,女真大军不仅深入陕西,而且突破长江、打到临安。这时候,女真人已经拿下了几乎全部的中原地区。同时,女真军队也不会撤,甚至还要继续南征。特别是陕西金军,一直在努力打穿秦岭、抢占四川,然后顺流而下灭了南宋。可以说,这时候当皇帝只有收益、没有风险。

但刘豫也不是儿皇帝的唯一人选。在当时,金国至少有三个备选对象。一个是刘豫,原北宋济南知府。在刘豫的帮助下,完颜昌在山东站稳了脚跟。刘豫对大金有功。一个是折可求,原北宋府州知府、西军名将。折可求以麟、府、丰三州降金,成为完颜娄室进攻陕西的带路党。折可求对大金也有功。一个是杜充,原北宋副宰相、长江防线总负责人。或是因为无能或是因为卖国,反正就是他搞废了长江防线,才让完颜宗弼突破长江、打到临安。杜充对大金更有功。

而且,这三个人每个人背后都站着一个金国的大人物。刘豫背后是完颜昌、折可求背后是完颜娄室、杜充背后是完颜宗弼。

完颜宗翰

最后一锤定音选刘豫当皇帝的人,是完颜宗翰。在当时的金国,完颜宗翰才是顶级权臣。

问题是刘豫的靠山是完颜昌。刘豫一旦当皇帝,那恩情就要记在完颜昌头上。到时候,伪齐治下的大片土地,包括今天的河南、山东以及陕西,肯定就是完颜昌的势力范围。这是完颜宗翰绝对不能接受的。于是,一场顶级权斗上演了。

先是,完颜宗翰派心腹谋臣高庆裔到北宋故地搞“民意测验”。简单说就是征求一下“中原人民”的意见,就一个问题:让刘豫当皇帝,支不支持?想都不用想,高庆裔肯定先暗示完颜宗翰的意见,再让“中原人民”发表自己的意见。

再是,高庆裔与刘豫“深谈”一番。所谓“深谈”,就是谈实质问题。一个实质问题是谈恩情,明白告诉刘豫:这个儿皇帝是完颜宗翰给的,要知道该记谁的恩情;一个实质问题是谈条件,伪齐皇帝你来当,但完颜宗翰要往伪齐朝廷安排几个人。于是,张孝纯为尚书右丞相、郑亿年为吏部侍郎、李邺知东平府。这几个人都是完颜宗翰幕府的心腹谋臣。之后的任职会有变化,但再怎么变化,伪齐庙堂也脱不掉粘罕底色。

最后,让完颜希尹奏报金太宗,告诉大金皇帝可以下诏册立刘豫当皇帝了。前两步走完,刘豫当然知道该记谁的恩情,完颜宗翰自然控制了伪齐庙堂。最后一步就是走个流程。流程很必要,却一点也不重要。重要的事,都在流程之前干完了。

费这么大劲,完颜宗翰到底想干啥?就两个目的,一是控制伪齐;二是排挤完颜昌。这套操作下来,刘豫知道以后孝敬谁、伪齐知道以后忠于谁。

完颜宗翰

那伪齐和刘豫的表现如何?对完颜宗翰来说,表现相当好;对金国来说,表现相当差。“豫每岁于二人厚有所献”。其中这“二人”,一个是完颜宗翰、一个是完颜宗翰的铁杆心腹高庆裔。“我等冲冒矢石拓辟土地,皆为庆裔辈所卖矣”。这个“我等”,就是除完颜宗翰之外的所有女真权贵,也包括最先支持刘豫为帝的完颜昌。

当然,刘豫胆子再大,也不能忽视金太宗。

作为金国的附属国,伪齐只需要孝敬好三个人,分别是金太宗、完颜宗翰和高庆裔。至于其他女真权贵,刘豫根本不拿正眼去看。甚至,在金太宗病危的时候,刘豫连金太宗都不当回事了,一心一意只为完颜宗翰服务。

由此可以在权力关系层面得出这样一个结论:表面逻辑是因为大金所以伪齐;实质逻辑是因为完颜宗翰所以刘豫;进而推出因为完颜宗翰所以伪齐。伪齐的全部生存逻辑,追到根子上,就是大太子完颜宗翰。

这仅对权力关系层面的拆解,同时也要对客观形势层面进行拆解。这个客观形势一直在狂暴猛进地变化,却被当时所有人视而不见,那就是金国的汉化。

金国之所以要立个儿皇帝、建个附属国,就是因为自己的草原底色太重,自己粗糙的治理能力无法匹配精密的中原社会。但如果自己的统治能力提升呢?

所谓的统治能力提升,一言以蔽之,就是汉化。汉化是一个一直在变却一直被忽视的趋势变量。

靖康元年(1126年),金国始定官制,立尚书省以下诸司府寺。而且,大金庙堂的两个实权派人物,完颜斜也、金太祖阿骨打的同母弟,完颜宗干、金太祖阿骨打的庶长子,一直努力改变女真旧有官职,积极采用汉官制度。

当时的主要矛盾是战争,所以金国的汉化改革推进不快,也不太引人注意。但它一刻也没有停止。量变积累到金太宗晚年,终于发生质变。

绍兴四年(1134年),金国初定制度,并诏告中外。这个制度肯定不是女真旧制,而是汉官制度。同时,当年科举试题是“天下不可以马上治”。这可是草原起家的女真大金,他们不仅搞起了科举取士,而且还搞出了这种试题。

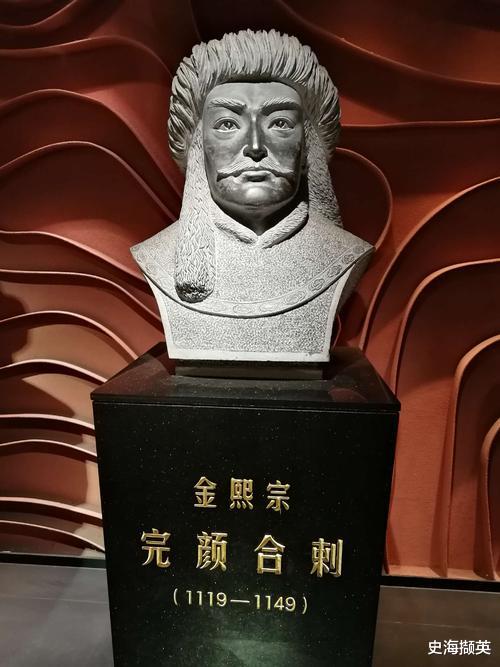

绍兴五年(1135年),金太宗病崩。但金国的汉化进程非但没有减速,反而继续加速。因为登基为帝的金熙宗完颜亶自幼接受儒家教育,不仅仰慕中原宋文化,而且特别鄙视女真旧传统,完全就是一个汉化改革的激进派。这里有必要援引一段《大金国志》对金熙宗的描述:“熙宗自为童时聪悟,适诸父南征中原,得燕人韩昉及中国儒士教之。后能赋诗染翰,雅歌儒服,分茶焚香,弈棋象戏,尽失女真故态矣。视开国旧臣则曰‘无知夷狄’,及旧臣视之,则曰‘宛然一汉户少年子也’。”

折腾来折腾去,完颜宗翰竟折腾出这么一个皇帝。这种皇帝当政,大金的政治走向瞬间开启了“大折腾”模式:喷薄欲出的汉化改革从冬日暖阳变成了骄阳似火,不仅要炙烤整个女真大金,而且还要暴晒傀儡伪齐。

完颜亶

金太宗完颜晟刚驾崩,金熙宗完颜亶就通过一道诏书重新定位了金齐关系:“金遣使告哀于齐、高丽、夏;仍诏齐自今称臣,勿称子。”

以前伪齐称子,表明大金承认伪齐是一个大国。因为儿皇帝也算皇帝、附属国也算国家,与大金只是辈分不同、地位不同。以后伪齐称臣,表明大金不再承认伪齐是一个国家,那伪齐是什么?是大金的一块封地。既然连国都不算了,那还要儿皇帝干嘛?

这种时候,形势已经非常明朗。伪齐的命运一定要发生变化。刘豫继续当儿皇帝、伪齐继续当附属国,大金皇帝根本无法接受。

那完颜宗翰呢?形势之外,还有人事,形势也是靠人来推动的。这两者之间,根本无法区分谁主要、谁次要。

如果完颜宗翰还是大金权臣,即便汉化再凶猛,那伪齐还可以继续存在。因为伪齐不是大金的伪齐,而是完颜宗翰的伪齐。完颜宗翰才是伪齐的最大受益者,也是伪齐的最大保护人。

完颜宗翰的云中幕府聚集一大批才华横溢、野心勃勃的女真、契丹和汉人谋臣。所以,他对其他女真权贵就是瞧不上眼。完颜昌这些人再不满意、再耍手段,也斗不过完颜宗翰。因为双方使用的智力资源就不在一个层面上。

完颜亶

但金熙宗完颜亶与其说他是大金皇帝,不如说他是“宋朝”皇帝穿越到了大金庙堂。一出手,就是在中原王朝早已玩烂却在女真开了先河的权谋手段:以政权换军权,把大权臣完颜宗翰与他的一众心腹谋臣全都骗到上京会宁府。

绍兴五年(1135年)十一月:“金以元帅左监军完颜希尹为尚书左丞相兼侍中,以太子少保高庆裔为左丞,平阳尹萧庆为右丞。”绍兴六年(1136年)三月:“金以太保宗翰、太师宗磐、太傅宗干并领三省事。”然后就是当着完颜宗翰的面把他的那些个心腹谋臣一个一个地杀掉。

云中时,完颜宗翰镇抚大金国、控制伪齐、威慑宋夏,堪称是万人之上、无人之下的王中之王。会宁时,完颜宗翰名义上是金国的晋国王、国相、太保、尚书令、领三省事,但实际就是一个被圈禁了的韩信。

绍兴七年(1137年),一代权臣完颜宗翰被自己亲手拥立的小皇帝完颜亶活活气死。

完颜宗翰失势,伪齐危局;完颜宗翰薨逝,伪齐必死。

金熙宗坚决引领金国的汉化趋势,所以北宋故地就只能姓完颜而不能姓刘。

完颜宗翰薨逝后,女真权贵有一个算一个都对刘豫恨之入骨,所以刘豫这个儿皇帝就不能再当,伪齐这个附属国就要重新定位。

伪齐形势图

但是,大金政治中心在今天的黑龙江哈尔滨,伪齐的政治中心在北宋故地。换掉刘豫、重整伪齐,仍然是一个需要从长计议的问题。

趋势虽定、人事也无阻碍,但伪齐相隔千里的地理距离,还是一个不能操之过急的阻碍。

解散伪齐,刘豫答不答应?毕竟伪齐距离会宁府太远,刘豫稍微反抗一下就能让女真大金特别难受。解散伪齐之后,北宋的中原故地会不会土匪横行?到时候,南宋又会不会北伐?出现任何一种情况,别说北宋故地,就是女真大金的两河根据地都会鸡犬不宁。

就在这个时候,淮西兵变爆发了:南宋五分之一的边防军直接向伪齐投降,成了一支效忠伪齐的强大力量。

这个变化比完颜亶气死大太子这场政治地震还要剧烈。因为伪齐完全有可能在接下来的宋金战争中打赢一场决定性战役。

相比被完颜宗弼扫荡的江南、被张浚竭泽而渔的四川、被战争反复蹂躏的荆襄,以河东、河北为后援,以陕西、河南、山东为根据的伪齐,就是曹魏压蜀吴的局面。所以,但凡在江淮战场打赢一场大战,那伪齐就能跃入高速发展的快车道。到那个时候,纯粹中原王朝的伪齐,还怎么可能继续听命于一个远在黑龙江哈尔滨阿城区的金国?

刘豫

事情发展到这个时候,金国一刻也不能等,刘豫这个儿皇帝必须马上废、伪齐这个附属国必须马上灭。

淮西军变直接加速了伪齐灭亡。

绍兴七年(1137年)八月,四万淮西军集体投降伪齐。绍兴七年(1137年)十一月,女真大金太宗系的带头人完颜昌、太祖系的带头人完颜宗弼一起抵达开封,当场抓了伪齐皇帝刘豫、伪齐太子刘麟,并把他们带到了曾经的大辽故都上京临潢府。此后,伪齐这个尴尬存在消失在中原大地,宋金这两个对手也将面对面地直接交锋。

那淮西军呢?这可是南宋五分之一的边防军。绍兴七年九月:“金主虑其兵多难制,阳许之,遣使驰传诣汴京,以防琼诈降为名,立散其众。”

一支南宋苦心打造的主力部队不仅没有成为金国进攻南宋的利剑,反而被就地解散。从此之后,宋金之间再无伪齐,也再无淮西军。

用户18xxx84

沙发,虽是转发,但原创者历史知识积累得深厚

滴滴滴答滴滴滴答

淮西军变对三个政权的影响都极大。更是导致宋高宗对岳飞下死手的决定因素。

轻风春雨

学习了,说明了内在的历史逻辑性