国际上普遍认为邓小平是一位坚韧不拔的政治家,有人形象地称他为“永不屈服的东方小个子”,这一描述准确地概括了他的特点。

邓小平始终保持积极乐观的态度。

【鲜为人知的江西岁月】

1969年,邓小平携家人来到江西,在那里度过了一段不为人知的艰难时光。他们被安置在一所废弃学校的校长宿舍,那是一栋两层小楼,位于校园最深处,地点相当隐蔽,几乎无人知晓邓小平一家在此居住。

邓小平年过六旬,携妻子和继母一同迁居新地。三人岁数相加已逾一百八,面对全然陌生的环境,他们毫无怨言,反而视此地为新的家园,坦然接受并安顿下来。

三个人忙前忙后,把东西都搬进了新住处,收拾摆放整齐,再把床铺整理好,等一切搞定,时间已经晚上十点了。

负责邓小平及其家人搬迁的专案组完成任务后,大部分成员迅速撤离,仅剩一名干事和一名士兵留守。他们的主要职责是确保邓小平一家的安全,同时负责监督和向上级汇报情况。

在江西生活的日子里,小楼里又多了两位住户。邓小平一家搬进来的第一天晚上,他们俩跑到附近的炮团食堂,买了十几个馒头,回来煮了一大锅蛋花汤。就这样,大家一起吃了顿简单的晚饭,算是庆祝搬进新居的第一顿饭。

邓小平与妻子及继母迅速适应了新环境。尽管行动仍受限制,他们对现状感到满意。三人还共同商议,明确了各自的分工。

邓小平那时成了家里的主心骨,成了唯一的劳动力。家里的重活,比如拖地、劈柴、砸煤球,全都落在他肩上。虽然他不说,但心里压力很大,总觉得自己连累了家人。后来他常开玩笑说"天塌下来有高个子顶着",其实说的就是那段日子。

与此同时,邓小平的夫人卓琳尽管年纪最轻,却因长期患有高血压和心脏病,身体状况不佳。尽管如此,她还是主动承担了家中诸如打扫、擦拭家具和清洗衣物等琐碎家务。在那个时期,家庭的所有日常开销都由卓琳一手打理。由于没有固定收入,仅靠每月20元的生活费维持生计,卓琳便将这些钱用在最需要的地方,确保每一分钱都花得恰到好处。

邓小平的继母夏伯根虽然年近七十,但身体硬朗,手脚麻利,日常主要负责厨房的活儿,包括生火做饭这些家务事。

考虑到继母年纪大了,邓小平和妻子卓琳不希望她太过劳累,因此家务活他们也主动分担,比如做饭邓小平就经常亲自动手。四川和重庆的男人普遍擅长烹饪,作为四川人,邓小平也不例外。尽管他年轻时便离开家乡,但做起正宗的川菜依然得心应手。卓琳虽然不擅长下厨,但经常在一旁给婆婆提建议。后来,婆媳俩一起尝试,最终成功做出了米酒和豆瓣酱。

三人在江西度过了三年艰难时光,在酒香和酱香的慰藉下苦中作乐。随着时间的推移,形势逐渐好转。

【“吉人自有天相!”】

1972年1月6日,陈毅因病去世。他的追悼会在北京举行,当天天空飘着雪花,整个会场笼罩在一片沉重的哀伤之中,气氛久久难以缓解。邓小平一直把陈毅当作自己的“老大哥”,但由于当时他仍在江西,无法亲自到场参加追悼会。

毛泽东身着宽松的长大衣,内里仅着睡袍,快步走向追悼会场地。他的出现给在场众人带来了极大的鼓舞。面对陈毅的遗像,这位曾经的亲密战友和得力干将,毛泽东神情肃穆,深深鞠躬三次以示敬意。

1972年5月,周恩来被确诊患有膀胱癌,健康状况急剧恶化。作为新中国外交事务的核心人物,周恩来一直以其卓越的外交才能和领导力著称。然而,随着病情的加重,他不得不减少在重要外事活动和国务院日常工作中的直接参与,无法再像以前那样亲力亲为。

当时情况紧急,必须尽快找到合适的人选接替部分职责,减轻周恩来的负担,确保国家事务能够全面协调,得到有效管理。

1972年8月,毛泽东率先提出让邓小平返回北京的建议,但这一想法因种种复杂因素未能及时实现。到了12月,周恩来亲自介入,推动并督促邓小平回京的相关工作。在这一关键时刻,毛泽东和周恩来都意识到邓小平的重要性,并采取了具体行动来促成他的回归。

1973年2月,中央下达了正式通知,结束了邓小平在江西长达三年的生活,准许他返回北京。接到这一消息后,邓小平内心充满感慨,随即坚定地表示:“我还有二十年的精力可以继续工作。”

邓小平的这番话反映了他当时内心的真实想法。尽管经历了重重困难,浪费了不少时间,但他天生乐观的性格让他一直保持着积极的态度和坚定的信念。

邓小平常说,他始终抱有积极的态度,坚信任何难题最终都能迎刃而解。这句话不仅成为他在那段特殊时期的座右铭,也贯穿了他整个政治生涯。他用这种乐观精神面对各种挑战,展现出坚定的信念和解决问题的决心。这种积极向上的态度,不仅影响了他个人的决策,也激励着身边的人共同面对困难,寻找解决方案。

抵达北京后,邓小平与周恩来重逢。除了陈毅,周恩来是邓小平心中始终牵挂的另一位兄长。

邓小平面临的困境在于,虽然三年时间看似短暂,但岁月无情。两位重要的领导人中,一位已经去世,另一位则在与疾病抗争。

邓小平与周恩来一同坐在“大红旗”轿车的后排,车子缓缓驶过热闹的东华门,随后转向人来人往的王府井大街。途中,邓小平习惯性地想拿出他常抽的熊猫牌香烟,但瞥见身旁的周恩来正闭目休息,脸上透出疲惫,他犹豫了一下,最终将烟放回了口袋。

一向观察入微的周恩来察觉到异样,缓缓睁开眼睛,对邓小平说道:“没关系,你抽吧,顺便也给我一支。”

邓小平在一旁显得有些惊讶,心里琢磨着自己动作并不算大。出于对周恩来健康状况的顾虑,他略感犹豫,但最后还是掏出一支烟递给周恩来,并熟练地用火柴点上。整个过程一气呵成,毫不拖泥带水。

周恩来刚点燃香烟,深吸了两口,随即引发一阵剧烈的咳嗽,甚至让他的身体从座椅上弹起。原本苍白的脸色因咳嗽而泛红,片刻之后,咳嗽才渐渐平息。他挥了挥手中的烟,低声对邓小平说:“别告诉小超大姐。”

“你这简直是在玩命!”周恩来半开玩笑地说道,但邓小平并没有接这个话茬,而是语气沉重地表达了自己内心的担忧。他直截了当地说出了心里话,显然对眼前的状况感到十分痛心。邓小平的回应中透露出深深的忧虑,完全没有理会周恩来话语中的轻松意味。

周恩来听完后平静地笑了笑,说道:"说实话,我也很想好好躺下睡一觉,可眼下还不是休息的时候。"说完这话,他的表情立刻变得严肃起来。

1969年我离开北京去江西时,你身体还很强壮,怎么才过了三四年,就变得这么虚弱了?"邓小平语气中充满疑惑和担忧地说道。

时光无情,沧桑岁月让人不禁感慨。”周恩来低声叹息道。

邓小平对周恩来说:“这些年经历了这么多波折,你都挺过来了,确实不容易。”

周恩来严肃地对邓小平表示,自己作为国家总理,已经竭尽全力,将国家带到了当前的局面。他转过身,目光充满期待和真诚,内心希望邓小平能够接替他,继续未完成的事业。他诚恳地对邓小平说:“如果我有什么做得不对的地方,请你谅解。”

听完周恩来的话,邓小平神情凝重地看着他,回应道:“这些年,我经常回想起你曾说过的那句‘鞠躬尽瘁,死而后已’。这句话我会永远铭记在心。”

周恩来听完邓小平的话,摆摆手说:“功过是非,后人会给出公正的评价。”随后,他掐灭了手中的半支烟,关切地问邓小平:“最近你参加了不少会议,怎么一直没见你发言?”

“我刚到任,对很多事务还不够了解,需要进一步观察和学习,等掌握清楚情况后再发表意见。”邓小平直接表达了自己的真实想法。

周恩来以平和的语调向邓小平表示:“你的做法是正确的,在发表意见前确实需要充分了解情况。但我能给你的时间并不宽裕。”

周恩来笑了笑,接着对邓小平说道:“你真是够顽强的,经历了那么多挫折,每次都能挺过来,重新站起来。陈毅之前说的没错,你确实有福气,总能逢凶化吉。”

邓小平听到周恩来提到陈毅,一下子想起了当年在国外读书时,两位老大哥对自己的照顾,忍不住笑了笑,有点不好意思地问:“陈老总什么时候夸过我了?”

周恩来兴致勃勃地提醒邓小平:“还记得吗?当年在巴黎,有一次旅欧支部会议刚结束,我们几个留学生穷得连晚饭都吃不起,就躲在意大利广场附近旅馆的小阁楼里闲聊。陈毅还吹嘘他会看手相,说祖上传下来不少秘诀。”

说完,他一把抓住你的手腕,非要给你看相。当时在场的人都想让他瞧瞧,但他唯独选中了你。他仔细端详了好一会儿,突然惊讶地喊道:“哎!这手相真不错!”

他还一本正经地解释,说你是属龙的,生在八月,掌纹横的深,竖的浅,书上讲,八月龙抬头,就算不是皇帝也能当大官。他认定你这老乡运气好,以后肯定能干大事。说完,大家就起哄让你请客。

邓小平回忆道:“那次真是够呛,陈老总随口一说,弄得我挺难堪。那时候我兜里空空如也,大伙儿起哄让我请客,可谁也不敢真吃。最后还是你把自己的皮夹克当了,换来几十个面包,才解决了大家的温饱问题。”

周恩来看到面包圈,突然转向邓小平开玩笑说:“你个头不高,胃口倒挺大,一下吃了十几个。陈毅在旁边急得直跺脚,不停地说你太不讲究了,太不讲究了,把大家都逗笑了。”

在汽车后座上,周恩来和邓小平展开了深入交谈。两人你一句我一句,追忆过往岁月,谈话如流水般自然顺畅。他们沉浸在回忆中,话题源源不断,对话持续了相当长的时间。两位领导人通过这种方式,重温了共同经历的重要历史时刻。

邓小平曾深情回忆道:"当年在法国求学期间,多亏了你和陈老总,像两位兄长一样对我关怀备至。"这段往事让邓小平始终铭记在心,他感慨正是有了这两位前辈的照顾,才让自己在异国他乡的生活得以顺利。这种兄弟般的情谊,成为邓小平人生中宝贵的回忆,也体现了他对当年帮助过自己的人的感恩之情。

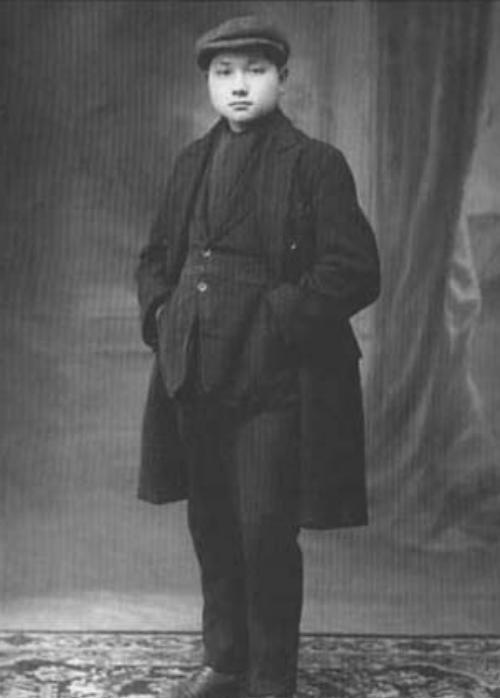

周恩来微笑着回忆道:“那时候你还是个少年,名字还是邓希贤。在法国留学的那群学生中,你年纪最小,个子也最矮,才17岁。我比你大了6岁,陈毅同志也比你大3岁。没想到转眼间50年就过去了,时间过得真快!如今陈毅同志已经离世,我们也都老了。”

听完周恩来的话,邓小平接着说:“这半辈子,我尝过不少美味佳肴,但最让我念念不忘的,还是当年你在法国给我买的面包圈。说实话,后来在江西,我还专门琢磨过怎么做这玩意儿,可惜味道总是不对,怎么也做不出那个味儿。等以后有机会,我一定得再去巴黎,好好吃上一回正宗的面包圈。”

“别急,以后机会多的是。”周恩来回应道。

周恩来深知自己健康状况不佳,对邓小平寄予厚望,希望他能接替自己的位置。他对邓小平的未来发展抱有极大期望,认为其是理想的继任者。

【重整河山待邓公】

周恩来瞥了一眼手表,随即示意司机加快车速。

驾驶员听到总理的指示,立即加大了油门。

邓小平透过车窗,看着外面快速掠过的景色,疑惑地向周恩来问道:“咱们这是要去哪儿?”

周恩来简洁明了地说:“去中南海的游泳池。”

邓小平精神为之一振,他意识到,那地方正是毛主席最近的居所。自从从中南海的菊香书屋搬出后,毛主席便一直住在游泳池旁的住所。

周恩来接着告诉我:"毛主席准备接见马里总统,特意点名让你陪同出席。"

邓小平对主席的邀请感到十分惊讶,心里直犯嘀咕:“主席怎么突然想到叫我去?”他实在想不通,这突如其来的邀请背后到底有啥原因。

周恩来微笑着,眼睛微微眯起,双手交叉在胸前,语气平和地说道:“接下来我会安排你多参与一些公开活动,这样对你以后的工作有帮助。另外,过几天主席有个行程,也需要你一起陪同。”

邓小平感慨地说道:"整整七年过去了,我已经很长时间没有见到主席了。"

周恩来的表情立刻变得凝重,他低声对邓小平说道:“主席的身体这些年一直不太好。1972年陈毅同志去世时,主席非常难过,不顾大雪只披着睡衣去参加了追悼会。结果回来后就开始发高烧,病情恶化,先是心脏出了问题,后来又得了肺气肿,腿和脚肿得连鞋子都穿不上。从那以后,他的身体就没真正好过。今年年初,白内障又复发了,现在两只眼睛几乎看不见了。”

深夜独自沉思时,想到主席和我们的国家,我们绝不能选择安逸或漠不关心。即使面临困难,只要还有一丝力量,我们就要全力以赴,尽力为主席分担责任。

领会了周恩来的意图后,邓小平沉着地回应:“作为普通百姓,国家兴衰也是我的责任,我定当全力以赴。”

邓小平此刻完全明白了周恩来的用意。他回想起周恩来之前对他说的那句“我能给你的时间不多”,以及不断催促他赶紧开始工作的情形,顿时恍然大悟。原来周恩来早就意识到时间紧迫,希望他能尽早投入工作,承担起应有的责任。这种紧迫感让邓小平深刻体会到形势的严峻性,也让他更加坚定了立即行动、不辜负期望的决心。

周恩来对邓小平的期望非常明确,他毫不含糊地表示:“主席对你的期待不仅仅是尽力,而是要有显著的成绩。”这种坚定而直接的态度,体现了周恩来对邓小平的严格要求,同时也表达了对邓小平能力的充分信任。这种交流方式,既直接又富有激励性,旨在推动邓小平在未来的工作中发挥更大的作用。

邓小平直言不讳地说:“我这些年一直与外界少有接触,担心自己的思维可能跟不上现在的潮流。”

周恩来鼓励道:“你尽管大胆去做,遇到难题多向主席征求意见,这样就能避免犯错。目前你身体状况不错,还能继续为党贡献几年力量。”

邓小平在周恩来的激励下,态度更加坚决,展现出重振国家的决心。他感慨道:“我们浪费了太多时间。”

周恩来建议邓小平多留意会议简报的内容,邓小平此时已不再犹豫,他轻松地笑着,拍了拍自己的额头,回应道:“别担心,我的头脑已经准备充分了!”

邓小平和周恩来乘坐的汽车缓缓驶入中南海。

在随后的几十年里,邓小平这位身材不高的中国领导人肩负起重大责任,兑现了早年的承诺,继续为国家奋斗了二十年。

邓小平曾深情地表达:“作为中华儿女,我对这片土地和同胞怀有深厚的感情。”这句话充分展现了他对国家和人民的赤诚之心。作为中国改革开放的总设计师,邓小平始终将自己视为人民的公仆,把为人民谋福祉作为毕生追求。他领导中国人民进行改革开放,推动社会主义现代化建设,用实际行动诠释了对祖国和人民的忠诚与热爱。这种家国情怀和人民至上的理念,成为激励一代代中国人奋发图强的精神力量。

用户10xxx50

人民的好总理和邓公为国为民 ,千古伟人!