【前言】

1910年,年仅17岁的毛泽东决定离开家乡,踏上了他人生中的第一次远行。在出发前,他写了一首诗留给父亲,诗中表达了坚定的决心:男子汉应当志在四方,不达目标绝不回头,死后也不必一定要葬在家乡,因为无论在哪里,都能找到归宿。这首诗不仅展现了他对未来的无限憧憬,也体现了他对家乡的深情告别。

在毛泽东的故乡,他不仅以革命领袖的身份闻名,更有一段鲜为人知的早期生活经历。他的童年时光同样充满了非凡色彩,与后来的革命生涯相比毫不逊色。这段经历为他的成长奠定了基础,塑造了他独特的性格和视野。

【中国诞生毛泽东】

位于湖南省会长沙以南,有一座被群山环抱的小城。这座县城坐落在湘江之畔,还有浏阳河穿城而过,因此得名为湘潭。

往西走大约40公里,在湘乡、宁乡和湘潭三县交界的地方,有座风景秀丽的山。相传很久以前,舜帝南巡经过此地,让人在这里演奏箫曲,创作出了著名的《萧韶九成》。

因此,后人将这首乐曲命名为韶乐,而这座山也因此被称为韶山。从远处看,韶山巍峨挺拔,直插云霄,周围山峰连绵起伏。山上的仙女庵、顿石门和桃花洞等景点,构成了著名的韶山八景。

在这片山脉的腹地,一条小溪静静蜿蜒,溪水旁散落着几户人家,周围是大片耕地。如果将这座山脉的走势比喻为一条巨龙,那么在龙颈的位置,有一个低调的小村庄,这就是韶山冲。

1368年,朱元璋在南京创立明朝。当时,一位来自江西的年轻人追随朱元璋,长途跋涉到云南。他在那里成家立业,晚年回到故乡,定居韶山。这位年轻人便是毛泽东的先祖毛太华。

毛太华离世后,他的后代在韶山扎根并不断壮大。经过五个世纪的变迁,到了1893年,中国正处于清朝光绪年间。当时,国家正遭受列强的侵略,人民生活在水深火热之中。就在这样的历史背景下,毛泽东诞生了。

在上屋场,年轻的毛顺生与年长三岁的文七妹结为夫妻。婚后生活拮据,他选择参军半年以谋生计。退役后,他回归农田,勤恳耕作,同时兼营小本生意。经过不懈努力,他逐渐积累了一些财富,为家庭打下了经济基础。

文七妹之前生的两个孩子都没能活下来,令人惋惜。1893年12月25日晚上,韶山冲乌云密布,紧接着雷声大作,大雨倾盆。就在这天,文七妹在家里感到剧烈的腹痛,即将分娩。

毛顺生冒着大雨跑到邻村找来了一位产婆。他站在屋外,心里七上八下,不停地踱步。走到文七妹平时拜佛的地方,他也点了根香,心里默默祈祷,希望母亲能顺利度过这一关。

毛顺生在门外焦急地喊道:“快生了吗?还没好吗?”接生婆有些烦躁地回应:“别喊了!”毛顺生继续催促:“希望是个男孩!”

深夜时分,文七妹的呻吟声逐渐消失,随之而来的是一声婴儿的啼哭。接生婆向门外高声宣布:“母子平安,生了个男孩!”

毛顺生得知生了个儿子,顿时喜出望外,赶紧跑进屋里,一把抱起婴儿,坐在文七妹身旁。他对着接生婆说道:“真是太感谢您了,明天我一定请村里人来吃红蛋庆祝!”

毛顺生这几天特别高兴,脸上一直挂着笑容。他在家里准备了不少好菜,邀请全村的人来热闹一番,连族长也来了。族长看了族谱后告诉毛顺生,按照辈分,这孩子应该用“泽”字来取名。

根据毛家族谱的记载,自第七代起,家族开始记录谱系,传承的辈分用字为“立显荣朝士,文方运际祥,祖恩贻泽远,世代永承昌”。毛顺生属于“贻”字辈,因此他在族谱中的正式名字是毛贻昌。

关于孩子的名字,文七妹提议找一位算命先生来取,这样更能体现出对孩子的重视。她认为,如果孩子的命格属水,名字中就应该包含与水相关的字;如果是火命,那就选用与火有关的字。

毛顺生对迷信那一套不感兴趣,他更信赖自己的判断。看到当时清朝政局动荡,他立刻决定用“东”字给孩子取名,并取字“润之”,排行老三。“润”和“泽”都是寓意美好的字,寄托着他希望孩子能滋养中华、造福东方的愿望。

可文七妹心里挺不安的,之前生的两个孩子都没能养活,这次要是再出什么意外可怎么办?她和毛顺生一商量,觉得把孩子送到娘家,让外婆来照顾可能更稳妥。

毛顺生认为这是个不错的选择,文家世代以学问见长,送孩子去那儿能打好基础,这正合他的心意。

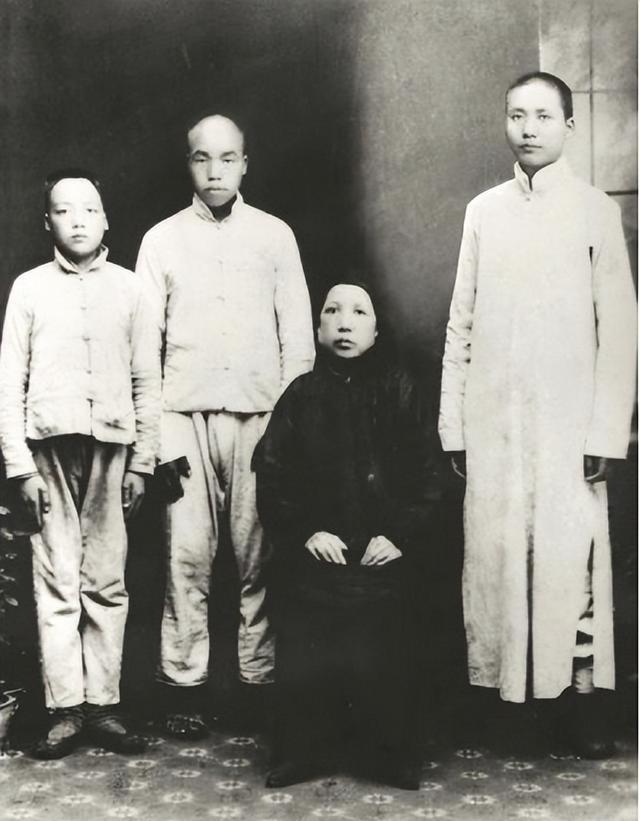

毛顺生抚养了毛泽东一年多后,将他送到了文家寄养。毛泽东在文家一直生活到8岁,等到毛顺生去接他时,毛泽东的样貌和性格已经发生了很大的变化。

【有趣的童年,超高的天赋】

文家住在唐家坨,离韶山冲只隔一座山,是个四代同堂的大家族。外祖父文芝仪,有三个儿子和三个女儿,个个都有文化,有学问。毛泽东的舅舅还开了间私塾,表哥文运昌等人也都学有所成。

在文家宅院外,有个水塘,塘边立着一块光滑的大石头,当地人叫它观音石。毛泽东的外婆信这些,为了让他变得刚强,就让他认这块石头做干妈,还给他起了个小名,叫“石三伢子”。

毛泽东诞生的次年,中国陷入动荡,东部沿海爆发了冲突。日本军队占领了朝鲜王宫,并于8月1日正式向中国宣战。这一年恰逢中国农历的“甲午”年,因此这场战争被历史记载为中日甲午战争。

晚清政权昏庸软弱,对外战争屡战屡败。尽管清军将士拼死抵抗,仍遭受巨大损失。面对战局恶化,慈禧太后被迫派遣李鸿章进行议和谈判。这一系列决策使清政府陷入无法挽回的颓势,最终走向衰亡。

几年后,毛泽东的舅舅向他讲述了一些国家大事。当时毛泽东年纪还小,虽然不太明白具体内容,但他清楚地记得舅舅的表情非常严肃,似乎对国家的前景感到十分忧虑。

文七妹怀孕期间,每次到文家探望毛泽东时,步履都显得不稳。毛泽东见状,赶紧上前扶住母亲,口中不停地呼唤:“妈妈,妈妈。”

由于外婆忙于家务,平时没时间照看毛泽东,于是她让文运昌和文南松带着毛泽东去舅舅办的私塾里玩。

在私塾里,大多数孩子都七八岁了,主要学的是《四书五经》,也有简单的《三字经》和《百家姓》。毛泽东当时才三四岁,却对老师讲的内容特别感兴趣,也很快适应了课堂。他和其他孩子一起在私塾里玩,从来不哭不闹,反而很专注地听老师讲课。

毛泽东年仅六岁时,便已能流利背诵私塾中的全部课程,其学习进度远超同龄人两年之久。这一成就连他的表哥文运昌也感到意外。

1899年,也就是光绪二十五年,年仅六岁的毛泽东已经能够阅读《水浒传》和《三国演义》这两部古典名著。他仅凭借舅舅的一本《康熙字典》,就能在大树下一坐就是一整天,沉浸在书海中。

毛泽东8岁时,毛顺生将他接回了家。那时,毛顺生可能并未意识到,毛泽东在文家已经学了不少本事。他不仅能流畅地阅读小说,还能和成年人自如地交流。这些技能为毛泽东日后的成长奠定了坚实的基础。

毛泽东从小就展现出非凡的学习才能。在老家时,村里的孩子们总爱跑到他家门口,热情地招呼他:“润之,走,咱们去河里游泳!”

毛泽东常和伙伴们到池塘戏水,但毛顺生不赞成孩子贪玩,希望毛泽东多帮家里做事。每当发现毛泽东下水,他就会手持荆条在岸边喊:“润之,快上来!”

毛泽东面对父亲的责备,没有选择沉默,而是冷静地反驳。他坚持认为自己已经完成了任务,不明白为何还要受到惩罚。这种态度表明,他从小就不轻易接受不公正的对待,而是勇于表达自己的观点。

毛顺生半信半疑:“我刚让你做的事,这么快就搞定了?”毛泽东回应:“你要是不信,自己去看就知道了。”毛顺生走到茅房,发现所有活计确实都被毛泽东处理得妥妥当当,一时语塞,不知该说什么。

孩子们好奇地问:“润之,你怎么能用一个上午完成别人一整天的工作?”毛泽东微笑着回答:“我有自己的诀窍,你们要是遇到难题,随时可以来找我帮忙。”

毛泽东自幼便展现出非凡的领袖气质,他的机智和才能在他童年时期就已显露无遗。作为一群孩子中的核心人物,他自然而然地成为了他们的领头羊。

有一天,虎子来找他,提到虎妞总是挨她爸的骂。原因是虎妞一边放牛一边采蘑菇,结果两头都没顾好。虎子想帮忙,但自己也忙着放牛,实在抽不开手。

毛泽东灵机一动,提出了一个巧妙的方案:“既然看管一头牛和看管三头牛差不多,不如你们把牛交给我照看,你们去采蘑菇。等你们回来,我们再把蘑菇平均分配。”

傍晚时分,虎妞和虎子满载而归,采了不少蘑菇。与此同时,毛泽东照看的牛也吃得肚子滚圆。这下,虎妞再也不用担心挨家人的骂了。

毛泽东在年幼时就展现出非凡的智慧,他想出的巧妙办法让韶山的乡亲们对他另眼相看。他的点子不仅解决了实际问题,还成为当地家家户户效仿的典范。这些事迹在韶山广为传颂,成为人们津津乐道的话题。毛泽东的聪明才智从小便显露无遗,他的故事在当地流传甚广,成为激励后人的佳话。

1902年,毛泽东刚满9岁,他的父亲毛顺生决定送他去私塾学习。按照韶山当地的传统,孩子到了8岁就该正式接受教育了。

数日后,毛泽东被送到附近的一所私塾就读,这所私塾仅有一间教室,学生们坐在长凳上,摇头晃脑地诵读着《三字经》:“人之初,性本善……”

毛泽东刚入学不久,老师就向家长反映,他在班里特别顽皮,不仅自己不好好听课,还经常鼓动其他同学逃课去河里玩水。

毛顺生对此感到非常不满,他直接问毛泽东为什么逃课。毛泽东解释说,他逃课有两个原因:首先,他觉得在外面自学比在教室里效率更高;其次,老师教的内容他已经掌握了。

邹春培作为教师,心中有些不服气,决定测试一下毛泽东的水平,于是故意出了个对联题目来为难他。

老师讲:“世间万物都不值一提。”毛泽东立刻回应:“我觉得只有读书最重要。”邹春培接着问:“洗脚。”毛泽东迅速答道:“修心养性。”经过几轮对话,毛泽东表现优异,邹春培始终无法占上风,于是找到毛顺生,无奈地表示:“你家孩子我教不了,他的学识已经超过我,你还是找别人教他吧。”

邹春培对这个学生深感钦佩,在他多年的教学生涯中,从未遇到过如此聪慧的孩子。就拿毛泽东每天给孩子们讲的三国故事为例,这些故事不仅孩子们闻所未闻,连作为老师的他也知之甚少,只能从说书人那里偶尔听到一些片段。

由于之前的求学经历不太顺利,毛顺生不得不为儿子频繁更换私塾。1906年秋天,毛泽东来到井湾里私塾继续学习。在这里,他遇到了一位名叫毛宇居的老师,巧合的是,这位老师还是毛泽东的远房亲戚。

那天,毛宇居外出办事,出门前叮嘱孩子们要专心学习,别到处乱跑。等他回来一看,教室里空了大半,一问才知道,学生们都跟着毛泽东上山摘野果去了。

毛宇居听闻此事后怒不可遏。要知道,那时还是清朝,光绪帝在位,尊师重道的传统观念在人们心中早已根深蒂固。毛泽东的行为无疑让毛宇居感到极大的羞辱,严重损害了他的尊严。

毛宇居问道:“谁允许你带同学们出去玩的?”毛泽东回答:“在山上背书效率更高。”毛宇居随即要求:“那你背给我听听。”毛泽东立刻流利地背诵了出来。

毛宇居无奈之下,决定通过提问来考验对方。他对润之说道:“我早就听闻你才智过人,现在我给你出一道题目。如果你能答对,之前的事就一笔勾销;要是答不上来,那就别怪我不客气了。”

毛宇居走到院中的井旁,提议让毛泽东为这口井写赞词。毛泽东在院子里踱步,凝视着井水,沉思片刻后回应。

庭院方正,四面被高墙环绕。

清澈的水流中,卵石清晰可见,几条小鱼被困在中间。

局限于单一资源,难以实现持续发展。

这首看似简单的诗作,虽然略显青涩,但充分展现了毛泽东卓越的文学才能。毛宇居对此感到十分震撼,他认识到,不仅同龄的孩子难以写出这样的诗句,就连成年人也难以达到如此精妙的创作水平。

毛泽东在这首诗中用了一个生动的比喻,将孩子们形容为被困在教室中的小鱼。他认为,这样的环境限制了孩子们的成长,使他们无法真正成熟,心灵也得不到充分的发展。这个比喻强调了教育环境对儿童成长的重要性,暗示了过于封闭的教育方式可能对孩子的全面发展产生负面影响。

毛宇居嘴上不认输,心里却暗自佩服,觉得这孩子将来肯定大有作为。

建国初期,毛主席特意请自己的老师毛宇居到中南海叙旧。见到昔日的学生如今成为国家领袖,毛宇居感慨道:"润之从小就天资过人,这一点我印象特别深刻。"毛主席听后幽默地回应:"还得多谢您当年没让我挨打。"这段对话展现了师生间的深厚情谊,也体现了毛主席对启蒙教育的感恩之心。

【人生的引路人】

在毛泽东的青年时期,李大钊和陈独秀无疑是其思想发展的重要导师。然而,在他离开家乡韶山之前,还有一位关键人物对他的世界观产生了深远影响,那就是文运昌。这位人物在毛泽东早期思想形成过程中扮演了不可或缺的角色,为其后来的革命理念奠定了重要基础。

1910年,毛泽东的父亲毛顺生决定让17岁的儿子去米店干活。在他看来,读书已经不再重要,让儿子接手家族产业才是关键。

当时,毛泽东的母亲文七妹病情严重,他长途跋涉前往衡山的一座寺庙,为母亲求取香灰。在那个年代,寺庙的僧人告诉他,将香灰溶于水中饮用能够治疗疾病。

毛泽东刚到家,文运昌正好来看他姑姑,见状立刻批评道:“你这是在搞封建迷信,我听说这种东西会害死人的。”

他立刻将之前求来的香灰丢弃,从随身携带的包中拿出一个小药瓶,给文七妹服用了西药,她的病情迅速好转。

作为毛泽东家族中学识最深的成员,文运昌曾苦口婆心地劝说过毛顺生。他直言不讳道:"姑父,润之这孩子天资聪颖,如果不让他继续求学,等于断送了他的大好前程。"

毛顺生固执己见,坚信经商才是出路。然而,文运昌力劝毛泽东继续学业,前往湘乡东山学堂深造。对学问充满向往的毛泽东本人也渴望继续读书。

当晚,文运昌递给毛泽东一本名为《盛世危言》的书,书中充满了开放和进步的理念。这是毛泽东首次接触到这样的思想,他被深深吸引,内心激动不已。这本书为他打开了一个全新的视角,激发了他对未来的无限遐想。

毛泽东已经下定决心,即使父亲反对,他依然带着行李悄悄离开了家。当晚,他在父亲常翻阅的账本中留下了一首诗。

年轻人下定决心离开家乡,不取得成就绝不回头。何必一定要在家乡安葬,世界各处都有美丽的青山。

在东汉时期,跟随光武帝刘秀征战天下的功臣马援,也曾表达过相似的观点。

公元44年秋天,马援带着军队打了胜仗回来,他的朋友孟冀过来道喜,还劝他别太累,应该回家多休息。马援听了,直接就说:“男人嘛,要死也得死在战场上,用马皮包着尸体埋在那儿才叫爷们儿。现在匈奴还在边境捣乱,我怎么能窝在家里陪老婆孩子过安稳日子?”他的意思很明白,真正的男子汉就该在战场上拼到底,而不是在家享清福。

毛泽东自幼便广泛涉猎各类书籍,成年后自然熟悉陆游的诗句和马援的事迹,因此这首诗成为他借诗言志的典型作品之一。

在文运昌的指引下,毛泽东踏出了韶山,迈向了求学的新旅程。他在东山学堂结识了萧子升等同学,随后考取长沙的学校,进入第一师范深造。在那里,他遇到了另一位对他影响深远的老师——杨昌济。

在杨昌济的推荐下,毛泽东前往北京大学边工作边学习。正是在那里,他认识了李大钊和陈独秀。这次相遇成为他人生的转折点,坚定了他投身革命的决心。

最终,他彻底扭转了中国的命运,率领庞大的军队克服重重困难,取得了最终的胜利。

【后记】

1920年,杨昌济因病去世。在他生前写给章士钊的信中,他提到:“我要郑重地告诉你,国内有两位非凡的人才,他们前途无量。如果你不谈救国也就罢了,但若要救国,必须首先重视这两人。”

这句话的潜台词是,救国的关键在于重视和保护好这两个人。其中一位就是毛泽东。