作者:金仲兵

富豪王振华猥亵儿童案,一审被法院以猥亵儿童罪判处五年有期徒刑后,舆论皆以判决太轻哗然,似既有违民意,也与可类比的“大学生掏鸟案”、耽美小说“天一”案等前案不符。

《企业与法律网》在微信群组织了一场自由发言式的专题讨论,律师专业观点和网友观点正反鲜明,读后多有启发,现整理如下,以飨读者诸君。

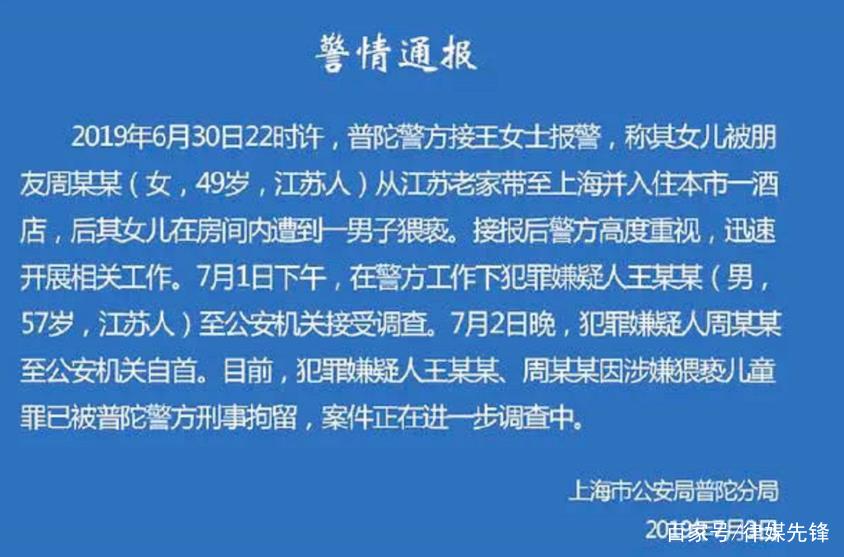

第一部分:资料引用

一、陈有西律师2020年6月18日声明

二、陈有西律师对赞同意见的点评

郑州这位律师见地可取,但是辩护词不是我说的,我的辩护词里面也没有这样的话,不公开审理的法庭上的内容也是不能扩散出来的]从履行辩护人职责角度讲,陈有西没有做错任何事情。不仅没有错,他还在一个近乎极端到思想实验的极端场景中,完美示范了辩护人特殊的伦理规范和执业准则。

有人认为,陈有西作为一名有影响力的大律师,应当承担起相应的社会责任,在这种民愤极大,突破道德良心底线的案件中,应该勇敢说“不”,进行良好的社会示范。

但我却恰恰认为,陈有西这样的大律师,在这样引起全民广泛关注的争议案件中,“舍生取义”,引发公众对律师制度,对辩护制度,对司法体制,甚至对社会治理的思考与讨论,这才是更大的贡献。

王振华需要一个辩护人,他也有权利获得一个辩护人。如果他的辩护人违背他的意愿,迎合公众,放弃无罪辩护,这才是我们更大的遗憾。

你我可以说“不”,律师不能说“不”。

第二部分:文章观点摘录

一、邓学平律师:《王振华案:沸腾的舆论和迷失的辩护》

把怒火烧到辩护律师身上,只能说有些人过于的无知。刑事律师就是为被指控犯罪的人辩护的,刑诉法和律师法都明确规定律师只能为自己的当事人做无罪或者罪轻辩护。受人之托,忠人之事乃是律师这个职业最基本的道德。被害方律师和被告方律师在法庭上各为其主,立场不同,观点也必然迥异。但只要没有逾越证据、事实和法律的框架,就不应该受到泛化的道德指责。律师一旦成为某个案件的辩护人,他就不能再以普通旁观者或者一般公众的视角去发声,他必须成为他的当事人合法利益的忠实代言人。如果不能允许或接受这一点,那么整个律师辩护制度都将摇摇欲坠,失去正当性基础。

二、任文建律师:《本是同根生,相煎何太急?从刑辩律师视角看王振华猥亵儿童案两位大律师为何选择为被告人做无罪辩护》

“为坏人讲话,是刑辩律师的道德!”

三、斯伟江:《王振华的清谈和律师的良心》

本案有意思的是,检方只求刑4-5年,而法院是顶格判了。王振华不服上诉,检察院肯定也不会抗诉了,他们的求刑范围,法院已经充分满足。因此,二审只可能减,不可能改变判决。当然,这种案子,一般来说,二审就是维持原判。有钱人肯定能请到一流的律师,一流的专家,他们的触角也会伸及很多地方。这一点,穷人是永远无法比拟的。

四、尹继涛律师:《亿万富豪全国劳动模范王振华的犯罪情节真的不恶劣吗?》

猥亵儿童本来就是猥亵罪的从重情节,即使法院未认定王振华造成被害儿童成阴道撕裂伤也应量刑五年。王振华的犯罪行为具有《刑法》第二百三十七条第二款规定的“其他恶劣情节”,应当在5年以上量刑。对先进典型人物的犯罪行为的查处应当从严而不能从宽。

第三部分:群聊律师观点摘录

一、高宏道律师:《程序公平和律师辩护》

有罪判决和无罪判决,都要依据证据能够证明的事实。而证据能够证明的事实和真正发生的客观事实,往往有差别。对于某些案子来说,很难做到用证据来还原事实的真相,法官只能依据证据进行判决。因此,对这些难以用证据还原事实真相的案子来说,法官的判决只能做到程序公平。坚持程序公平,坚持无罪推定,可能使一些应该受到惩罚的人逃脱罪责。

与之相关的是,一些受害人因此也得不到法律的救助。这是一个世界性的历史难题。这个难题催生了著名的小说《无人生还》:无济无助的受害人将希望寄托在大侠,寄托在上天,寄托在神灵,寄托在来世以换取少量的精神慰藉。可悲可叹!

从另一面来说,也必须承认,坚持程序公平,坚持无罪推定,避免了一些冤案。

律师辩护既要从案件实体出发,也要从程序公平出发。律师辩护的职责就是证明被告人无罪或者罪轻。结合前面所述内容可知,对于那些难以用证据还原事实真相的案子来说,律师抓住程序瑕疵,包括证据瑕疵,使被告人脱罪,无可厚非。

这就是真实的法制,这也是真实的无奈。我们只能谨言慎行,避免风险。虽然不能根绝陷阱,但是减少不白之冤,甚至是绝大多数的冤屈还是可以做到的。

二、李哲峰律师:

律师有点洁癖也挺好,我是不代理王振华这种脏案子的,看着他就想揍他,还怎么辩护?

你看医院里的肛肠科,好多医生也不想干。不嫌脏,也无可厚非,个人选择而已。

三、陈令臣律师:

@李哲峰 特赞同你。脏案子总会有没有洁癖只认钱的律师做的,然后满嘴都是~再罪大恶极的人都有获得辩护的权利。

辩护的权利,必须在法律的框架内,且不能违反国民对犯罪的最基本的认识与最基本的思维逻辑……

四、张军三律师:

@李哲峰脏与不脏,只能在充分控辩之后,才有一点点可能与机会,进行客观判断。

法律理论上,罪刑法定,应当是唯一的判案基本原则。

肛肠科里面,有高端的非常令人尊敬与折服的专家!当肛周脓肿痛疼难忍的时候,他们那高端的医术,令人尊敬与崇拜。

像辛普森案一样,警检侦控证据学上取证的硬伤瑕疵,让原本的许多客观真实追求,已成风!辩护人的胖与瘦,已经没有任何大的用途了。

五、法治大讲堂:

@张军三律师 很多律师以“赢”,为服务的最终目的,我认为是违反律师执业伦理的。

所以,张思之律师是中国律师的良心!

六、付广荣律师:

法律跟着社会舆论判,律师跟着社会舆论辩,那才是真正的社会悲哀。

七、陈冰律师:

如果没有性器官接触不是强奸,但是指奸,其犯罪情节、后果严重与强奸行为基本相似,鉴于造成9岁幼女阴道撕裂轻伤二级,情节特别恶劣,量刑应当在5以上——15年。

王振华猥亵儿童案强烈要求上海察院依法抗诉,犯罪情形是性侵害指奸,其犯罪情节、后果、影响严重与强奸幼女行为相似。鉴于造成9岁幼童女阴道撕裂轻伤二级,属于情节特别恶劣,应当根据《刑法》二百三十七条第二、三款规定,处五年以上有期徒刑,量刑应当在7-12年之间。原一审判决明显违法,上海市检察院第二分院应当依法抗诉。

八、刘大来律师:

跳出陈的辩护来说,本案的关键还是在公诉机关,检察院的量刑建议只有4-5年,那说明王某确实是被“冤枉”了。没有人说检察院,把焦点都对准陈律师了。

当然陈的背书确实有问题。但是怎么辩护应该他自己最有发言权,因为别人也不了解整个案情和证据。而且,不管是谁给王辩护也没有问题,陈不接,我不信就没有别的大律接,谁和钱过不去啊,王那么有钱,可能没他用钱砸不动的律师。

九、刘闯律师:

一审判的再重,陈律师辩的对,那么,至于无罪幺?如果振华同志这样要求的,那就是太无耻。如果是律师鼓励的,我无语。

其实,无论是强奸还是猥亵也罢,反正就是两个人之间的事,摸痕是发现不了的,如果没有阴道损伤,恐怕都可以完全否认。我就奇怪了,找了个儿童,花了钱,难道就是为了谈心?所以,一切都取决于自由心证,逻辑推理,生活常识。仅仅从证据上找到完美的证明,那是不可能的。但是,这一切就完全可以说是无罪么?

现在问题来了,如果真的是当事人花巨资要求再辩一下,争取二审无罪?所有的律师应该如何选择?

十、皮艺军教授:

少年司法是柔性司法,追求儿童利益最大化,应当区别于成人司法的原则,对儿童的特殊保护是对王案加重处罚的依据。

十一、范辰律师:律师不能成为第二个公诉人,对律师的网络暴力是当代义和团

当渺小的个人面对强大的公检法国家机器时,唯有律师可以螳臂当车的方式,抗衡国家机器,帮助嫌疑人。也因此,在日本,称律师为“在野法曹”。

律师的职责是,根据事实与法律为嫌疑人提供法律帮助。指控嫌疑人犯罪的责任在公诉机关,而不是律师。即使律师获得嫌疑人犯罪的事实与证据,也必须为嫌疑人保密,律师绝不能成为第二个公诉人,否则,律师制度的基石将倒塌。律师制度倒塌,所有的人都是不安全的。

网络上要求将陈有西、李霄林的律师执照吊销的声音,绝对是一场噩梦。律师代理你不喜欢的人,你就要将他灭了,这种网络暴力不是义和团又是什么?打倒了律师,每个人最终沦为受害者。

十二、网友:

这样的人应该凌迟处死,诛九族!法律就是对罪犯的极大保护!

第四部分:金仲兵总结

一、幼童保护刻不容缓

非常值得警惕的是,近年来玩弄幼女成风,女童受害事件频发,似乎正成为权贵堕落的新时尚。道德至此,在立法和执行上强化幼童保护,严惩犯罪刻不容缓。

二、律师及所有职业权利,不应受舆论和道德影响

当下仍有人将律师与古代讼师相比,喻为“讼棍”,此认知既有顶层法律制度原因,也有文化、道德、经济等原因。千年乡土中国,百年律师,几经波折、中断、打压和污名,如今仍可说是新事物。同等条件下,西方社会中的律师处境,从舆论、诉讼地位到人身安全等各方面,似乎要滋润很多。

律师道德和良知问题,是基于对当前案情的了解、认知和判断。可以反对观点,但要尊重各方说话的权利,特别是律师的职业权利应受到尊重。

如果没律师给所谓的“坏人”辩护,明天可能也会没人给好人辩护。,该辩还得辩,接不接案,个人选择,不必上纲上线。

有人提到律界楷模张思之大律师,以其道德、良知为学习榜样,但同时必须正视,张律师恰恰是为罪大恶极的“四人帮”之首江青进行辩护,证明了罪恶之人同样拥有辩护权。

2013年,李肖霖律师等为李天一辩护,也掀起过一波对法律、律师的讨论,每次都在考验民众对法律和律师职业的认知。

2011年,李玫瑾教授针对22岁的西风安大学生药家鑫为逃避交通肇事责任而故意残忍杀人的行为,在犯罪心理学上提出“激情杀人”说,不被民众理解,也挨了骂。这其实是个专业术语,不等于为罪犯开脱。

三、法律面前,人人平等

联想到辛普森案:为了保证不使一个好人蒙冤,宁可放过一个坏人,这是法治的代价,也是现代法治文明的体现。

与此类似,还有周立波在美犯案,因取证瑕疵而获释的案例;也不妨提及孟晚舟案中的证据、法理及电子脚镣、司法共助等,供思考。

判决之前,好人与坏人不具备法律意义。坏人同样有受辩护权,必须接受难以接受的判决结果。如果判决不权威,法律不合理、有漏洞,应当后续修法,个案推动,但当下还得依法断案。

参照辛案,轻判之外,可以重罚,以补法之不足。

四、回归案件本身

与2011年贵州老师周琴陪8位领导喝酒后引发的“戴套不算强奸”的持久争议同理,案件最终要讲行为细节上的认定,用证据说话。

据当下信息,王振华犯罪有可能是真的,情节无非因方式而有轻重之争。但是,也不能轻易排除如刘强东在美遭遇女留学生的仙人跳的可能。

至于是有罪辩,还是无罪辩,辩轻还是辩重,判决结果轻重问题,与证据、辩护和法官、法律有关。法律的归法律,看双方律师能力和取证如何吧。

五、社会舆论问题

监督是对可能错误的制约,同时也可能干扰正常进程。

受限于我国当下媒体调查和民间调查不发达,无法在律师和司法取证之外获取独立、有效证据,坊间流传的案中信息仍不见得权威和有效,故唯有暂时相信司法能够公正,等待结果同时,不妨进行有益的民间讨论,推动公开、助力公正。

易中天先生说,当一件事情发生后,第一要先学会弄清事实,这是“真伪判断”;然后才能讨论是对是错,这是“是非判断”;至于“价值判断”和“道德判断”只能放在最后,甚至未必一定要有。可惜中国人的思维习惯,往往是反着的。事情还没弄清楚,道德批判就先开始了。

民众情绪化,代表了普遍的社会认知。民众有情绪化的权利,但不能成为法律的依据,不能让“从重从快”的政绩执法和“不杀不足以平民愤”的民粹主义占据主流,甚或霸占审判话语权。若沦为“万人公审大会”,则为历史悲剧重演了。

六、关于“富豪律师”勘误

有文章指出富豪王振华案代理人陈律师也是富豪,暗示富律师正与富商人结盟,破坏法律和道德。这种说法,有明显引导仇富情结进行民粹围剿的用意,已超出正常讨论的边界,而达至人身攻击之境。身为律界精英、同道,实不应该行此无端揣测之事。