“普通人只能软,不能硬,所以世界没有骨气。”——《歪毛儿》

《歪毛儿》是老舍先生于1933年创作的短篇小说。

主人公是“我”的童年小伙伴白仁禄。

他小时候活泼可爱,长得像年画上的白娃娃,单眼皮,小圆鼻子,清秀好看。头皮青嫩,梳着两个大歪毛,一跑,俩歪毛左右开弓敲着脸蛋,拨浪鼓似的。

师娘打心眼里喜欢仁禄,不准老师打他,总爱差他买个线、打个醋,干些体己的小事儿。

十几年后,“我”在济南的一次市集上,偶遇了瑟缩在寒风里、衣衫破烂的仁禄,他长成了个愤世嫉俗、穷困潦倒的中年人。

“歪毛儿”是天真烂漫的象征。

“我”作为一个见证“歪毛儿”童年和中年的旁观者,让读者很有真实的代入感,仁禄前后际遇的差别有一种强烈对比,不免令人唏嘘人生的无常与锋利。

想到沈复写于《浮生六记》里的那句经典之言:

“人生碌碌,竞短论长,却不道荣枯有数,得失难量。”

“我”和白仁禄小时候,一个梳着歪毛儿,一个梳着个结红绳的“小坠根”,一派天真。

下了学,就揣着家里给的“点心钱”,跑去小茶馆去听评书,买上一大把煮毛豆角,无忧无虑。

从点心钱和辫子的细节上,能看出“我”和仁禄家庭条件不错,是被家里精细养育着的。

童年是时间最为温柔的馈赠。

父母是分隔现实和世俗的一堵墙,年幼的我们在这“爱”的高墙内,小动物般自在着。

仁禄气便是气,背不上书时,他比老师的脾气还大。小脸憋红,鼻子皱起一块儿,声音振振有词:“就是不背,看你怎样!”

被打了手板,也不低头,眼泪在眼眶里倔强地转半天,始终不落下来。

像不像我们小时候淘气受了父母呵斥或一顿“竹笋炒肉”,又气又不服软的模样?

那时候啊,还以为这是人生里天大的委屈,自己做了最了不起的抗争呢。

到了中学,仁禄还是一身的“硬骨头”,有自己少年的峥嵘。

他眉眼舒展、面皮白净,在一群脸上都起了小红脓泡的半大小子中,愈发显得清秀好看。

一回有个高年级的学生有意挤了他一膀子,然后怪声怪气地说:“对不起,姑娘!”

仁禄一声没出,只把这位学友的脸打成发面包子,谁也拉不住!第二天,他便休学考去别的学校了。

少年的眼睛黑白分明,一身血性,揉不进一粒沙,那是青春独有的锐气。

“我”认识的仁禄,便是这么敢说敢干、漂亮个性。

初中分别后,只听说他后来读了大学,毕业后在外边作事。

怎么看,仁禄似乎都拿了一个一路顺畅的人生剧本,如同后来的“我”一样,看起来体面地生活着。

然而,童年也是人生里少有的相对平等。

英国有档很深刻的纪实类纪录片叫《人生七年》。

导演选取了14个有着不同家庭背景的7岁孩子,自1964年起,每隔七年便记录一次他们状态和变化,一直持续到他们63岁。

孩子们有的出身孤儿院、有的父母都是劳工、有的来自中产家庭、有的来自上流阶层。

上层阶级的小孩们每天读金融报纸、关注名校教育,来自孤儿院的孩子却一脸疑惑地反问“什么是大学?”

共同的年纪让他们规避掉圈层,在镜头下齐聚一堂,成为玩伴欢笑打闹,在争一颗糖和一个玩具时,都是平等的天性。

成年后,读金融报的孩子们实现预设的目标,成为精英人士;有人阶层逆袭,有人沦为乞丐,有人底层挣扎,有人十几岁结婚再生下一堆娃……

最后的平等,便是7岁时全然天真的那场相聚。

心理学把“命运”解释为 “ 人生底色 ”,它大概率地影响着人这一生的走向。

“我”和仁禄截然不同的人生境遇,其实早在童年时便暗中拨下了砝码。

非常喜欢周国平的一段话:

“许多人所谓的成熟不过是世俗磨去了棱角,变得世故而实际了。那不是成熟,而是精神的早衰和个性的夭亡。”

少年儿童充满了生命的活力和朝气,是他们因着单纯而锋芒直露、无所畏惧。

就像年少时的白仁禄,被家人全心全意地爱着,他不怕老师的“权威”,不惧他人的挑衅,以自己的心性为原则,率性而为。

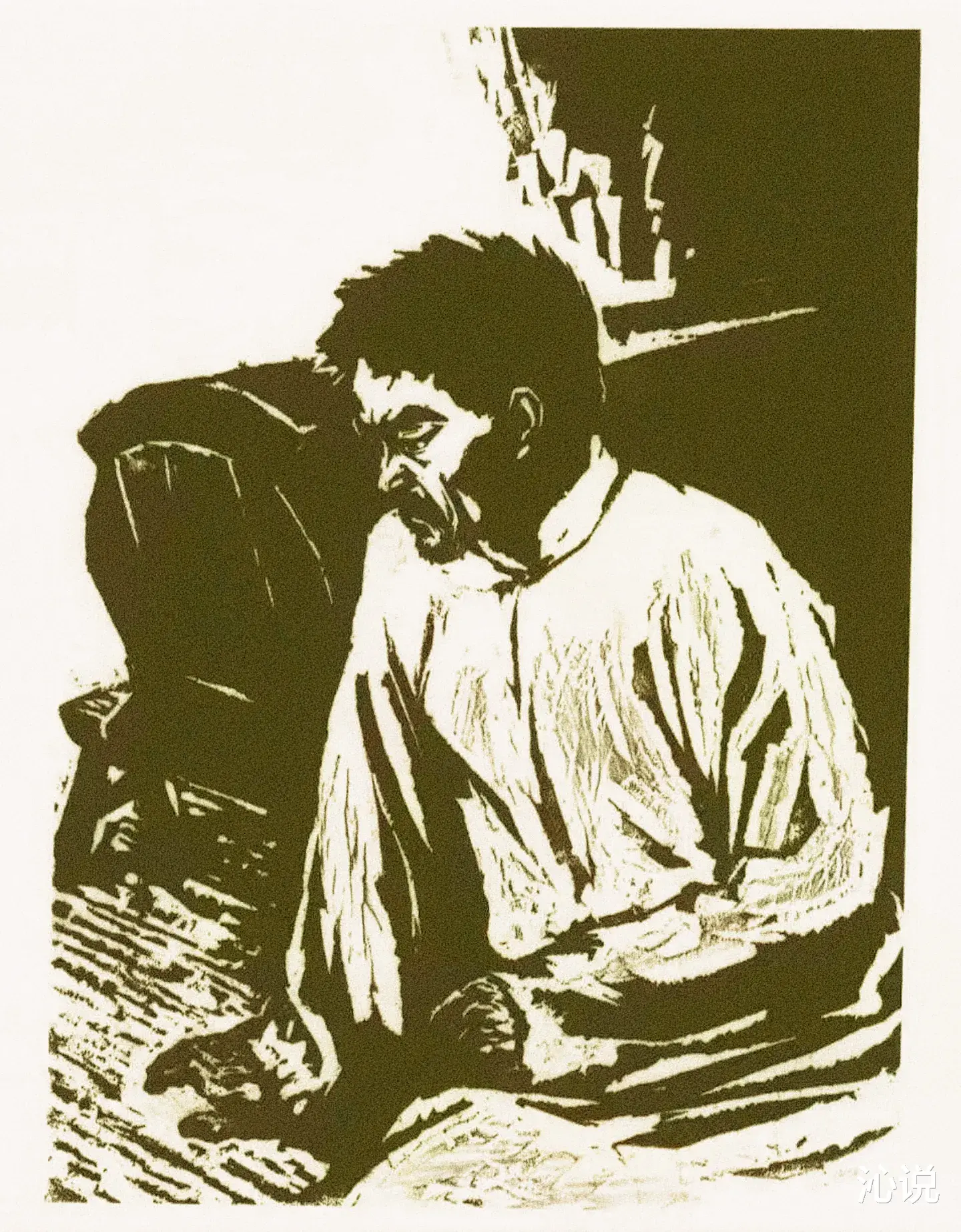

十几年后的重聚,天气是阴寒的,铁硬的风撕咬着行人的鼻头耳唇。

“我”在一个寒酸的旧书摊上,先是看到一双极旧的破棉鞋,袜子还是夏季的单线袜。别人都冷得直跺脚,这双脚却好像冻在地上,不动。

老舍先生的叙事相当高明,仅一个“不动”的细节,便把幼时仁禄与中年仁禄串联起来——

他的脾气还是一如既往的“硬”。

“我”掠过他单薄的旧灰色棉袍、没人要的老式帽头,看着那双眼睛,试探着问出:“是不是仁禄哥?”

仁禄回避着“我”的目光,一张瘦脸毫无表示,傲气使他不愿搭话,到底是“仁禄哥”三个字打动了他的心,多么高傲的人也不能不原谅梳着小辫时候的同学:

“他没说一个字,拉住我的手。手冰硬。脸朝着山,他无声的笑了笑。”

许多成年后的久别重逢,夹杂着世俗的打量泥沙俱下,并不十分体面。

读到这里时不胜唏嘘。曾在老家的超市偶遇过幼年玩伴,小时候他活泼调皮,猴儿似的,单眼皮下的眼睛也如书中的仁禄般,无所畏惧。隔着货架,见他抱一个、牵一个脏兮兮的孩子,乱糟糟的头发下眼睛浮浮囊囊肿泡着,身后跟着他同样“兵荒马乱”的媳妇。

我们目光交错的一瞬,都惊慌失措地看向别处,谁也没有勇气去和童年的情谊打个照面。

书里的“我”到底是勇敢的,强拉着躲闪的仁禄去自己市中心的家里叙旧。

寒暄、客套、回忆童年都撬不开仁禄警惕的沉默,“我”便劝他酒,酒会打开人的口。

“你叫我说什么吧?”

“你怎么落到这样?”

穷得叮当响,混到摆地摊卖破书,仁禄怪自己有“两只作怪的眼睛”。

他总是想反抗些什么,一旦看出谁可恶来,就是不打架,也不能再同这人交往。

他觉着越是上等人越可恶。没受过教育的也可恶,可是可恶得明显一些,上等人会遮掩!

譬如一个人正满嘴讲道德说仁义,仁禄能看见他的眼中有张活的春画正在动;

还有人穿得讲究、活得体面,火车上查票,他没票还嚣张,瞪圆眼珠叫嚣“我姓王,没买过票!日本人查票我也不买!”

仁禄控制不住自己,冲过去抡圆胳膊给那人一个顶有力的大嘴巴,讽刺的是那么恶气的人,居然嘴里低咕着灰溜溜地走了……

有军官满口大义正气,仁禄指着他的脸骂其可恶,他急了,把枪掏出来,仁禄却不怕死地把脸顶上去,结果他却收回枪,走出老远才敢回头看一眼。

仁禄看不惯亲情的虚假,看不惯社会上那些表里不一的做派,看不惯欺软怕硬,看不惯尔虞我诈……

他不喜这个伪饰的社会,愤慨“没遇上一个可恶而硬正的人,都是些虚伪的软蛋。”

愤世嫉俗到而立之年,仁禄本想妥协,不再“硬”了,像旁人一样组织家庭,生胖小子;他有个小两岁的表妹,自幼便喜欢他,一直等着不结婚。

去表妹家订婚的路上,一个七八岁的讨饭女孩过马路,被汽车惊得慌不择路跌倒,差点被撞。那车夫确实急刹住了车,可仁禄一看那车夫的脸,便分明看透他的丑恶内心:

“(车夫)心里很愿意把那个小女孩轧死,轧,来回的轧,轧碎了。”

仁禄灰心丧气了,他改变不了世界,只能独自无能地愤怒,他写信让表妹不必等了,“我的世界是个丑恶的,我不能把她也拉进来。”

其实大多数人都曾拥有过仁禄那双“作怪的眼睛”,我们看世界非黑即白,没有灰色地带。

在一次次体验过无能的愤怒后,我们适应社会的整套运行规则,承受、接纳、缄默、习以为常……

所谓的成熟,无非是学会了低头,用精神胜利法逻辑自洽罢了。

仁禄的痛苦来自于他一直是个清醒的孤勇者,让他与“正常的大多数人”格格不入,成为一个奇怪的异类。

鲁迅笔下那些敢于说真话的,往往都是些“疯子”,前番那位红极一时的“地铁判官”也是疯子。

“疯”因为失控而荒诞化,失去了现实的威胁,真理才敢披着“疯”的外衣走在阳光下。

很多时候,人的痛苦都是来自于看得太透、想得太多。

仁禄本来见着可恶的便打,至少是瞪上那么一眼,叫对方胆寒!慢慢发现自己改变不了世道,他并不比别人强,便再没有勇气去打人了,只能消极的看谁可恶就躲开。

他痛心自己与世界共同敷衍的懦弱,岂不是也融入“可恶”中的一员?

面对童年的玩伴,仁禄艰难地剖白了自我,他清醒而无力:

“普通人只能软,不能硬,所以世界没有骨气。我只能硬,不能软,现在没法安置我自己。”

带着“世人尽浊我独清”的偏执活着,注定会像《孤独者》中的魏连殳一般,“亲手造了独头茧,将自己裹在里面”……

每个从象牙塔步入社会的普通人,势必会慢慢顺应规则,不再剑拔弩张,不再横眉冷对,与纯粹的“天真”切割,世俗的重压之下,没有体面的幸存者。

“歪毛儿”剪去了,拨浪鼓般敲着脸蛋的那些活泼泼的日子,都在童年时代沉沉睡去。

没人再亲热地叫中年驼背的仁禄“歪毛子”,就像没人相信困顿于生活的中年人,还能一腔热血、心性天真。

作家白先勇有句话,写在最后颇熨贴——

“拥有的从来都是侥幸,无常才是人生的常态,所有的成熟都是从失去开始的。”

-End-

看古今世事,读书中天地,欢迎关注@沁说