脱不下长衫的孔乙已,卑微喊着童年旧友“老爷”的中年闰土,活成全家希望却穷困潦倒的于勒……

当人生的阅历精准触达的那一刻,我们读懂了年少时语文书中的人物,并在执手相看的当下,心怀戚戚。

“读懂已是书中人”,共情难免令人无力和惆怅,就像史铁生在《务虚笔记》中所说:

“如果站在童年的位置瞻望未来,你会说前途未卜,你会说前途无限,要是你站在终点看生命的轨迹,你就只能看见一条命定之途。”

在最懵懂无知的年纪,我们囫囵消化了那些最好的精神“细糠”。

但人生就是一场朝花夕拾,生命的底色最终会滋养现在的我们。

活成课文中的某个人,未尝不是一种有力的搀扶,宽慰我们接纳命运的无常。

年少时的教育,其实早有提示,如何在迷茫之中,更好地书写好自己的故事。

近些年有个热词叫“原生家庭”,原生家庭是个筐,什么都能往里装。

越来越多的人去埋怨父亲的无能,母亲的软弱,批判上一辈没本事给自己的人生助力,并将当下自己的每一点不顺都往“童年的不幸”归因。

网络世界的话语权多数时候属于年轻人,尖锐的声音往往最能够被放大。听得多了,似乎成了真理。

说实话,在00年代之前成长起来的人,很少有人会去怨恨自己的出生和家庭。

亲情哪有那么多的非黑即白,很多时候,生活中细微的温情,就够维系着亲情的纽带。

也只有这样的一群人,才能够读懂《背影》里的父爱。

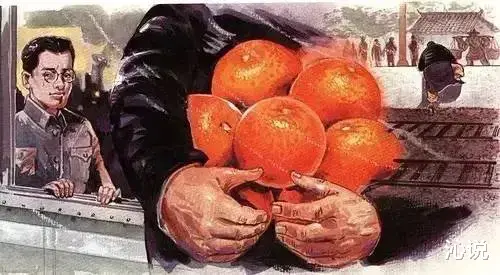

“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”

看到这句话,仿佛已经看到“父亲”用两手攀着月台,两脚向上缩,肥胖的身子向左微倾,显出很努力的样子。

父亲爬上月台去买橘子的背影,让朱自清的泪“很快地流下来了”。

年少时不懂,这到底有什么好哭的?不就是给儿子买个橘子的事儿?

很多年后,我赶凌晨5点的客车回工作的城市,父亲替我拎着箱子,母亲提着一个装满吃食的袋子。袋子里有一个保鲜盒,还热热的,是母亲大半夜起来做的红烧鸭。车子启动,我看着昏黄的路灯下,父母目送的身影越来越远,那一刻,眼泪就掉了下来。

我与他们争争吵吵,但送别那一刻的份量很真,很重。

要论起原生家庭,又有几人是完美无缺的呢?

《背影》开篇便交待“我与父亲不见已二年余了”、“父亲差事交卸”、“变卖家当、借钱给祖母办丧”,如果你了解“背影”之后的故事,就知道造成这一切的源头,都因朱父纳妾等作风问题导致的。

朱自清与父亲之间诸多龃龉,但在1925年他收到父亲来信,看到那句“(我)大约大去之期不远矣”,不禁伤怀,想到1917年的那个冬天,父亲爬过站台买橘子的背影,心潮难平,多年的矛盾化作了理解:

朱自清的弟弟记录了朱父看到《背影》时的情景——

他戴上老花镜一字一句地诵读,两只手不住地抖,昏黄的眼珠好像猛然放射出光彩。

父与子之间,没有人郑重地道歉 ,但都在亲情里泯去恩仇。

“月有阴晴圆缺”,最亲密的家人,也会有纷争与摩擦,也会有缺陷与伤害。

彻底的无私有悖人性本能,真实的情感都是世俗且复杂的。

别太较真,在细微处感受爱的痕迹,总好过“无父可怙,无母何恃”的悲凉。

不要陷在原生家庭的执念中无法自拔,自我内耗,除了一些极端的,大多数普通人的家庭都很平常。

所谓“完美的养育”,不过是验证了“水至清则无鱼”,原谅平庸的父母,也接纳平凡的自己,这就是人生,这就是生活。

“洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去……”

这是一篇要背诵的课文,到现在这几句话依旧能脱口而出。

年少的面孔诵读着,却全然不懂其中深意,因为那时只觉得光阴太慢,等待下课,等待放学,等待假期,急吼吼地要去长大。

老师在课堂上苦口婆心地教育着“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”,要“不负光阴、不负韶华”,这些语重心长都被当成枯燥的说教,抛诸脑后。

当真正读懂“我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子”时,也不禁如朱自清那般感概万千——

我们的日子为什么一去不复返呢?!

几岁的时候,觉得十几岁很远;十几岁的时候觉得二十多岁很远;到了二十多,又感觉三十来岁很远……

待自己步入中年,忍不住劝诫年幼的孩子别虚度光阴时,童年的诵读声才如炸雷惊至,在耳边隆隆作响!

生命就是这般轮回,我们的领悟总是要晚来一步!

鲁迅在《社戏》中回忆童年:“真的一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,也不再看到那夜似的好戏了。”

林清玄在《和时间赛跑》中怀念祖母:“所有时间里的事物,都永远不会回来了。”

当时只道是寻常,我们一生追求的东西其实一开始就在,只是后知后觉而已。

“燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。”

时间汩汩向前,生命循环往复。

在宏大的历史进程中,个体微末如尘,那我们活着价值又是什么?

朱自清在文章中自我叩问:“在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?”他为八千多日子已经从手中溜去而忧虑,为自己没留下什么痕迹而反省,然后不甘地呐喊:

“为什么要白白来这世界走这一遭?”

年少的我们,怎么能读懂这句话里的懊悔与不甘,怎么会明白,蹉跎岁月的遗憾呢?

朱自清的《匆匆》,不仅是对时间流逝的喟叹,更是提醒我们不要在庸庸碌碌中迷失自我。

就像《钢铁是怎样炼成的》里面的名言:

“一个人的生命应当这样度过:当他回首往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。”

我们要做的,就是珍惜每一个当下,体验生命每一寸的厚重,不断地尝试收获,然后放下,继续前行……

在一个似乎没有尽头的陡峭山道上,一个穿着红背心的挑山工给肩头的重物压弯了腰,仍一步一步地向上攀登……

课文《挑山工》里的那幅插画,给年少的我留下了深刻的印象。

黝黑的皮肤、敦实的体格、坚实的双腿、火红的背心,挑山工负重前行的背影,强壮而有力量,充满了生命不屈的张力。

仰视的角度,让他矮小的身板显得那么的高大。

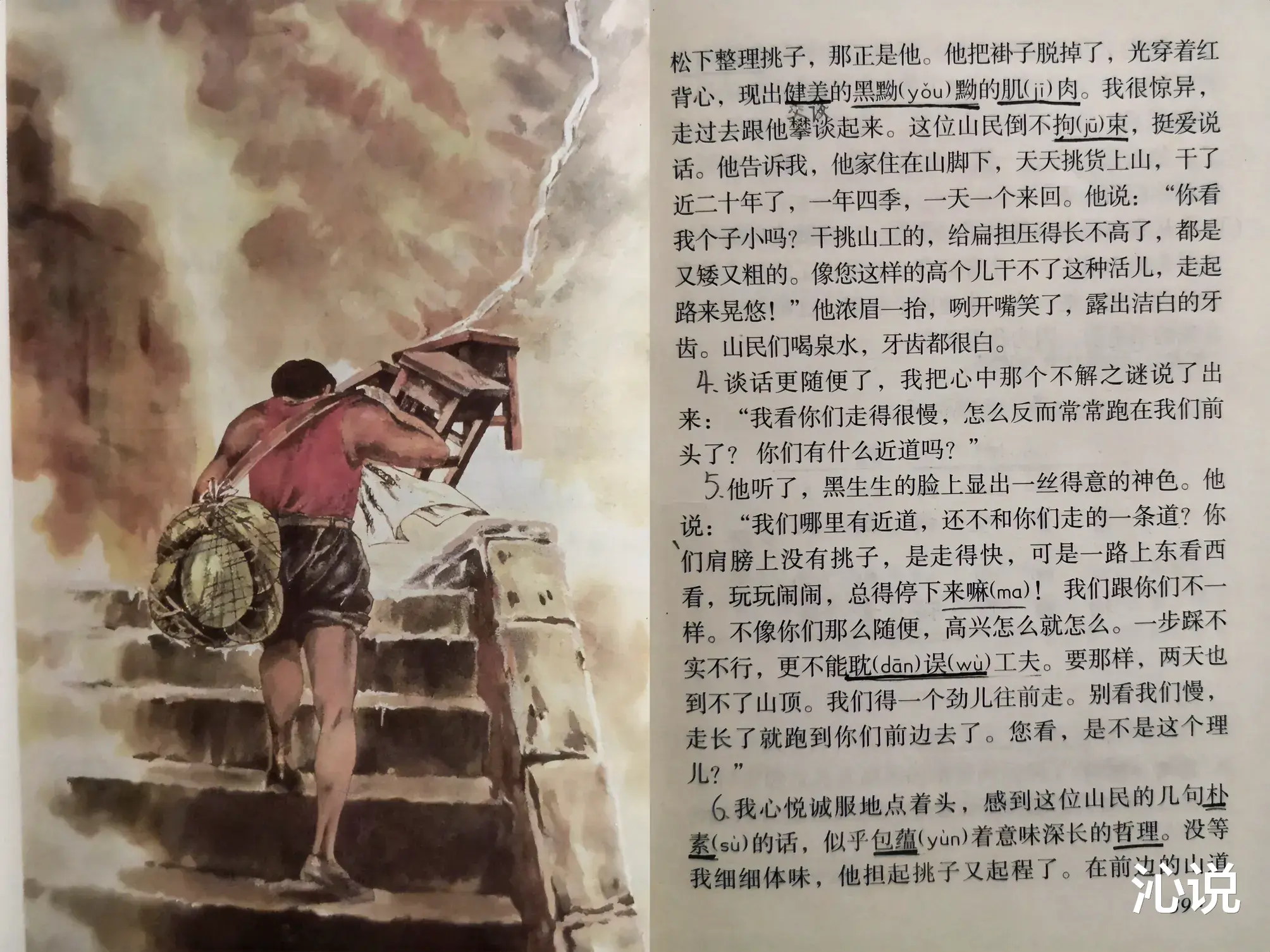

在泰山上,挑山工这样的群体随处可见。

不同于游客的直行攀登,他们走的路线是折尺形的。从台阶左侧斜行向上七八级到右侧,再把扁担换肩后转身,反方向斜行,如此循环。这样既省些气力,也避免挂在扁担前头的货物碰到台阶。

劳动人民的智慧都是在劳苦中积累的,曲折的路线给负重的膝盖卸力,不过也让他们登山的路程比游人多了一倍。

“肩挑着百十斤的重物,从山下直挑到烟云缭绕、鸟儿都难飞得上去的山顶”,年少时这种辛苦在想象里,成年后去泰山游玩,一个多星期都缓不过来劲儿,才把这份苦累具像化!

如此高强度的体力劳动,应该满腹牢骚、愁眉苦脸吧?

课文里那位一头担着几张木凳、一头担着五六个青皮西瓜的挑山工,干了足足二十年,一年四季,每天一个来回。艰难抵达山顶,赚些辛苦钱。

但他却淳朴大方,热情地与作者攀谈。

这位挑山工就像每一个为了家庭而奔波劳碌的人,默默承压着生活的重担,不抱怨不气馁,迎难而上,脚步不停。

冯骥才和友人们轻快地从慢吞吞的挑山工们身边超越过去,以为遥遥领先。可在他们累了歇脚时,挑山工竟然早在他们前头了。

挑山工们的速度令人费解又诧异,冯骥才忍不住向那位四十来岁、穿着红背心的挑山工问出疑惑:

“你们有什么近道儿吗?”

挑山工的回答是那么的朴素实在:

“我们哪里有近道 ,还不是和你们走的同一条道?你们肩膀上没有挑子,是走得快,可是一路上东看西看,玩玩闹闹,总得停下来嘛!我们跟你们不一样,不像你们那么随便,高兴怎么就怎么。一步踩不实不行,更不能耽误工夫。我们得一个劲往前走。别看我们慢,走长了就跑到你们前边去了。”

简单的话语,却撼动人心。

出身、求学、工作、婚姻、生育、赡养……每一个阶段都是横亘在眼前的台阶,大多数的普通人,何尝不是像挑山工一样负重前行呢?

未来是望不到尽头的人生长路,别踌躇别犹豫,踩实脚下的每一个台阶,一个劲儿往前走,剩下的,交给时间就好。

普通人在苦难中坚韧不拔的耐力,也能微光成炬,点亮明天的希望。

“糙米五块,谷三块”、“老爷”、“你当真认识字么”、“噫!好了!我中了!”……

很多人感叹,那么多好的课文,却出现在了读不懂的年纪。

少年不识愁滋味,而今方知万事难。

时间的回旋镖终究打在身上,但总有一种力量,指引我们继续前行。

因为在我们人生的初期,教育于不经意间就埋下了正向的种子,润物细无声地滋长,赋予我们生命的意义。

-End-

看古今世事,读书中天地,欢迎关注

北斗星虹

鲁迅先生:盛世……乱世……