质燕归来,意外登基

秦昭襄王,嬴姓,赵氏,名稷,秦惠文王之子,秦武王的异母兄弟。早年曾在燕国当质子,却因命运的齿轮疯狂转动,彻底改变了自己的命运。公元前 307 年,重武好战的秦武王东游洛邑,举鼎时意外身亡,年仅 23 岁,而且没有留下子嗣。消息传回秦国,引发了秦国激烈的王位争夺。 王后魏氏支持公子壮,而宣太后芈八子则支持自己的幼子公子芾。就在双方争得不可开交时,赵国的赵武灵王插手了秦国的内政,他主张拥立在燕国为质子的公子稷为秦王。赵武灵王此举并非出于好心,而是有着自己的政治考量,他希望通过扶持一个亲赵的秦王,与秦国结盟,以应对齐国和中山国的威胁。在赵武灵王的强势干预下,再加上宣太后的弟弟魏冉手握兵权,在朝中有着举足轻重的地位。最终双方选择了在燕国为质、根基较弱的嬴稷作为折中方案。公子稷在赵国和燕国的护送下,回到秦国继承了王位,是为秦昭襄王 。这一年,他 18 岁,他的人生从此开启了新的篇章。

即位初期,由于年纪尚轻,朝政大权实际上掌握在其母亲宣太后,和舅舅丞相魏冉手中 。宣太后,这位中国历史上第一位太后,以其卓越的政治才能和强硬的手段,在秦国政坛上翻云覆雨。她重用自己的亲信,将魏冉、芈戎、公子悝、公子芾等人安插在重要职位上,形成了强大的外戚势力,史称 “四贵”。这一阶段,虽王权旁落,但秦国也在他们的经营下稳步发展。军事上,魏冉启用白起这位军事奇才,为秦国的征伐之路打造出一把无坚不摧的利刃。而在对外政策上,秦国延续了之前的策略,不断蚕食三晋。

公元前304年,秦昭襄王与楚怀王在黄棘会盟,秦国将上庸之地还给楚国,双方暂时保持了和平。然而,这种和平并没有持续太久,秦国很快就再次对楚国发动了进攻。公元前301年,秦国联合韩、魏、齐三国攻打楚国,在重丘大败楚军,史称垂沙之战。楚国被迫割地求和。此后,秦国又多次攻打楚国,楚国的大片领土被秦国占领,国力逐渐衰落。

公元前293年,秦国与韩、魏联军在伊阙展开激战。此战,韩、魏联军兵力达24万之众,而秦军虽在兵力上处于劣势。然而,白起却以其卓越的军事才能,巧妙地利用韩、魏联军内部的矛盾和相互观望的心理,采取避实击虚、各个击破的战术。他先以少量兵力牵制住联军中的主力韩军,然后集中优势兵力猛攻魏军。魏军毫无防备,被打得措手不及,迅速溃败。韩军见魏军战败,顿时军心大乱,也被秦军一举击溃。此役,秦军大获全胜,共斩首韩、魏联军24万。伊阙之战,让韩魏精锐一朝丧尽,两国元气大伤,从此一蹶不振。秦国东出的门户彻底敞开,得以在中原大地纵横捭阖,鲸吞蚕食周边土地。

公元前281年,楚襄王因受善于射雁之人的话激怒,又想起父亲客死秦国,于是派使者出使诸侯国,重新约定合纵,准备讨伐秦国。秦国得知后决定先发制人。公元前279年,秦昭襄王派白起率军攻打楚国。白起率军沿汉水而下,绕过楚国的重重城邑,长途奔袭,出其不意的突入楚境。秦军过河后拆除桥梁、烧毁船只,自断归路,以示决一死战的决心。楚军被秦军的突然袭击打得晕头转向,完全丧失了抵抗能力。秦军一路势如破竹,接连攻克楚国的别都鄢和都城郢。楚襄王被迫仓皇迁都,逃往陈地。为了泄愤,秦军还掘开了楚国先王的陵墓,楚国上下一片哀号。曾经的南方大国在秦军的铁蹄下风光不再,土地人口大量被秦兼并,国力遭到了毁灭性的打击,再也无力与秦国抗衡。而白起也因此战战功卓著,被秦昭襄王封为武安君。

公元前273年,赵国和魏国联合攻打韩国的华阳。韩国向秦国求救。秦昭襄王派白起、魏冉等人率军救援。白起率领秦军以每日急行百里的速度进行长途奔袭,出其不意地出现在华阳战场上。赵魏联军被秦军的突然出现吓得惊慌失措,阵脚大乱。秦军趁机发动猛攻,一举击败赵魏联军,斩首 15 万。秦军乘胜追击,攻取了魏国的卷县、蔡阳、长社和赵国的观津等地。魏国被迫献出南阳地区与秦国求和。华阳之战进一步削弱了赵魏两国的实力,巩固了秦国在中原地区的地位。

公元前271年秦昭襄王的使者王稽出使魏国,郑安平扮成差役,伺候王稽,乘机把范雎推荐给他。王稽在与范雎交谈后,认为范雎是位贤才,便带着范雎回到秦国。 范雎到达秦国后,王稽向秦昭襄王推荐说范雎能让秦王摆脱外戚专权的困境,但秦昭襄王不信,只让范雎待在客栈,每日吃粗茶淡饭。就这样范雎在秦国待了一年多,才得到秦昭襄王的召见。范雎对秦昭襄王进言:秦国虽国力强盛,但在扩张过程中战略不够明确,有时四面出击,树敌过多,消耗大量国力。范雎认为,齐国势力强大,离秦国又远,攻打齐国,要经过韩、魏两国。即便打胜了,秦国也无法占有齐国土地。所以他建议秦国应将地理位置离得最近的韩、魏两国作为主要目标,同时与距离稍远的齐国等保持良好的联盟关系,即 “远交近攻”,从而 “得寸则王之寸也,得尺亦王之尺也”。同时范睢也向秦昭襄王指出:臣远在魏国时就听闻,“闻秦之有太后、穰侯、华阳、高陵、泾阳,不闻有王也”,直接点明外戚专权对王权的威胁。秦昭襄王遂下定决心削弱四贵。

公元前266年,秦昭襄王在范雎的建议下,罢免了穰侯魏冉、华阳君芈戎、高陵君嬴悝、泾阳君嬴芾的职务,收回他们的权力,令他们离开咸阳。同时,范雎被任命为丞相,开始在秦国推行“远交近攻”的策略。这一策略明确了秦国的战略方向,使秦国的军事行动更具针对性和实效性,集中力量逐步消灭周边敌人,为统一六国制定了切实可行的战略步骤。同时通过与远方的齐、楚、燕等国交好,成功地分化了六国联盟。六国之间原本就存在着复杂的利益关系和矛盾,秦国的 “远交” 政策利用了这些矛盾,使各国难以形成有效的抗秦联盟。齐、楚、燕等国在一段时间内对秦国的扩张都采取了观望态度,没有积极参与合纵抗秦,为秦国各个击破创造了有利条件。

公元前262年,秦国攻占了韩国的野王,使得上党郡与韩国本土的联系被切断。韩国无奈之下,决定将上党郡献给秦国求和。然而,上党郡守冯亭却把上党郡转献给了赵国。这一行为引发了秦赵之间的直接冲突。史称“长平之战”。这是一场堪称决定两国命运的生死较量,它的规模之大、影响之深远,在整个中国历史上都是极为罕见的。战争初期,赵国派老将廉颇率军驻守长平。廉颇采取了坚守不出的策略,依托有利地形,构筑坚固的防御工事,与秦军打起了消耗战。他希望通过这种方式,拖垮远道而来、后勤补给困难的秦军。秦军多次挑战,廉颇都不为所动,双方在长平对峙了长达三年之久。廉颇采用的坚守策略,原意是拖垮远道而来的秦军。但三年对峙中,赵国的粮食供应已濒临崩溃,国内压力巨大,已无法再支撑与秦军的长久对峙。甚至出现“赵无以食,请粟于齐而齐不听”的局面。赵王急需速战速决,避免国家因饥荒而崩溃。同时秦国见廉颇的固守策略难以奏效,便使用反间计,派人到赵国散布谣言,说廉颇年老怯懦,不敢出战,秦国最害怕的是赵奢的儿子赵括。赵王本就对廉颇的坚守策略不满,加之此时的赵国因粮食短缺问题,亦无法再与秦国长久消耗下去。赵括虽缺乏实战经验,但主张主动出击,符合赵王急于求胜的心理。赵王更寄希望通过更换将领打破僵局,以冒险一搏的方式扭转战局。于是赵王决定撤换廉颇,任命赵括为赵军主将。秦国得知赵括上任后,秘密任命白起为秦军主将。白起针对赵括急于求战的心理,采取了诱敌深入、分割包围的战术。他先派一支小部队向赵军发起试探性进攻,然后假装战败撤退,引诱赵括率领赵军主力追击。赵括果然中计,率领赵军主力脱离了坚固的防御工事,深入到了秦军的腹地。这时,白起派出两支奇兵,一支迂回到赵军的后方,切断了赵军的退路和补给线;另一支则插入赵军的中间,将赵军分割成两部分。赵军被围困后,断粮四十六天,士兵们饿得相互残杀,陷入了绝境。赵括在突围时被秦军射死,赵军群龙无首,只好向秦军投降。白起担心赵军士兵反复无常,于是下令将约45万赵国降卒全部坑杀,只留下240名年幼的士兵放回赵国报信。白起认为此时攻打赵国,赵国都城邯郸空虚,定能一举灭掉赵国。然而,丞相范雎受赵国使者苏代的游说和贿赂,以秦军疲惫需要休整、白起功劳过大会威胁到秦王地位等理由,劝说秦昭襄王接受赵韩两国割地求和的请求。秦昭襄王忌惮白起功高震主,又误判形势,听从了范雎的建议,下令秦军回撤,就此错过了一举灭赵的最佳时机。长平之战,以赵国的惨败宣告结束,赵国的青壮年几乎损失殆尽,国力受到了极大的削弱。从此一蹶不振,失去了与秦国抗衡的能力。此役之后,六国中再没有任何一个国家有单独与秦国抗衡的军事实力,秦国可以更加从容地采取分化瓦解、各个击破的策略来实现统一大业。

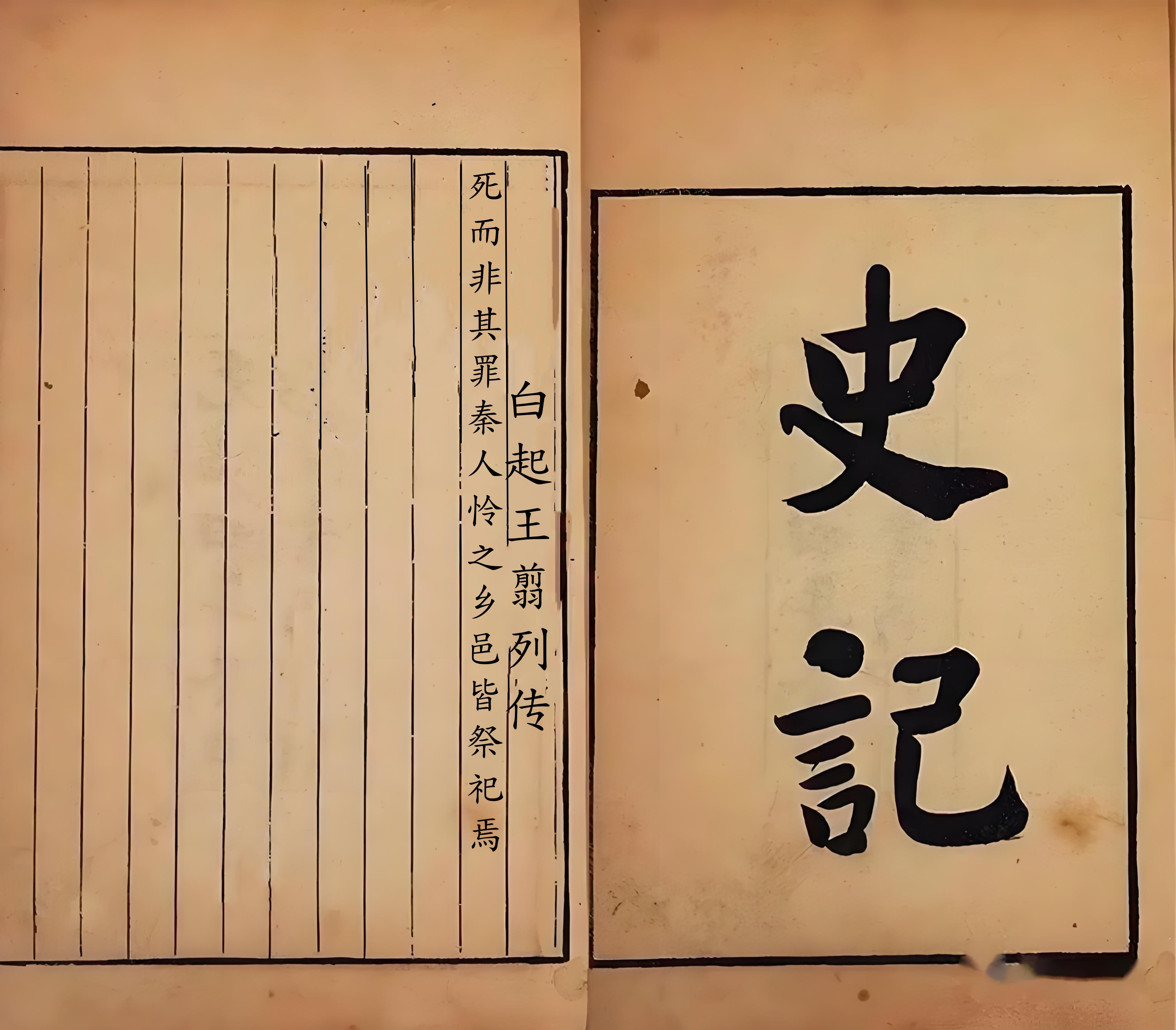

长平之战后,秦国接受韩、赵割地求和的请求,但随后又反悔,决定再次出兵攻打赵国。但在是否攻赵问题上,秦昭襄王与白起产生了严重的分歧。白起认为长平之战虽秦军获胜,但也伤亡惨重,士兵疲惫,国内空虚,不宜再发动战争。赵国在长平之战中虽遭受重创,但仍有一定的实力,赵国军民更深知亡国之危。此时攻赵,赵国上下必同仇敌忾。故称病拒战,由此君臣心生嫌隙,秦昭襄王将其贬为士卒,流放阴密。公元前259年,秦国以赵国未按约定割地为由,派王陵率军攻打赵国都城邯郸。赵国军民果然上下一心,同仇敌忾,坚守城池。秦军久攻不下,伤亡惨重。秦昭襄王又增派兵力,继续强攻,但邯郸城依然坚守如故。此时魏国公子信陵君魏无忌通过 “窃符救赵”,夺得兵权,率领魏军前往邯郸。楚国也派春申君黄歇率领楚军前来救援。魏、楚联军赶到邯郸城下,与赵国守军内外夹击秦军。秦军腹背受敌,大败而退。邯郸之战以秦国的失败而告终。秦国不仅未能灭亡赵国,反而损失了大量的兵力和物资,就连先前攻占的魏国河东之地、赵国太原之地和韩国上党之地,也都被各国又夺了回去,统一天下的进程严重受阻。邯郸之战的失利,触怒了秦昭襄王。秦昭襄王认为白起 “其意尚怏怏不服,有馀言”,遂派使者赐剑命其自尽。秦昭襄王五十年,公元前257年十一月,白起操秦王剑,自尽于咸阳西门外十里处的杜邮,一代战神就此陨落。白起死后,秦国东进势头受挫,统一进程大大延缓。史记白起列传记载:死而非其罪,秦人怜之,乡邑皆祭祀焉。

公元前256年,秦国攻打韩国,攻占了阳城、负黍等地,斩首四万。西周国的国君周赧王害怕秦国下一步会攻打自己,于是联合其他诸侯国,组成合纵联盟,企图共同对抗秦国 。秦昭襄王得知后,勃然大怒,立即派军攻打西周国。西周国势单力薄,根本不是秦国的对手,很快就被秦军击败。周赧王无奈之下,只好亲自前往秦国,向秦昭襄王叩头认罪,并献上了西周国的全部三十六座城邑和三万人口。同年,周赧王在郁愤中去世,延续了八百年的周王朝彻底覆灭。秦昭襄王还派人将象征着天下共主地位的九鼎从洛阳运往咸阳。灭周之举,让秦国在政治上占据了绝对的优势,也让其他诸侯国彻底失去了反抗的信心。从此以后,秦国统一六国的步伐更加坚定,再也没有人能够阻挡它前进的脚步。

同年,秦昭襄王命蜀郡太守李冰父子,在前人鳖灵开凿的基础上,组织修建都江堰。都江堰的修建彻底解决了岷江泛滥问题,使成都平原成为“水旱从人”的天府之国,为秦国统一六国提供了重要的物资支撑。历经2200多年,都江堰至今仍灌溉着四川盆地千万亩农田。同时他开始反思自己的行为,并采取了一系列措施来恢复秦国的国力。他停止了对外的大规模战争,转而休养生息,发展经济,加强国内的建设。在他生命的最后几年里,秦国的经济得到了一定的恢复,人口也逐渐增。

公元前251年秋季,赢稷因病去世,终年74岁。他在位长达56年,是秦国历代君王中在位时间最长的。在这漫长的岁月里,他凭借着自己的雄才大略和坚韧不拔的意志,将秦国推向了一个新的高度。政治上,他重用范雎,推行 “远交近攻” 的策略,巧妙地化解了六国的合纵联盟。他削弱贵族势力,驱逐外戚,使得秦国的政治更加稳定。经济上,他重视农业生产,兴修水利,使得秦国的经济实力不断增强。军事上,他任用白起等名将,取得了一系列辉煌的胜利,使秦国的疆域得到了极大的扩张,秦国以绝对优势凌驾六国之上,将统一大势,铸就得更为明朗。然而,秦昭襄王并非完人,他的晚年也犯下了一些严重的错误,给秦国带来了不小的损失。长平之战后,秦国本有机会一举灭掉赵国,可他却听信了范雎的建议,接受了赵国的割地求和,错失了统一天下的最佳时机。邯郸之战的失败,更是让秦国损失惨重,数年付出付之东流。而他赐死白起,更是自毁长城,极大的挫伤了秦军士气,此后将领出征前不得不主动 “请田宅” 以自污,消除君王猜忌。正如司马光在《资治通鉴》中的评价:“秦虽胜敌于长平,而元气已伤。”纵观秦昭襄王一生,虽偶有决策失误,但瑕不掩瑜,他为秦始皇最终统一六国清扫了诸多障碍,夯实了根基,堪称秦国崛起历程中的中流砥柱。