1976年,周总理去世后,部分遗体被解剖研究,肝、肺、大脑都形成恶性肿瘤,妻子邓颖超当年抛洒骨灰的地方被保密,如今已经公开,是4个地方。

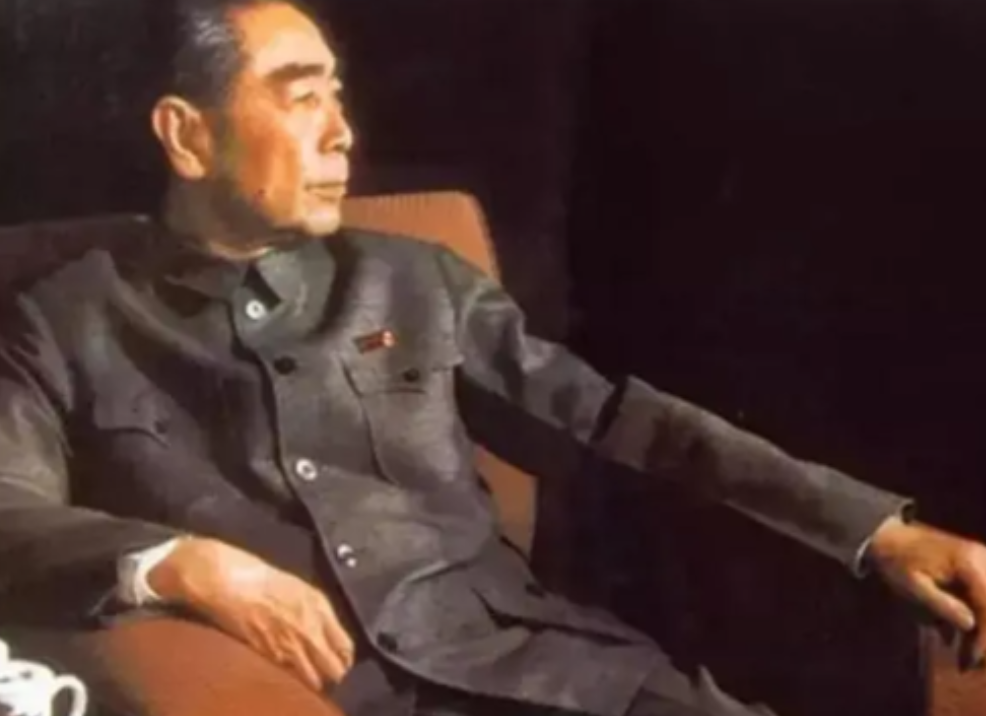

1976年1月8日,一个令全国人民悲痛的日子,这一天,新中国的缔造者之一、深受人民爱戴的周总理离开了我们。

然而鲜为人知的是,周总理的骨灰并未被安放在某个特定的地点,而是按照他的遗愿,撒向了祖国的四个角落,这背后究竟有着怎样的故事?

周总理生前就表达了火化的意愿,这不仅是对国家殡葬改革政策的支持,更体现了他一贯的为民着想的精神,在人口日益增长、土地资源紧张的背景下,火化不仅节约了土地,也为后人树立了新的丧葬观念。

更令人动容的是,周总理希望将自己的骨灰撒向祖国的大地,这一决定充分体现了他对祖国的深厚感情和对人民的无限忠诚,最终他的骨灰被分成四份,分别撒向了四个具有特殊意义的地点。

第一个地点是北京,作为新中国的首都,北京见证了周总理为国家建设呕心沥血的岁月,从人民大会堂到天安门广场,从中南海到国务院,周总理的足迹遍布这座城市的每个角落,将骨灰撒在北京,象征着他对这座城市、对国家的深厚感情。

第二个地点是密云水库,这座水库的建设凝聚了周总理的心血,为了解决北京的用水问题,他多次亲赴现场考察,与专家们反复讨论方案。

水库建成后,不仅缓解了首都的用水压力,也为周边地区的发展提供了重要保障,将骨灰撒在这里,体现了周总理对民生工程的重视和对人民福祉的关心。

第三个地点是天津海河,天津是周总理革命生涯的起点,也是他与夫人邓颖超相识相知的地方,在这里,他参与了反帝反封建的斗争,结识了一批志同道合的战友,将骨灰撒在海河,既是对革命岁月的缅怀,也是对青春时代的深情回望。

第四个地点是山东滨州的黄河入海口,黄河被誉为中华民族的母亲河,将骨灰撒在这里,象征着周总理回归祖国的怀抱,同时这一选择还寄托了他对祖国统一的殷切期望,希望海水能将他的骨灰带到台湾,实现两岸统一的夙愿。

骨灰的撒散过程是在保密的情况下进行的,这是为了避免再次引发民众的悲痛情绪,周总理的夫人邓颖超亲自参与了这一过程,完成了丈夫的遗愿。

值得一提的是,周总理去世后,根据他的遗愿,部分遗体被用于医学研究,这一决定再次体现了他鞠躬尽瘁、死而后已的精神。

研究发现,他的肝、肺、大脑都形成了恶性肿瘤,这揭示了他生前所承受的巨大痛苦,也让人们更加敬佩他在病重期间仍然坚持工作的毅力。

时至今日周总理的精神依然在激励着一代又一代中国人,他的骨灰虽然撒向了祖国的四方,但他为国为民、鞠躬尽瘁的精神却永远留在了人民心中,成为了一座永不磨灭的丰碑。

参考文献: 周恩来纪念网——周恩来遗愿遗体火化不建陵墓 骨灰分四份抛洒