动荡民国,军阀打打杀杀、政客上上下下,几乎任何一件大事背后,都有小小幕僚策划之功。这些知名或不知名的人,以极高的智商、超前的目光,引导着大历史的走向。

什么是“幕僚”呢?“幕僚”就是为官员服务的军中高参,即“军师”。

这些忠心服务于主公的“军师”们,官可有可无,权可大可小,既可以是国士宰辅,又可以是参赞主簿,还可以是文案师爷。他们无处不在,神通广大,到了民国,幕僚界出现了井喷,奇人异士涵盖各路精英。

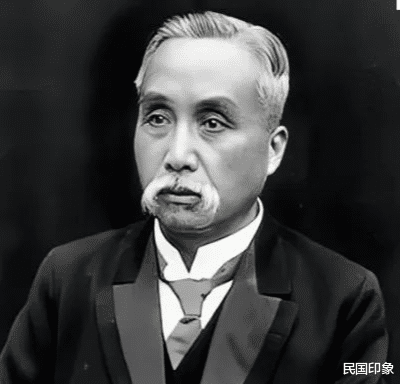

曾任清朝东三省总督、民国总统的清朝翰林徐世昌,儒家功夫深厚,深谙中庸之道,一生致力于“修身、齐家、治国、平天下”。

徐世昌承袭了中国知识分子的优良传统,有积极入世拯救万民于水火的儒家思想,又有道不同乘桴浮于海的道家胸怀。辛亥年间有机会领衔北洋与同盟会谈判,却将天赐良机送给了袁世凯;民国初建完全有资格胜任总理,却自觉愧对清朝,辞官归隐;袁世凯称帝时,他大可以以站出来反对,却碍于宾主情谊默然不语;就任民国总统后,先到清宫征求逊帝溥仪的同意;提倡偃武修文,奈何无功……其人学识广博,坚持和平,勤恳精进,热爱人民,后世称为“翰林总统”。

袁世凯的大哥徐世昌本是翰林,却被后世称为“北洋总政委”,袁世凯小站练兵,徐世昌以翰林之身入丘八之营,让袁感激涕零。袁治军事,徐抓政治,北洋军团故而针插不进;袁爱出头,徐喜低调,精密合作相得益彰。逼清廷退位的时候,袁威胁,徐说项,堪称黄金搭档;袁世凯当了大总统,再请大哥任“国务卿”,整顿国民思想,徐以“君臣父子”之儒家礼教对抗“民主共和”,还真夺取了阶段性的胜利!

量身定制国务卿

1914年5月1日,中华民国大总统袁世凯宣布了正式《约法》。

此时袁大总统可谓春风得意,从当上临时总统到而今,其系列“组合拳”打得行云流水:成功镇压了二次革命,将国民党一干风云人物赶到日本吃芥末;逼国会毫无悬念地选他为“合法”总统;通过“提案”,宣布国民党是乱党;接着,在袁的“英明领导”下,国会自认没了存在的必要,正式解散……

就在国会解散前,还制定了国家的根本大法——中华民国首部《约法》,替代了民国初年与同盟会签订的《临时约法》。

《临时约法》是孙中山等人在南京临时政府成立时鼓捣出来的,规定国体为“内阁责任制”,总统只是虚职,总理和内阁构成中枢主体。这让袁世凯非常不爽,谁愿意把权力下放呢?正式《约法》就很合他的脾胃。被后世称为“袁氏家法”,而“国务卿”这个“全国第一”的幕僚职位当然由袁世凯中意的大哥徐世昌来准备任职。

徐世昌与袁世凯是多年的老兄弟,小站练兵的时候,徐不喜出风头,甘居幕后,袁又太爱招摇,军师遇明主,二人犹如黄金搭档。

远的不说,就大清退位那会儿,正是徐世昌制片,袁世凯导演,才有北洋将领集体通电吓唬隆裕太后孤儿寡母,共和得以顺利推进。

民国初建,袁世凯当了临时大总统,社会各界一致推举徐为总理,连同盟会孙中山、黄兴也致电拥护徐世昌。在孙黄看来,袁世凯阴鸷狡黠,只有沉稳踏实的徐世昌才能与之相善。

出人意外的是,外界呼声越高,徐世昌的推辞之意越坚决。有人分析是徐生性迂阔,受着大清的厚恩却倒戈转向民国,良心上过不去,只能托言因“国变忧愤”,暂避“一时之谤”,封山归隐情愿当遗臣,勉强能可算“不负皇恩”。

也许徐世昌精明着:国民党跟北洋军团彼此不对眼,新政府很可能崩盘,要是猴急去当个不甚明确的“总理”,没准就闹得里外不是人。

徐世昌究竟怎么想,不得而知。

但是他这步棋是走对了:民国首任“临时内阁”短短三个月,就在袁世凯与国民党两大势力的夹击下断了气。接着内阁割韭菜似的换了几茬总理,个个狼狈不堪。

待国民党发起的“二次革命”被扑灭,袁世凯平定全国后,情势又不一样了。袁特意设了“国务卿”这个职位,对徐拍了份电报,内容可用几个字概括:大哥,来,咱继续合作。

袁世凯为何急着要请徐世昌出山呢,还有着深刻的社会原因:尽管国民党被打垮,但是孙中山提倡的自由、平等、民主等理念已经蔓延开来。老袁违背《临时约法》,践踏共和,很难钳住万民之口。即便北洋军能杀人,却无法诛心,袁世凯需要理论型的军师,以高屋建瓴的姿态引导民众,将沸腾的民意合理疏导,而徐世昌饱读诗书学富五车,又有北洋总军师的经验,自然是不二人选了。

徐世昌曾表态不仕民国,一时半会拉不下面子,袁世凯就跟大哥码齐了台阶:先是派徐的门生王揖唐(后来当了大汉奸)上门苦苦哀求“请先生为天下苍生着想”;接着外交总长孙宝琦、陆军总长段祺瑞齐齐上阵“国家如此不堪,您要不出山,袁总统寸步难行啊!”“北洋有如此成就,完全归功于您的指导!”等等。

结局只可能有一个,徐勉为其难:“干呢,我确实不能干,也不愿干;不干呢,又觉得不好意思,没帮老朋友的忙;暂时过渡看看吧,可是民国的俸禄,我是绝对不会领的……”

在决意启程赴京时,徐世昌的弟弟徐世光哭着劝:“清室于兄长可谓皇恩浩荡?前年兄长还亲口说过不忘清室,言犹在耳,忠岂忘心?议和之际,你曲从袁谋,已为人所议;今再为袁效力,将有何面目见先帝于地下?”徐世昌很尴尬:“我尽量为国为民做点事情,到时候先帝应该能体谅我的……”

徐世昌很是挣扎了一番,他有着传统读书人的精英意识,鉴于时局动荡黎民混沌,自觉有必要出山“为天下尽自己的责任”。一旦有了用武之地,只要施展才能,为国谋利,博取贤名,也算能抵“不忠”了。

袁世凯很照顾大哥的情绪,徐刚到北京,袁就以私人身份送了一幢豪华办公楼,并让手下人全部称徐为“相国”;并吩咐政务堂所有官员,凡有人要见相国,必须先通报,非相国传请,不得打扰;至于每月薪水,袁调总统府“交际费”按时送上——这笔钱属于兄弟私人所赠送,不算是“民国俸禄”。

废”国务院“改设“政事堂“后,政事堂这个“超级幕僚团”在徐世昌的领导下,很快构建了全套人马,杨士琦为“左丞”、钱能训为“右丞”,听起来跟清朝的官职差不多;另有法制局、印铸局等等,谁也不清楚这些机构究竟具体做啥实事,总而言之,做好幕僚本分,“协助总统”就够了。

“国务卿”徐世昌登台之后,便开始推行“复古”。他给袁出主意:欲为民众“改造思想”,必须恢复老祖宗的那套,尊孔复礼。

袁世凯深表赞成,于是徐世昌的第一道命令就是让全国文官呈送履历时,要加上前清官阶——没有?那还真不好意思跟人家打招呼。

第二道命令,是把各省民政厅长改称“巡按使”。提倡“做好事,说好话,睡好觉,不长疮”等基本做人准则,很受百姓欢迎。

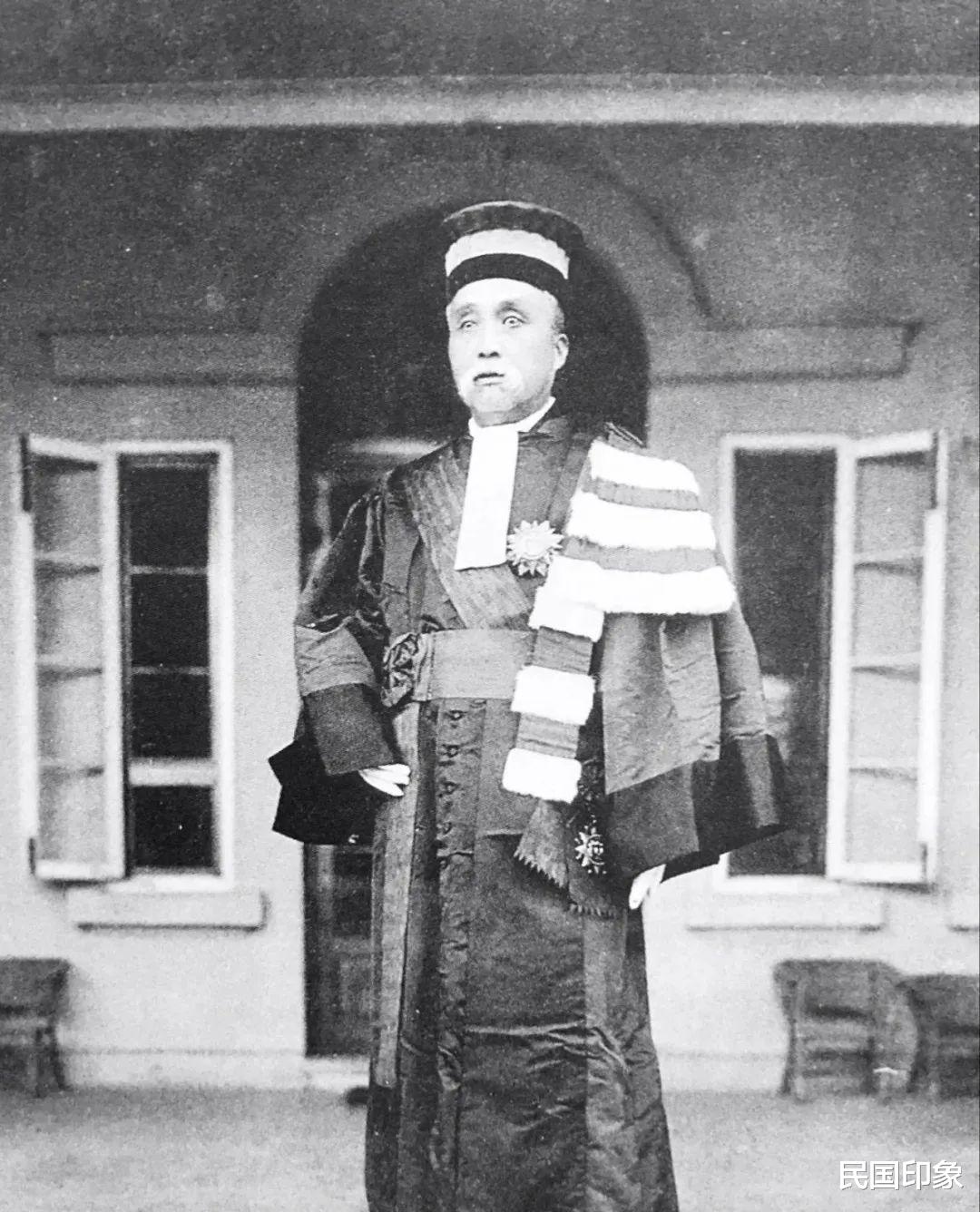

待全国掀起“复古热潮”的时候,徐世昌还干了件大事,这年端午节,他以大清“太傅”的身份,穿着清廷的官服,参加了小小清宫的“端午赐宴”。

此举引得全国大哗,有人在租界报纸上讽刺袁世凯和徐世昌哥俩玩“复古风”,但遗老遗少们对袁、徐二人却是赞誉有加。其实袁世凯怀着心思:复古,是为自己称帝铺路。

徐世昌对自己策划的“复古”运动很欣慰,起码能让老百姓安安分分过日子,别在想着“民主”“自由”之类的鬼话。袁世凯也是很满意:光靠打打杀杀是不行的,还是大哥有办法,一出山就能把老百姓的思想给“纠正”过来!

徐世昌的初衷是将儒家的“君臣尊卑”打造成“主流思想”,引导人民各安其命,不想袁世凯却起了他心,二人逐渐产生分歧。而杨度由此坐上了直升飞机,与袁日趋亲密,袁甚至称杨度为“旷世逸才。”

老袁有了新宠,徐世昌这“国务卿”便遭到冷遇,可见兄弟间的感情也经不过权力的考验。

翰林当幕僚

提到徐世昌跟袁世凯的关系,属于三大铁——一起扛过枪,一起下过岗,一起分过赃。

徐世昌,号:菊人,从小在母亲的严厉教育下,勤勉内敛,苦学精进,“学成本领效命明主,为苍生谋福”。17岁的时候,徐世昌跟着叔祖充县衙文案,做了小幕僚。因其精明能干,几年后又被某知府聘走。

24岁时,徐世昌在淮宁治理文牍,遇到了20岁的袁世凯,两人言谈甚欢。袁见徐“青衣敝履,虽边幅不修却神采飞扬”,谈吐间显露出满腹经纶,不由赞道:“菊人,真妙才也!”有意与其结为兄弟。

当年的徐世昌根本没想到自己一生将会与眼前这河南小胖子牵扯不清,纯粹处于意气才与之结拜。两人烧了黄表拜了老天,袁世凯便问大哥有何打算,徐世昌说自己想去南京考科举,尚在筹集路费。

袁世凯笑笑“这有何难”,立即送上白银200两,是年,二人同时中举。袁世凯接着入伍随军去了朝鲜,徐世昌依旧苦读,4年后又中了进士,随后进入了翰林院。

清朝的翰林官品虽低,却等同于皇帝的秘书,往往被视为清贵之选,调个封疆大吏简直玩儿一般。可惜徐世昌做人谨慎,不善表达,熬了将近10年也没捞到丝毫好处,朝中同僚大多外放升官发财换老婆,他却被人讥笑为“黑翰林”。

徐世昌黑着的时候,回国后的袁世凯攀上了庆亲王义劻的门路,慢慢红了,从直隶按察使升为兵部侍郎。1895年,清廷命袁世凯赴天津小站督练新军。在这个历史性的时候,徐世昌主动向朝廷凑请随袁外派。

翰林的地位可是相当尊贵,即便是穷点,也属于高级知识分子。徐世昌居然愿意去军营谋事,跟“丘八”混在一起,无异于自降身价。

满朝文武都觉得徐世昌脑袋进水了,徐却在心里默默祈祷:既然仕途不顺,不如赌一把,如果袁世凯是支官场潜力股,咱就赚翻了。

对袁世凯而言,他当时尚未发迹,有一个翰林来当秘书,对提高身价无疑有莫大的好处。也极力邀请徐大哥到军中。

兄弟同心,其利断金。朝廷很满意这小哥俩的表现,勉励他们“好好干”。

在天津小站的时候,徐世昌总揽全军文案,正式职务是“文案总办”,人称“徐师爷”。袁世凯对他言听计从,任何场合见面都以大哥称之。血气方刚的士兵们对“翰林”存在着与生俱来的景仰,均当徐是恩师。他也时不时与中下层士兵交心谈心,深得官兵拥护。

如果说北洋新军中袁世凯是军长,那么徐世昌就是政委,两人文武相得益彰。

徐世昌还参与了两件大事,直接影响了袁世凯的人生。

第一件事,动用三寸不烂之舌救了袁世凯。

袁世凯略显刚愎,某次因克扣年饷、诛杀无辜被人告发。军机大臣荣禄负责查办此案,这荣禄心狠手辣,对汉人一直心怀戒备,捞到机会就准备对小袁下黑手。幸好徐世昌在中央呆了十年,各方面口碑都不错。他不知找了多少人说情,总算劝得荣禄放了袁世凯一马。袁得以“乞恩姑从免议”,对徐感恩不尽。

另一件事,便涉及到谭嗣同之死。

戊戌变法的时候,谭嗣同夜见袁世凯,要袁“诛荣禄如诛狗。袁世凯一世枭雄,早看出了朝廷的弊端,知道变法图强是唯一出路,故而与梁启超、谭嗣同走得很近。但“军师”大哥徐世昌比他冷静得多,指出当前主要矛盾不是变法的问题,是帝后两派争权!一着不慎,很可能便人头落地!

在义与利的选择上,袁世凯思量再三,当夜便向荣禄告密,结果光绪帝被囚禁,戊戌六君子魂断法场。

换个角度思考,如果徐世昌极力怂恿袁世凯支持新党,历史是否会呈现另一副画卷?当然不会,当时袁世凯羽翼未丰,实力根本无法与后党抗衡,贸然一击,只可能是玉石俱焚!

在大哥的指导下,袁世凯平步青云,一直干到直隶总督兼军机大臣,相当于中央军区司令兼国防部部长。

袁发达之后也大力推荐徐世昌,徐政绩卓越,清廷一再封赏,但他处事谨慎,既办新政,也不疏远旧派,他年轻时就当过师爷,知道官场的潜规则:做出成绩是必须的,太嚣张会死得很快。尽管他在东北是一手遮天,到京城对朝中各位王爷却是毕恭毕敬,“炭敬”“冰敬”(地方大员给中枢权贵奉上的防暑费和烤火费)相当丰厚,满朝都知道徐世昌是一只“水晶狐狸”。

光绪帝和慈禧相继去世后,满族亲贵排挤袁世凯,老袁被卸下兵权,回老家“养苛”。徐世昌为避嫌,主动请辞。他本就跟袁世凯是一体的,可谓荣辱与共,与其让朝廷怀疑,不如以退为进。徐世昌的谦卑让清廷权贵很满意,爱新觉罗家族认为徐忠心可鉴,不仅没降他的职,反而升他担任“皇族内阁”协理大臣。协理大臣的地位相当于副总理,仅有两个汉人,足见徐之受器重的程度。

武昌起义后,北洋军不听调遣,袁世凯托徐世昌多多美言,徐便极力“助袁出山”。

当初一起到天津小站练兵,二人“一起扛枪”;袁被逼下台时徐请辞,可谓“一起下岗”;此次二人再度联手,那就没这么简单了,一定要“分赃”。

袁世凯耐不住寂寞,不断像徐世昌打探消息,徐世昌深谙中庸之道,建议:“兄弟你先别急,等湖北先乱一阵,借以增加己方的筹码。要是你忙着出山,朝廷便会起疑心!”

经过大哥的点拨,袁世凯恍然大悟,对外声称“足疾未愈”,扮起了影帝。

清廷权贵被革命党闹得心惊胆战,认为唯一能放心的便是徐世昌了,随即加封徐为“太傅太保”,并委派徐微服探访袁世凯,摸底。

接下来的戏就很好演了,袁唱黑脸,提出“六大条件”,让清廷退位、南北和谈等等,徐唱红脸,建议清廷退位,走向共和。

1912年大清王朝正式退出历史舞台,但清廷权贵们大多恨袁世凯养敌自重,亏得徐世昌多方说和:共和是大势所趋,与其让乱党当权,不如交给旧人,到时每年敬奉朝廷的薪金也好说。

袁世凯出山、逼宫、掌权三部曲,导演都是徐世昌。清廷退位次日,徐世昌就宣称隐居,自言“老朽无能,对不起朝廷”。其所作所为,完全符合儒家之标准“民为重,社稷次之,君为轻。”

有人说徐世昌可以自己出头做民国大总统,凭他的作风和人品,也不会出现复辟。徐世昌却有着自己独特的哲学:如果由自己领衔逼退清帝,是为不忠;抛却义弟袁世凯,是为不义;不忠不义,如何使天下读书人心服?

将袁世凯推到了最高位置,徐世昌却退到镁光灯后。直到三年后,袁世凯彻底剪除了政敌,徐世昌方出任北洋政府国务卿,只是此刻的袁世凯已野心膨胀,铁了心想当皇帝,大哥的话已经听不进去了。

导演“帝王戏”

袁世凯心中已不在以民意为重,只想经营他的“家天下”,徐世昌异常失望,一直冷眼旁观也不表态,还在日记中大发牢骚:“人各有志,志在仙佛之乡者多,则国弱;志为圣贤之人多,则国治;志为帝王之人多,则国乱。”

1915年10月,袁世凯正式“登机”,徐世昌称病请假在家。袁也不好意思让大哥“参拜”自己,取消了其国务卿的官职,特封他与张謇、赵尔巽、李经羲为“嵩山四友”,仿汉高祖时的“嵩山四皓”,上朝赐座,每月送钱。

徐世昌一直不表态,既不推辞,也不感谢。直到蔡锷从云南起兵护国,徐才对老友杨士琦微笑着说:“我早就知道,杨度这样做行不通!”杨士琦愕然:“几个月来,这才见您破颜一笑。”徐悠悠道:“项城冥顽,哪里听得进我之劝解啊!他不听我的话,肯定得吃亏!”

杨士琦很奇怪:“那不一定,您当初要是极力阻止他,凭您的威望,也不至于闹到现在这地步。”

“何必闹分裂呢?都是老兄弟。”徐世昌叹了口气,“他当我是军师,我就认真为他参谋,他重用杨度这群人,我不吭声就是了!”

徐天生就是个幕僚,“为明主尽忠”的思想一直缠绕在他身上,如果政见不同,就独善其身吧。

袁世凯皇帝梦破后,为了维系北洋团结,徐世昌想出了一个超级怪异的方案:不如还政于清室,袁退居“总理大臣”,行“君主立宪制”!

已经退位的清廷太后却吓了一跳,拖人带话:“请徐太傅别再折腾我们孤儿寡母了,前些年他跟袁项城玩了咱一把,现在又想把我们拿出来,架在火炉上烤啊!”

时过境迁,徐世昌自惭不能为老友出谋划策,推荐段祺瑞担任国务卿,挂职而去。

袁世凯又急又病,不久便一命呜呼。据说袁临终前召徐世昌托付身后事,大概意思是:大哥,我被一群小人忽悠了,才落得这么个下场。我就要走了,担心的只是几个老婆和一堆孩子,你帮我好好看着啊!

徐世昌无言,只是默默点头。

袁死后,北洋将领们全面分裂,众人便请“恩师”徐世昌主持大局。

徐世昌习惯在幕后,一不愿意出头,二不想分裂扩大,便提出了更古怪的解决方案:既然北洋对前副总统黎元洪不信任,那么不如暂时让溥仪继续当皇帝,然后以皇帝的名义恢复国会,召集议员选内阁。等到1918年新国会改选,再由国会决定国家政体,适时无论是立宪内阁制还是民主总统制均可讨论……

中国的事情,急不得,徐世昌认为只有皇室才能稳定北洋。

代皇帝执政

到了1918年民国第二届总统大选,冯国璋、段祺瑞相持不下,只得再请徐世昌出山。

从幕后要走到前台,徐世昌的心情很纠结,他到北京后没找北洋旧人,而且先请示早已退位的溥仪,“得其恩准”后才打算参选总统。

徐之举止让一些遗老热泪盈眶,但也有人讥讽:“以清太傅而仕民国,早已可见其人之无耻!”但徐世昌自认所作所为完全符合儒家典范,“奉君命当总统”,也许只有他这种新旧交加的奇怪人物能做得出。

徐世昌认为自己以幕僚的身份当上总统,是跟上古的周公一样,“代天子执政”而已,他上任后便主动上书溥仪:“臣徐世昌,受命担任民国总统……致力平息战火。”

溥仪被弄得莫名其妙,也相当感动,还写了道圣旨嘉奖。有了皇帝的指示,徐世昌便谋求南北和解,并拈出“偃武修文”四字昭示天下。徐世昌很懂政治,他从黎元洪和冯国璋身上看出了很多问题:黎本是合法总统,太懦弱导致被欺负;冯想以硬碰硬,结果跟段祺瑞两败俱伤。

为了实现全国和平,徐世昌就职15天便签署“和平令”,又在北京召集各省督军会商,在强大的人格感召之下,桀骜不驯的军阀们先后表示“服从总统”、“赞成和平”。

接着,徐世昌发布“停战令”,南北双方果真遵命停火和谈,他十分高兴:“和平统一的时机已到,机不可失,中国的安危在此一举了。”

但是和谈的基础十分薄弱,南北军阀均拥兵自重,互不相让。

也许徐世昌一直不习惯当主角,他忙碌之余总不忘向紫禁城的溥仪“请示”,甚至屡次暗示自己相做清廷的“太师”——民国总统居然怀念清朝封号,也真是滑天下之大稽。清廷躲在紫禁城自娱自乐玩君君臣臣,这徐世昌固执地当自己仍然是大清的一份子,只是替皇帝管事罢了。

溥仪被徐世昌的请示汇报弄得哭笑不得:您是当军师上瘾了吧,没个主子伺候着浑身不自在?

当然,话不能这么说,只能婉言谢绝:“总统阁下居民国极峰之位,不敢加以封号。”您老人家都是民国总统了,我这紫禁城的小皇帝还敢封您么?大家客气做戏就行了,别玩得太认真。

徐世昌很无奈,只得作罢。

南北谈不拢,北洋直皖之间的矛盾也越来越大,直奉入城后,徐世昌的总统当得更无趣,夹在吴佩孚、张作霖两大强者之间,想做点实事更难。

当总统,还真不如做幕僚,徐世昌在夜深人静的时候,总会冒出这样的想法。

徐世昌深知这些北洋后起之秀已经不需要自己充门面了,他劳累大半辈子,从建军的那刻起就一心扑在北洋身上,可叹风流均被雨打风吹去……

6月,徐世昌通电离职,三年半的总统生涯虽然很憋屈,但他对人文思想的普及却做了很大贡献,他在天津成立了第一家官办图书馆——直隶图书馆,还捐赠了大量图书;还与法国汉学家伯希和等接触,以每年两万法郎之数在巴黎大学创办了中国学院,宣传中国文化;他的诗词、书画别具一格;更有意思的是,他撰写了一本《欧战后之中国》的书,获得巴黎大学名誉文学博士的学位,以总统而成为文学博士,当时只有美国的威尔逊和徐世昌两人。

不坠青云志

徐世昌晚年一直寓居天津,写字赋诗,倒也怡然自乐。

1937年“七七”事变发生,日本人注意到了这位北洋元老,时不时派人登门劝诱。他严正拒绝道:“我年岁已高,精力不济,决不再有出山之想!”

金梁语气一变:“我们来这里不是为别的,而是为了老师的晚节。”

徐世昌气愤已极,双唇颤抖,厉声说道:“你们知道什么是晚节?贪于个人一时利益,出卖国家民族,违背天理良心,这算是晚节吗?”说罢拂袖上楼。

此后,日本人也不再打他的主意了。

1938年春,徐世昌患膀胱炎,医生建议到北京治疗,他怕被日本人劫持,坚持不去,不久病逝,终年85岁。

从穷幕僚而到大总统,徐世昌一生可谓充满传奇,在每个历史的关口,他都有机会站到前台,可是他全放弃了。

既做过清朝总督,又当过民国总统的人,只有袁世凯和徐世昌,两人身后的名声差别甚大:袁世凯之是是非非被后人不断提起,徐世昌的身影却日趋模糊。

的确,徐世昌并不是一个好的元首,他只是个标准的幕僚,能辅助名主,却不堪独当一面。他不是革命家,也不是精神支柱,为世人称道的是其学识广博、坚持和平。最值得后世推崇是他当总统的三年时光,虽然他本人在北洋各系的夹缝中委曲求全,国民党也不承认其合法性——就在这段时候,中国的民族工业蓬勃发展,思想言论高度自由,报纸杂志言论大胆,五四运动没有遭到残酷镇压,共产主义得以兴起……纷乱的北洋,因有徐世昌这位特殊的“幕僚总统”,还能泛起几分暖意。