全文共1383字,阅读时间3分钟

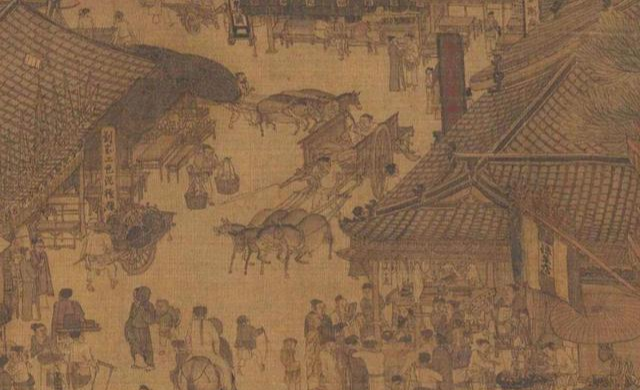

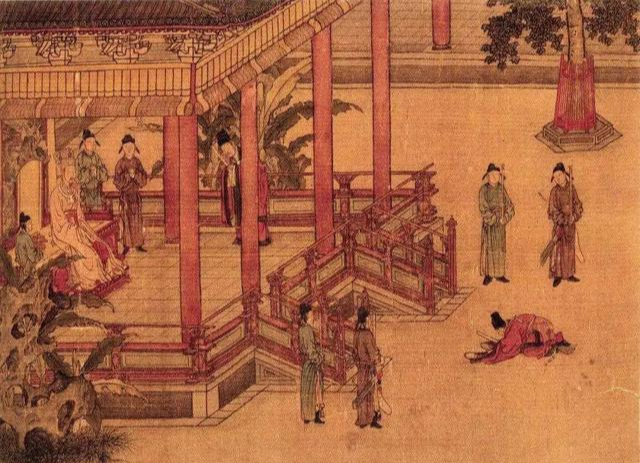

在中国悠久的历史长河中,每位统治者皆怀揣着为国家与民众谋福祉的宏愿。在这样的愿景驱使下,几乎每位君主都在贤臣的辅佐下,颁布了一系列卓有成效的政治策略与改革措施。

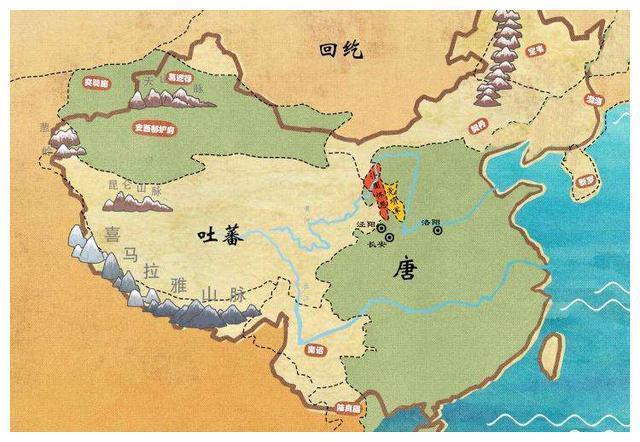

唐朝,这个延续了289年的辉煌王朝,与周边众多少数民族国家建立了既亲密又友好的外交关系。然而,自安史之乱爆发后,唐朝的国力逐渐式微,甚至遭受重创。在此背景之下,北方的游牧民族趁机挑衅,唐朝与这些民族之间的关系骤然降至冰点。

一、南诏国与唐朝的纠葛

公元八世纪,位于中国南方的云南地区,一个名为南诏国的古代王国悄然兴起。

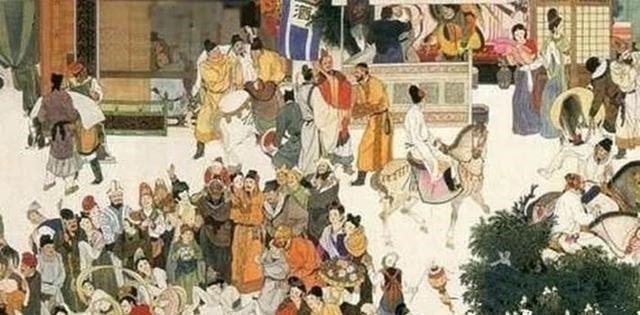

唐朝建立之初,南诏国虽偶有侵扰之意,但面对唐朝统治者的勤勉治国与国力的快速崛起,其军队屡战屡败。于是,南诏国转而寻求和平共处之道,主动向唐朝示好,两国关系因此日益紧密,民族间的交流与碰撞也愈发频繁。

南诏国的崛起,与唐朝的支持密不可分。早期,南诏国因军力薄弱,饱受吐蕃侵扰,为求自保,不得不向吐蕃示弱。然而,这种表面的友好背后,实则隐藏着南诏国对吐蕃的深深忌惮与无奈屈服。

二、南诏国与吐蕃的较量

为求自保,南诏国统治者甚至采用了吐蕃的年号“赞普钟”,以示臣服。然而,随着吐蕃野心的膨胀,终于触怒了唐朝。唐朝随即派遣大军镇压吐蕃,南诏国趁机摆脱吐蕃控制,转而依附唐朝,获得了诸多好处。

然而,失去唐朝支持的南诏国,在面对自然灾害等不可控因素时显得力不从心,最终只能以悲剧收场。

年号背后的深意

尽管南诏国的统治者试图通过年号来表达对唐朝的臣服与敬意,但少数民族的骄傲与不羁使得他们无法完全放弃自己的立场与利益。这种矛盾与挣扎在南诏国的年号中得到了淋漓尽致的体现。

综上所述,南诏国与唐朝、吐蕃之间的复杂关系不仅反映了古代中国边疆地区的政治格局与民族互动还深刻揭示了年号这一独特文化符号背后所承载的历史信息与民族情感。《唐书》等历史文献为我们提供了宝贵的资料与视角让我们得以窥见那段波澜壮阔的历史画卷。