摆摊5年,

我终于摸到了财富的密码

“‘北漂’已经过时了,‘景漂’才是一种时尚。”

某种程度上,这话不假。近些年,陶瓷业赖以生存的原料“高岭土”即将开采殆尽,辉煌千年的景德镇被列为资源枯竭型城市,然而这并未阻碍人们来此“摆地摊”的步伐。

2019年的景德镇,开窑后,一群年轻人在研究烧坏的瓷器

以下是90后“景漂”王飞的故事。

一

去景德镇淘金

只要是个瓷片就不愁卖

“来景德镇做陶瓷,一个月能赚七八万。”这个传说是王飞在上大学时听说的。

当时他还在河北大学雕塑系念大三,学校组织去景德镇游学期间,他听到了不少外地人在景德镇创业、赚得盆满钵满的故事。

在景德镇的街头,一尊财神正被运往公共窑

这并非全是杜撰。

2010年前后,景德镇逐渐形成了生机勃勃的市集文化。市场十分疯狂,各种和陶瓷相关的器皿、首饰、小工艺品大受欢迎——据老“景漂”们说,几乎到了一种“只要是个瓷片就不愁卖不出去”的地步。

拉一框瓷器,摆一上午摊儿,再鼓鼓囊囊地装一袋钞票回家是常事。不少人因此发家致富,在景德镇买房、买车、办工厂、开实体门店,从此过上中产生活。

关键是,来景德镇做生意几乎没有门槛,只要做出像样的东西,就可以在雕塑瓷厂、陶艺街和国贸支个摊位摆卖。买主多半是来自全国各地的中间商,他们从景德镇批发工艺品,再转手卖给实体门店和网店。

专门批发陶瓷包装盒的小商店

“想淘金可以来景德镇试试”,这样的想法印在了王飞的脑海中。2014年,毕业证还没到手,他便火急火燎地加入了“景漂”大军。

尽管这不是头一回来景德镇了,但只身一人闯荡这座五线小城时,王飞却发现一切都很陌生:市场是陌生的,人际关系是陌生的,陶瓷该怎么做,他更是浑然不知。

景德镇火车站,是景漂们的第一站

2015年初夏,王飞来到景德镇,一出站便直奔景德镇陶瓷大学。学校位于城郊湘湖,听说附近有很多廉价的农民房。

公交穿过陶艺街时,一排排装潢精致的陶瓷店映入眼帘。尔后,路面开始变得坑坑洼洼,热浪和扬尘逐渐取代了漂亮的陶瓷店。湘湖快要到了——大大小小的电窑、气窑、柴窑隐没其中,源源不断地释放着800度到1400度的高温,燥热混合着湿气,将人裹得密不透风。

景德镇街市上,运往各个公共窑的煤气随处可见

王飞在附近租下一间农民房,月租300元。接下来他还需要找一个拉坯师傅。

拜师学拉坯是景德镇的传统。本地学徒大多从初中毕业干起,家境贫寒的人甚至九年义务教育都没念完就出来学艺了。在传统制瓷行当里,只要掌握好拉坯、利坯、绘画中的任一环节,这辈子就不愁吃穿。

过去出师要8年,否则“教会徒弟饿死师傅”;现在只要3年,但也难熬,除了帮师傅揉泥、搬货之外,还要做饭、料理各种分外事。当学徒是没工钱的,顶多包食宿。

在唐家坞,一个年轻学徒在晾晒坯

可王飞连这3年时间都没有,他已经大学毕业,家里正盼着他赚钱养家。

虽然对制瓷一窍不通,但王飞的目标很明确——在众多日用器皿中,茶器类产品需求量大、定价高,专攻这个错不了。

想做好茶器,首先得把器型做漂亮,也就是要精通拉坯;而想学拉坯,就必须当学徒。

景德镇一处典型的公共窑

一个星期后,王飞终于找到了一个愿意包午饭的师傅。

师傅的作坊位于唐家坞,一座典型的城中村。村里各式各样的私建房几乎容纳了所有和陶瓷相关的一切:拉坯的、利坯的、做模种的、烧公共窑的或是吹釉的。因为地理位置优越,房租低廉,不少景漂都把工作室租在这里。

但唐家坞距离他的住所足有8公里。为了省钱,他花100块买了辆二手单车,专门用来通勤。

唐家坞街头

陶瓷作坊无时无刻地制造灰尘,在闷热的夏季,王飞每天骑车穿梭在尘土飞扬的景德镇;揉泥、拉坯是不折不扣的体力活,汗水常常顺着额头滴进眼睛,却腾不出手去擦。

但他还算幸运,只打了1个月的杂,师傅就让他上手拉坯了。只是师傅对技艺还有所保留,那阵子王飞怎么练重心都不稳,而师傅的回答永远是:“要多练,没有秘诀。”

点火后的公共窑

3个月过去,王飞的拉坯手艺几乎没长进,带来的2000块钱马上要见底了,他只好重操旧业——拿出在雕塑系学的手艺,承接做模种的业务。

为了打开市场,王飞跑到陶大附近四处贴小广告,这里艺术生多,他能零零星星接到些单子。但他没有场地,只能厚着脸皮,在师傅的作坊里通宵赶工。

一次,师傅大清早到了作坊,撞见王飞在做私单,得知他一宿没回后有点不乐意了:“下回别这样了,太浪费电了。”

一个学徒在学习拉坯

王飞明白,在师傅这呆下去不是办法——做模种的订单压根解决不了燃眉之急——交完房租后,他连吃饭都成问题。更不巧的是,那辆破烂自行车也坏了,他只能每天徒步去唐家坞。

在炎热的夏季,每天步行16公里,其中的劳累可想而知。

二

在地摊儿上交的朋友

最后还是坑了我

在弹尽粮绝之际,王飞遇到了一个老乡,俩人都读的雕塑专业,一见如故。

听老乡说,自己在当地艺考培训机构上班,一个月能挣9000块,不着急做陶瓷。认识没几天,走投无路的王飞就厚着脸皮找他借了300块,没想到对方不仅慷慨解囊,还向他传授了不少生意经:比如想赚钱要从摆摊开始,等人脉积累起来,自己开了店,日子就好过了;最好先去陶艺街练练摊,那里不收摊位费,占地儿就行。

陶艺街就这样成了王飞摆摊生涯的第一站。

王飞出摊

陶艺街的名气仰仗于上面密密麻麻的陶瓷店,它们的主人大多是站稳了脚跟的老“景漂”。

每当夜色降临,陶瓷店背后的街市上便呈现出另一幅景象——街道两旁堆满了各式小玩意儿:传统的青花粉彩、以碎瓷片为主的古玩、各类现代风格的瓷器,甚至是和陶瓷没啥关系的小饰品……

摊主们的来历也五花八门,有像王飞这样稚气未脱的学生,也不乏以陶瓷为业的本地人,他们都心照不宣地遵循着一个规则——只要每天坚持在同一位置摆摊,那么这块地就是你的了,倘若你占了老摊主的位置,对方还有权赶走你。

王飞做的捏雕(右)

初到陶艺街,王飞还不会拉坯,卖的也还是雕塑系教的小捏雕,或是从国贸市场批来的小摆件。

每晚六七点钟,胡乱地扒上几口饭后,他就急急忙忙赶往陶艺街占地儿,久而久之,便有了自己的小据点,建立起了在景德镇的第一批人脉。

只不过王飞不确定,最初在地摊儿上结识“朋友”是好事还是坏事。

摆摊现场

一天,隔壁摊位的小伙子看上了王飞的捏雕,主动来找他聊天。

小伙儿叫杰哥,父母都在景德镇,听说王飞是雕塑专业出身,便热情地介绍他去自己的平台“做项目”——承接陶瓷礼品的开发和制作。

杰哥开的条件很诱人:包食宿,给基本工资,且每月都会涨,还能拿提成。

彼时王飞正为钱发愁,毫不犹豫就答应了下来,更何况杰哥说,这家公司是个“大平台”,不仅发展空间大,还能让自己搞搞创作,可谓一举两得。

工作中的王飞

就这样,他拿着800块的基本工资加入了新团队,白天上班、夜晚摆摊,收摊回来还经常要加班,睡眠不足6小时是常态。

但几个月过去了,说好会上调的工资分文未涨,提成更是一分没有。每次去问,杰哥都是一个说辞:东西没卖出去,没有提成。

仗着自己年长,他总是把苦差事交给王飞,让他顶着毒辣的太阳去各个作坊打听行情和报价,却又常常没有后续。

一次,杰哥终于接下一个项目,并说好事成后和王飞七三分成。结果王飞把东西设计出来后,杰哥再次以没人买为由,拒绝给钱。

后来王飞才知道,在景德镇做生意,这种事儿太常见了。

这里鱼龙混杂,虽然开放、门槛低,有时却也蛮不讲理,遇上一两个不守信的合伙人,不过是景德镇给景漂们上的第一课。

三

景漂

都是没钱才来漂

正当王飞的工资迟迟不见涨时,他的女友小周从一所美术师范大学毕业了。

原本小周打算和王飞回河北老家发展,做一个体制内的美术老师,为此她还专门考了教师资格证。

但王飞却认为老家环境闭塞、没发展——小周的专业是国画,如果能来景德镇当画工,只要技术过硬,收入一定比在老家当老师高。

在景德镇,写字的老师傅收入颇丰

架不住王飞的劝说,2015年6月,小周也来到了景德镇。

头几天,王飞兴致勃勃地带她四处看陶瓷。陶艺街、三宝、国贸、陶瓷博物馆……玲琅满目的瓷器让小周意识到景德镇的广阔。

但到了找工作时却处处碰壁——应聘画工时,小周被作坊里的本地画工一阵奚落,嘲笑她什么都不懂。

巷子里,给瓷器写字的作坊

事实上,在瓷上和在纸上画画完全是两码事,前者的造型比例要根据器型灵活调整,非常考验画工的功力;更重要的是,素胎上的色料会在烧窑后发生很大的变化,没有师傅教,是不大可能学会的。

市面上的青花课程动辄要五六千块学费,小周不敢找家里要,怕一打电话,家人就要她回去。

但王飞是铁了心要在这里发展。在朋友的建议下,他大着胆子跟家里要了1万块,租了商铺做画室,让小周打理。这样既解决了她的工作问题,又能拓展俩人的事业版图,一举两得。

大学生创业园内的一处标语:“立志照亮人生,创业改变命运”

原本,小周以为景德镇艺术氛围浓厚,当地人应该很重视美术教育。

直到后来才知道,很多本地人打心底里瞧不起学美术的。学校里的老师也会告诉学生:“书读不好就去学画画吧。”

家长不重视,收费自然上不去,招生也成问题。小周听不懂景德镇话,只好硬着头皮在校门口发传单,换着花样推出折扣和服务,甚至还做起了“晚托”业务。但熬了两三个月,招来的学生依旧寥寥。等这批学生一结课,扛不住亏损的小周就把画室关掉了。

俩人的希望,又重新回到王飞的陶瓷生意上。

王飞工作室一角

离开师傅后,王飞仍不忘摸索陶瓷技艺。尽管画室亏了钱,他仍然咬咬牙买了一台拉坯机,从最简单的杯子做起。

为了练习拉坯,他不知道废了多少泥料,偶尔做出几个像样的杯子,就满怀期待地拉去市集上卖。

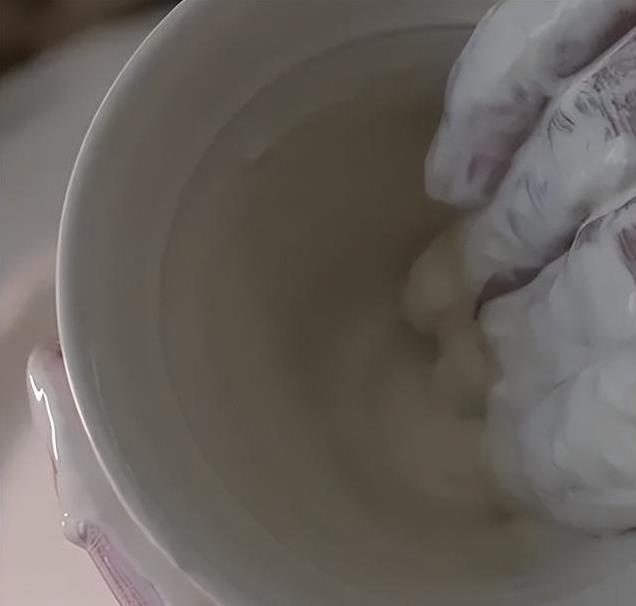

敲碎烧坏的瓷器,是景漂们的日常

不大的摊位俨然成了一个杂货摊,除了一小部分自己烧的杯子、捏雕之外,还有一大堆批发来的陶瓷小饰品。这些花花绿绿的小玩意,反倒更能引来路人驻足翻动。

对于自己的作品,王飞往往没有价格下限。一个原本定价120元的捏雕被买家压价:“50元卖不?”王飞立刻拍桌子说:“50就50,成交!”

王飞做的陶壶

然而,无论是杯子还是捏雕,都没能带来持续的订单,事实上,从王飞刚来的2014年起,“是个瓷片就不愁卖”的陶瓷市场已经开始转冷。

为了生存,他每天扛着沉重的瓷器辗转于各大露天市集,酷热、蚊虫、寒冬、雨雪早已逐一体会,但他深知,自己没有更好的选择——父母都是农民,没什么积蓄,也帮不上忙,如果不来景德镇,他也许会跟随师兄辗转于各地的游乐园做大型雕塑,那也是不折不扣的体力活儿。

王飞的背影

“景漂,都是没钱的人才来这里漂。稍微有钱的人,谁呆在景德镇?你看陶大的那些学生,几乎都是一毕业就跑了。”

回看这几年,王飞不止一次这样感慨。

四

在景德镇苦熬

究竟图个什么

为了减少开支,王飞和小周把每月的开销严格控制在1000块以内,不敢买空调、冰箱、洗衣机,连水果也舍不得吃。景德镇的天气湿热,很长一段时间里,小周都饱受口腔溃疡的折磨。

2015年秋天,俩人快过不下去了,约定再撑1个月,不行就回家。

小周没有异议。打从一开始,她就对创业没有太大热情。比起到处碰壁,她更喜欢安逸有序的生活,留到现在,多半是被王飞的努力打动,她不忍放弃这份感情。

小周在出租屋里做饭

所幸,转机出现了。

小周认识了一位开陶瓷店的阿姨。阿姨看她有难处,给她介绍了个1万块钱的影青瓷订单(影青瓷是北宋年间景德镇独创的瓷器风格,青白淡雅,几年前在景德镇又一次流行),一来是因为他们收费比成熟作坊低,二来这单子已经有半成品了,不用拉坯,只要上釉、烧制,活儿简单,阿姨觉得小两口能搞定。

王飞却有点怵:他不会吹釉,不会烧窑,更没接触过影青瓷,这活儿他不敢接。

吹釉是明、清时期一种陶瓷施釉技法。图为吹釉台

几次劝说无果,向来不说难听话的小周也急了,故意刺激王飞说:“你来景德镇快两年了,连这么简单的上釉、烧窑都不会,你好意思吗?”

这话果然戳中了王飞,两人硬着头皮接了下来——不会吹釉,就请吹釉师傅来工作3天,他俩站在旁边偷偷学,学会以后,剩下的自己吹;担心烧窑失败,就和朋友打听哪儿的窑气氛比较稳定。

烧窑的不确定性因素很多,景德镇里很多人都有拜窑神的习惯

装窑的那天下午,为了防止瑕疵,俩人在公共窑前逐个检查素坯,一直从下午5点检查到晚上10点。

在景德镇,这是一种打扰公共窑师傅做生意的行为,但他们只能厚着脸皮耗下去。

一窑烧下来,虽然称不上完美,但总算是顺利交货了。1万块的单子,撇去成本和阿姨的介绍费,两人挣了小5千,有了继续漂下去的希望。

这回,王飞对制作茶器的整个流程有了概念,他决定将业务向茶壶转移。

一有空,他就去各个市集闲逛,琢磨别人的器型,回去后凭感觉摸索。出来的东西有好有坏,整窑整窑的废品也不足为奇。

渐渐掌握了拉坯的技巧后,他又开始为上釉苦手。不过当时市场上正流行一种朴拙的陶艺风茶壶,用陶泥烧成,不需要上釉就能卖,王飞于是开始琢磨这类器型。

搬运瓷器的工人

那段时间,王飞负责拉坯,小周帮他接壶把、壶嘴。

壶嘴容易裂,壶把容易断,遇到问题,俩人就想方设法请教朋友。请教朋友相当于请教同行,有人愿意,也有人回避。每当朋友教会了他们一个技巧,小周便立马张罗着请对方吃饭。

从那时候开始,二人有了明确的分工:王飞负责制作、销售,小周负责打下手,处理人情世故。

尽管技艺算不上好,但王飞做的陶壶拙里拙气,非常风格化,竟意外地好卖。一周烧下来的成品,半个月就能卖完。

东西卖出去了,俩人劲头更足了,他们开始去明清园等收费摊位摆摊,慢慢积累起了一批有意长期合作的客户。

唯独让人不甘心的是,做出来的陶壶老被朋友半开玩笑地调侃:“东西做成这样,在景德镇苦熬究竟图个什么?”

后来王飞的技艺逐渐精进,拉坯机、吹釉机和素烧窑也配齐了

事实上来景德镇这几年,王飞一直见缝插针,一逮到机会就削尖脑袋往里钻。景德镇的各个陶瓷创意市集他都不放过,每年一度的景德镇陶瓷技能大赛也从不缺席,连续5年,他都能捧个小奖回来。

对于自己的野心,王飞直言不讳:“你去追求名,名就会给你带来利。参加比赛,努努力,拿个‘省大师’‘国大师’的名号,干什么都方便了。就像农村人都爱当个小官,这个待遇好。”

职业技能大赛上,一位景漂的作品即将完成

2017年,真正的转机出现了。凭着一件红色陶壶,王飞申请到了“乐天市集”的准入(乐天市集是景德镇上名气最大、门槛最高的创意市集)。

“那天早上我第一个到,拿了两大箱陶壶。没摆多久就被一个深圳的老板看上了,他大概是很有钱,把我的东西一下子‘包摊’。我们算了一下,所有的东西一起卖了9800块,好像还创下了‘乐天’当时单笔最高纪录!”

从此,王飞的茶壶开始销往北上广深甚至台湾,生意越做越好。请工人、扩大生产规模之余,他又在2019年全国陶瓷职业技能大赛上,拿到了全国第7的好成绩,具备了申请“国大师”的资格。

打了几年下手后,小周也逐渐找到了方向。机缘巧合下,她认了一个年轻的本地画工做师傅,停滞了3年的青花课终于重启。

在“景漂”的第5年,俩人终于合力贷款买了一套二手房,去年年底回河北办了婚礼。

小周的作品,如今她也开始售卖自己绘制的瓷器

王飞的故事,我从2019年的夏天拍到了秋天。

从第一次见面起,我就感受到他身上的韧性,像一株顽强的野草,不放弃任何生存的缝隙;镜头前的他,也从不掩饰自己欲望和野心。本以为冷硬就是他立足的全部答案,直到有一次,“隐匿”在工作室角落的摄影机无意录下他与小周的日常对话。

那是10月的一个午后,阳光透过半拉子玻璃窗,斜斜地投在了工作室的走廊上。王飞做完最后一把壶,回到里屋喝起了茶。像往常一样,他向坐在桌前画画的小周简单交待了近期的工作,随口问道:你愁不?

小周低头答道:不愁。随即又扬起头,半开玩笑地说:我有你呢。

回想起那段时光,她印象最深刻的就是去公共窑烧窑。王飞骑着一辆电动三轮车,脚下踩着一块1.6米的长板,上面放满了茶壶坯;她坐在身后,也捧着满满一画板的坯。

闷热的酷暑,坑坑洼洼的景德镇,两个年轻人穿街而过,似乎身后扬起的一路灰尘,都与他们无关。