宋庆龄拒与孙中山合葬,直言:她伴我53年,我要和她葬在一起!

世人皆知宋庆龄是孙中山的夫人,是中国近代史上举足轻重的伟大女性。然而,在她生命的最后时刻,面对与丈夫合葬中山陵的提议,这位饱经沧桑的老人却坚定地摇了摇头。她指着身边一位老妇人说:"她陪伴了我53年,我要和她葬在一起。"这位老妇人是谁?为何能让宋庆龄做出如此重大的决定?这背后又有着怎样鲜为人知的故事?

一、孤独岁月中的知己之交

1927年的上海,正值国共分裂的动荡时期。宋庆龄在这座陌生的城市里,除了几位志同道合的朋友外,几乎与外界断绝了联系。一个偶然的机会,经由好友介绍,19岁的李燕娥走进了宋庆龄位于淮海路的寓所。

李燕娥来自广东中山,因不堪忍受家暴逃离家乡。当时的她,虽然不识字,但为人机敏。初到宋宅时,她小心翼翼地整理着各处物品,将宋庆龄的生活打理得井井有条。在那个年代,像李燕娥这样的女性,能够独立生活已经实属不易。

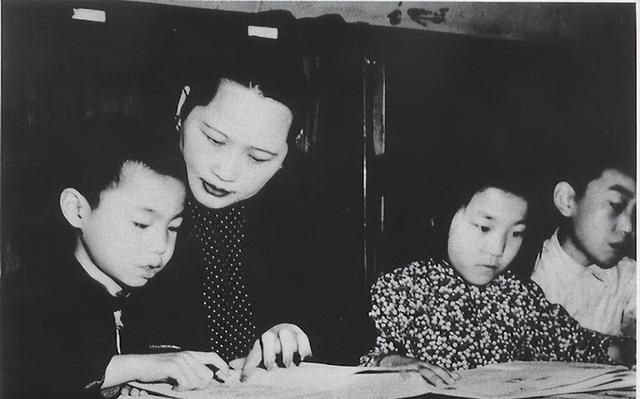

一开始,李燕娥只是负责整理房间、准备饭菜等基本家务。但随着时间推移,宋庆龄发现这位年轻的帮手不仅做事认真,更难得的是她对革命事业表现出浓厚的兴趣。在整理文件时,李燕娥总会细心地将重要文件分类保存,虽然她看不懂文字内容。

1928年春天,一场意外让两人的关系发生了质的转变。当时宋庆龄正在准备一份重要的英文文稿,突然遭遇了国民党特务的突击搜查。千钧一发之际,李燕娥以惊人的冷静将文件藏在了一个特务们绝对想不到的地方——她随身携带的针线包里。这一举动不仅保护了重要文件,更让宋庆龄看到了这个年轻女子的智慧与胆识。

从那以后,宋庆龄不再将李燕娥视为普通的帮佣,而是给予了特殊的信任。她让李燕娥参与接待进步人士,协助传递秘密信件。在那个特务遍布的年代,李燕娥成为了宋庆龄最可靠的助手之一。

两人的日常生活也渐渐打破了传统主仆关系的界限。宋庆龄经常与李燕娥同桌用餐,闲暇时向她讲述革命故事。她还特意请人教李燕娥认字,让这个出身农村的女子逐渐掌握了基本的读写能力。

1931年,"九一八事变"爆发后,上海局势日益紧张。李燕娥主动承担起了为宋庆龄物色安全住所的任务。她常常提前几天就去实地考察,确保安全后才会安排宋庆龄转移。在那段颠沛流离的岁月里,正是李燕娥的细心照料,让宋庆龄得以安然度过一次次危机。

随着时间推移,两人之间的感情越发深厚。在上海滩的风云变幻中,她们互相扶持,共同见证着这个时代的跌宕起伏。李燕娥不仅是宋庆龄的生活照料者,更成为了她事业上的得力助手,以及精神上的重要依托。

1935年,宋庆龄的母亲去世。在那段悲痛的日子里,李燕娥寸步不离地陪伴在旁。她以自己朴素的方式安慰着这位失去亲人的知识分子,用实际行动填补着宋庆龄内心的空缺。这一年,李燕娥在宋庆龄的邀请下,正式迁入其寓所常住,由此开启了两人长达数十年的相依相伴。

二、战火纷飞中的生死相守

抗日战争全面爆发后,上海的局势日益危急。1937年8月,日军开始轰炸上海,整个城市陷入一片混乱。在这危急时刻,李燕娥展现出了非凡的胆识与机智。她提前准备了多条撤离路线,并在宋庆龄住所的地下室设置了临时避难所,储存了充足的食物和必需品。

一天深夜,日军的轰炸机突然光顾了宋庆龄居住的区域。李燕娥立即带着宋庆龄躲进了事先准备好的地下室。在漫长的轰炸中,李燕娥始终守在宋庆龄身边,用自己的身体为她遮挡不时掉落的碎石。待轰炸结束后,李燕娥又立即组织了转移工作,将宋庆龄安全护送到了法租界的安全地带。

1938年初,形势进一步恶化。李燕娥得知日军特务正在秘密搜捕宋庆龄的消息后,立即联系了地下党的同志,策划了一次秘密转移行动。她让宋庆龄装扮成普通市民,自己则装作小贩,推着一辆装满蔬菜的手推车,将重要文件藏在菜筐底下。就这样,她们在清晨的薄雾中,成功突破了日军的封锁线。

在香港避难期间,生活并不轻松。由于经费紧张,她们租住在一间狭小的公寓里。李燕娥每天清晨就去市场采购最便宜的食材,想方设法让宋庆龄能够吃得营养均衡。她还学会了制作一些防空警报时可以快速携带的干粮,以备不时之需。

1941年12月,香港沦陷前夕,李燕娥再次展现了她的机智才干。她提前联系好了一艘渔船,在日军进城的前一天,带着宋庆龄连夜乘船逃离。在颠簸的海面上,李燕娥用自己的身体支撑着晕船的宋庆龄,整整三天三夜没有合眼。最终,她们成功抵达了重庆。

在重庆的岁月里,李燕娥不仅要应对战时物资匮乏的困境,还要防范国民党特务的监视。她常常装扮成不同的身份,打探消息,为宋庆龄的安全提供保障。有一次,她发现特务在宋庆龄经常去的茶馆安插了眼线,立即改变了宋庆龄的出行路线,避免了可能的跟踪。

1945年抗战胜利后,两人重返上海。此时的李燕娥已经完全成为了宋庆龄的生活管理者。她不仅负责日常起居,还协助处理各种社会活动和接待工作。在一次接待外国使节的活动中,李燕娥凭借多年积累的经验,将整个活动安排得井井有条,获得了众人的赞誉。

战争年代的患难与共,使这对主仆之间的情谊更加深厚。李燕娥不仅是宋庆龄的贴身助手,更是她在乱世中最值得信赖的伙伴。她们一起经历了轰炸、逃亡、躲藏,共同见证了那个时代最黑暗也最光辉的时刻。这段经历,成为了她们之间最珍贵的共同记忆。

三、新中国成立后的同甘共苦

1949年,中华人民共和国成立。作为新中国的重要政治人物,宋庆龄的社会活动和公务日程显著增多。在这个特殊的历史时期,李燕娥的角色也随之发生了转变。她不再仅仅是一位生活助手,更成为了宋庆龄工作中不可或缺的重要支持者。

1950年春,宋庆龄搬入上海董家渡花园的新居。李燕娥立即着手对新居进行了一番细致的整理和布置。她根据多年来对宋庆龄习惯的了解,将书房设在了光线最好的房间,并特意在窗前摆放了一张宽大的办公桌。在她的精心安排下,这座老洋房很快焕发出了新的生机。

随着宋庆龄的公务活动增多,李燕娥开始担任起秘书的职责。虽然她的文化程度不高,但凭借着敏锐的观察力和多年积累的经验,她能够准确地判断来访者的身份和意图,为宋庆龄过滤掉许多不必要的打扰。在重要会议前,她总是提前准备好会议资料,并细心地在关键处做上标记。

1951年,宋庆龄创办了中国福利会。李燕娥全程参与了筹备工作,从选址到人员招募,都留下了她辛勤工作的足迹。她经常带着工作人员走访贫困地区,实地了解儿童福利情况,为机构的工作提供第一手资料。在她的建议下,福利会还特别设立了紧急救助基金,专门帮助特殊困难家庭。

1953年,宋庆龄因病住院。在这段时期,李燕娥寸步不离地守护在病房。她不仅要照顾宋庆龄的饮食起居,还要协调医院与各方来访者的关系。每天清晨,她都会提前到医院,检查病房的卫生状况,确保一切符合标准。晚上,她常常在病房的椅子上睡去,只为随时照应可能的突发情况。

1956年,宋庆龄担任国家副主席后,工作更加繁忙。李燕娥主动承担起了更多的责任。她不仅要处理日常事务,还要协助整理各类重要文件。在一次重要的国际会议前,她发现了文件中的一处关键错误,及时向宋庆龄报告,避免了可能出现的外交失误。

到了60年代,李燕娥已经成为了董家渡花园里最熟悉的面孔之一。她不仅要维持宋庆龄的日常生活秩序,还要接待来自世界各地的访客。在接待外国友人时,她总是能用简单的肢体语言和真诚的态度,让客人感受到中国人民的友好。

1963年,宋庆龄的视力开始衰退。李燕娥立即调整了自己的工作方式,开始为宋庆龄朗读报纸和文件。她还特意学习了一些基本的医疗护理知识,以便更好地照顾宋庆龄的健康。每天早晚,她都会仔细记录宋庆龄的身体状况,并定期向医生汇报。

随着年龄的增长,宋庆龄和李燕娥之间的关系早已超越了主仆之别。她们既是共同奋斗的战友,也是相濡以沫的姐妹。在那个激情燃烧的年代里,她们用各自的方式,为新中国的建设贡献着力量。

四、晚年时期的贴心照料

进入70年代,宋庆龄的身体状况逐渐衰退,李燕娥的照料工作也变得更加细致周到。她将宋庆龄的一日三餐都安排得极为规律,每餐都会根据医生的建议调整食谱。为了确保饮食安全,她坚持亲自采买食材,选择最新鲜的蔬菜水果。

1971年春天,宋庆龄因关节炎发作住院。李燕娥立即在医院安排了专门的值班室,24小时守候在病房附近。她发现医院的床铺略显潮湿,便自己带来了晒得松软的棉被。每天清晨,她都会帮宋庆龄擦拭身体,为她按摩疼痛的关节。即使是最简单的饮水,她也会先试温后再递给宋庆龄。

1972年,宋庆龄搬到北京工作后,李燕娥对生活起居的安排更加用心。她特意购置了一台老式座钟,每隔半小时就会报时,以便提醒宋庆龄注意休息。在书房里,她按照宋庆龄习惯的高度摆放了台灯,并在桌边放置了软垫,让久坐工作的宋庆龄能够舒适一些。

1973年的一个深夜,宋庆龄突发高烧。李燕娥立即启动了她预先制定的应急预案,一面派人请医生,一面用温毛巾为宋庆龄物理降温。在等待医生到来的过程中,她始终保持镇定,有条不紊地准备药品和降温用具。这次及时的处理,使宋庆龄很快退了烧。

1974年初,李燕娥注意到宋庆龄的视力进一步减退。她立即调整了房间的照明,在重要位置增加了灯具。为了方便宋庆龄工作,她将所有文件都用更大的字体重新打印,并在关键处做上醒目的标记。在整理文件时,她建立了一套便于触摸辨识的分类系统,让宋庆龄即使在光线不足的情况下也能找到需要的资料。

1975年,宋庆龄的听力也开始出现问题。李燕娥随即改变了交谈方式,说话时总是站在宋庆龄的右前方,保持适当的音量和语速。在接待来访者时,她会提前告知客人这一情况,并适时充当传话的角色。她还特意在房间的四角安装了铃铛,方便宋庆龄在需要帮助时呼唤她。

1976年,李燕娥开始记录每天发生的重要事件,包括来访者的姓名、谈话内容,以及宋庆龄的身体状况。她将这些记录整理成册,既方便医生了解病情变化,也为日后的历史研究留下了珍贵的资料。在工作之余,她还抽时间学习了一些基本的护理技能,以应对可能出现的各种情况。

1977年底,宋庆龄的行动不便更加明显。李燕娥在住所的各个角落都放置了扶手和防滑垫,并把经常使用的物品都放在触手可及的位置。她每天都会搀扶宋庆龄在院子里散步,既锻炼身体,又能呼吸新鲜空气。在阳光明媚的日子里,她会把藤椅搬到庭院中,让宋庆龄晒晒太阳。

这些年来,李燕娥始终如一地付出着自己的关爱。她不仅要照顾宋庆龄的身体健康,还要维持她正常的工作和社交活动。每一个细节,都体现着她的细心和周到。她用实际行动诠释了什么是真正的忠诚与责任。

五、一生忠诚的生命印记

1981年5月29日,宋庆龄与世长辞。在最后的日子里,李燕娥始终守候在病榻前,直到生命的最后一刻。这位陪伴了宋庆龄近半个世纪的贴身助手,用自己的一生见证了这段非凡的历史。

李燕娥在整理宋庆龄的遗物时,发现了许多珍贵的历史文献和照片。她仔细地将这些资料分类整理,制作了详细的目录,并向有关部门移交。其中包括了许多未曾公开的手稿、书信和日记,这些都成为了后来研究宋庆龄生平的重要史料。

在宋庆龄逝世后,李燕娥并未离开董家渡花园。她主动承担起了整理和保护宋庆龄故居的重任。每天清晨,她都会按照过去的习惯打扫房间,保持物品的原有摆放位置。她将宋庆龄生前使用过的每一件物品都仔细保护,并记录下这些物品背后的故事。

1982年,当董家渡花园改建为宋庆龄纪念馆时,李燕娥成为了最重要的顾问。她凭借着对宋庆龄生活细节的了解,为展览的布置提供了大量建议。在她的协助下,纪念馆得以真实还原宋庆龄生前的生活场景。她还主动担任讲解员,为来访者讲述那些鲜为人知的历史细节。

1983年,李燕娥开始着手整理自己保存的文件和照片。这些年来,她记录下了许多重要的历史瞬间。每张照片背后都有一个故事,每份文件都见证了一段历史。她将这些珍贵的资料整理成册,捐赠给了相关的档案馆,为后人研究这段历史提供了宝贵的第一手资料。

1984年,应邀参加多场关于宋庆龄生平的学术研讨会。在会上,她以亲历者的身份,详细讲述了许多历史事件的细节。她的发言为研究者们提供了新的视角和线索,填补了许多历史空白。这些口述史料后来被整理成书,成为了研究宋庆龄生平的重要参考资料。

1985年,李燕娥开始协助编写宋庆龄传记。她提供了大量鲜为人知的细节,包括宋庆龄的日常习惯、处事风格以及与各界人士交往的情况。这些细节性的描述,让传记更加丰富生动,也让后人能够更全面地了解宋庆龄的一生。

1986年,李燕娥将自己保存的一些宋庆龄使用过的生活用品捐赠给了纪念馆。这些物品包括宋庆龄常用的茶具、文具和一些日常用品。每一件物品都承载着特殊的历史意义,成为了纪念馆最珍贵的藏品之一。

在之后的岁月里,李燕娥继续为保护和传承宋庆龄的历史遗产贡献着自己的力量。她的晚年时光都在董家渡度过,始终守护着这片承载着她和宋庆龄共同记忆的园地。直到生命的最后时刻,她仍然在为整理和保存这段历史而努力。这份忠诚和执着,使她成为了一个特殊历史时期的见证者和记录者。