▌刘永加

正月十五是元宵节,也称上元节。该节日自汉魏时期形成,唐宋得到较快发展,并开始张灯结彩,从此热烈喜庆的元宵观灯习俗就传承下来,因此,元宵又称为“灯节”。千百年来,人们十分重视这个节日,有很多相关的诗词流传下来。

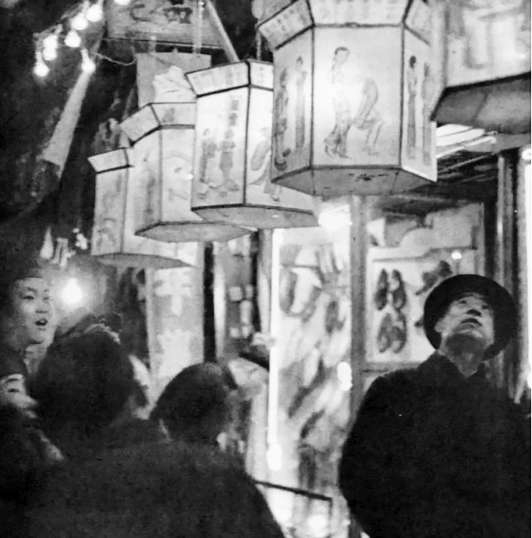

老北京元宵花灯

苏轼眼中的“照愁灯”

唐代时,元宵节开始在民间盛行,这一天悬挂花灯,观赏花灯的风俗逐渐流传开来。唐玄宗时,朝廷规定放灯赏灯的时间定为三天,即正月十四、十五、十六。

当时的文学家苏味道(宋代大诗人苏轼的先祖),在神龙元年(705年)元宵节参加了一次赛诗活动,他写了《正月十五夜》诗:

火树银花合,星桥铁锁开。

暗尘随马去,明月逐人来。

游伎皆秾李,行歌尽落梅。

金吾不禁夜,玉漏莫相催。

这首诗赞美了洛阳城元宵之夜“端门灯火”的盛况,此情景深受后人推崇,此后便有了“火树银花”的成语。

宋代元宵节放灯的规模和场面更为宏大,时间也增加到五天,从正月十三到正月十七。宋朝皇室也非常重视,甚至形成了一个惯例:每到元宵节,皇帝会带领宫中嫔妃女眷登上宣德楼,与京师百姓一起共度佳节。这一天晚上,上至官府下至百姓,都要进行赏花灯、吃元宵以及猜灯谜等活动。

有趣的是,宋代时,因为元宵节,还诞生了一个成语,那就是“只许州官放火,不许百姓点灯”。故事是这样的:当时有一个州官,名叫田登,他忌讳别人直呼其名“登”,也不能用与“登”同音的“灯”,因此他将“灯”改为“火”,如果有人胆敢冒犯,严惩不贷。到了元宵节,按惯例要大放花灯,州府要张贴告示,号召全州张灯结彩过元宵节,可是“灯”字讳用,负责发布告示的官吏,只得大书“本州依例放火三日”。此事成为笑话,一直流传下来。

宋代诗词繁盛,文人之间少不了花灯轶事。

元祐七年(1092年)的元宵节,被贬的苏轼正在颍州太守任上,颍州的元宵节,燃灯、赏灯的娱乐活动热闹非凡。苏轼有位老朋友叫陈传道,字师仲,这年元宵节来到颍州(今安徽阜阳),一是看望正在颍州州学当教授的弟弟陈师道,另一方面也是来拜望苏轼。

陈传道和陈师道兄弟俩是彭城(今徐州)人,元丰初年苏轼任徐州太守时,陈传道任杭州钱塘主簿,他们兄弟曾专门到徐州拜访过苏轼,此后,他们与苏轼交情甚笃。

陈传道对苏轼十分追崇,元丰三年(1080年),苏轼被贬到黄州时,陈传道就特意写信问候,并寄去诗文互相切磋。他全面搜集了苏轼在密州、徐州的诗文,编辑了苏轼的《超然》《黄楼》两个作品集,使苏轼这一时期的诗文得以保存下来。苏轼为之非常感动,写下了《答陈师仲主簿书》,表达了他的深深谢意。

陈传道来颍州的元宵节,还残留着积雪,各色的花灯把雪中的颍州城装扮得格外亮丽,年味十足。苏轼盛情招待了陈传道兄弟,并陪同他们逛了颍州流光溢彩的街市,一直逛到了人山人海的西湖岸边,人们观灯猜谜,好不热闹。

需要提及的是,此处西湖并非杭州西湖,而是颍州西湖。后者在当时也是极为繁华之地。苏轼写了很多赞美颍州西湖的诗词,其中就有“西湖虽小亦西子,萦流作态清而丰”之句。

元宵节的美景,令陈传道高兴至极,写下了《雪中观灯》一诗,苏轼也是乘兴和诗,写了《和陈传道雪中观灯》:

新年乐事叹何曾,闭阁烧香一病僧。

未忍便倾浇别酒,且来同看照愁灯。

颍鱼跃处新亭近,湖雪消时画舫升。

只恐樽前无此客,清诗还有士龙能。

诗中可见,当时苏轼的境遇与心情并不太好。毕竟是遭贬,颍州城里绚丽多彩的各式花灯,在苏轼眼里成了“照愁灯”。

所幸,陈传道走后不久,苏轼即调任扬州知州,也算是对他照愁灯的友好回应吧。

不过,“照愁灯”或许也是苏轼在颍州任职期间忧国忧民的体现。正是这份忧思,让他在颍州的八个月任期,做了很多有利于老百姓的好事:为民治水开挖八丈沟;兴修水利,疏浚颍州西湖;开仓放粮,赈济灾民……一系列措施的推行,令苏轼深受颍州人民的爱戴。

明代谢铎写诗戏谑县令

明代,元宵节观灯燃放烟火,已经成为一项极为重要的娱乐活动。

明成祖朱棣迁都北京后,在皇城东华门开辟了两里长的灯市,从正月初八起,至正月十五达到高潮,十七结束。每晚花灯、烟火照耀通宵,鼓乐杂耍喧闹达旦。

据《明会典》记载:永乐七年(1409年)诏令,元宵节自正月十一日起给百官赐假十日,以度佳节。朱棣还亲临午门观赏,并作御制诗,命儒臣奉和。

据《帝城景物略》记载,“(正月)八日至十八日,集东华门外,曰灯市。”灯市深受京城百姓喜欢,“贵贱相杳,贫富相易贸,人物齐矣。”

明代田汝成《熙朝乐事》也记载,“正月十五为上元节,前后张灯五夜”。

元宵节时节,热闹自然是主流,但热闹背后,也有不少心酸的场景。

明代礼部右侍郎兼国子监祭酒谢铎回家乡过年时,就发生了这样的一幕。

谢铎是浙江黄岩人,因官至礼部右侍郎兼国子监祭酒,被尊称为“谢祭酒”,《明史》有他的传记。根据记载,有一年他回老家过春节,看到了当地官员欺负老百姓的一幕,为此他出手整治了当地的县令。

这年元宵节,黄岩知县贴出告示,晓谕百姓:今年元宵节要大闹花灯,家家户户都得挂灯结彩,违者严究不贷。但是,到了正月十五上午,城北头一家卖炭铺还没有挂灯,捕快闯入铺中,将卖炭老倌一通臭骂,拳打脚踢,勒令黄昏前必须挂灯,不得延误。

正在卖炭倌凄惨大哭时,谢铎路过门口,闻声进店询问。老倌诉说了经过。谢铎说道:“不要哭了,我是纸扎匠,制灯之事,包在我身上好了,不要半个时辰,保你挂上。我这里还有一点钱,你快去买几张大红纸和油烛来。”

老倌买来大红纸和油烛,却没有竹片做灯壳。谢铎扫视了这间破烂的店堂,指着许多装过炭的空炭篰(bù,意为竹子编织的篓子),说:“你家现成的这么多灯壳,外面糊红纸,再用稻草绳做流苏。红色的灯,黄色的须,岂不很好看!”

不一会儿,一对炭篰灯便挂在了店门口。谢铎说:“这叫炭篰灯,唐宋以来就有的。你拿支毛笔来,我再在灯上题首诗,就更好看了!”

很快,谢铎写下这样的上下联:

纸糊炭篰,哪知我苦?何人取笑,你娘脚肚。

元宵佳节,拳打脚踢。谁欺我婿,一两一记。

他还落款:“国子祭酒谢铎”。黄昏时分,家家户户挂上了灯,照得街街巷巷一派通红。捕快们再次来巡查这家卖炭铺,看到挂着一对怪灯,立刻火冒三丈。再诵读灯上的诗,又是骂人的,更是火上加油。捕快扯下其中的一盏灯,将老倌拉入衙门。知县一见这灯,不禁大怒。知县突然想到,这盏灯仅是上联,定有下联。于是,他让捕快去拿另一盏灯。知县仔细一瞧,除了下联,还有落款“国子祭酒谢铎”。看到这里,知县吓坏了。根据上下联,眼前这个卖炭倌,竟然是谢祭酒的女婿,此罪难当啊!此时还是师爷有主见,师爷低声说:“不要紧,诗上已有价格‘一两一记’,你把他打几下,就付给他几两银子,保管无事了。谢祭酒是当今皇上的先生,要敲你知县老爷的竹杠,有什么法子呢?这叫做破财获福嘛,好事!好事!”不得已,知县只好携带银子,恭恭敬敬地把卖炭老倌送回炭铺。

释文:蛇年大吉彭海忠篆刻

蒲松龄记录南北风俗

清代的元宵节同样是非常重要的一项礼仪活动,全国上下元宵灯市依旧热闹,张灯的时间一般为五夜,十五日为正灯。

京师北京的元宵节灯火以东四牌楼及地安门为最盛,其次是千步廊一带,东安门、新街口、西四牌楼“亦稍有可观”。花灯大都以纱绢、玻璃制作,上绘古今故事。清代还出现了特殊灯品——冰灯,“华而不侈,朴而不俗”,极具观赏性。

清紫禁城内自腊月二十三后,就开始悬灯结彩,以示庆贺。而在元宵节时,正月十四、十五、十六三日,乾清宫前还要立万寿灯。

那么普通百姓的元宵节怎么过呢?写下著名志怪小说《聊斋志异》的作家蒲松龄,他在过元宵节时所赋的诗,就体现了当时的时代风貌以及个人的际遇。

康熙九年(1670年)八月,为了谋生,应同乡朋友、时任江苏宝应知县孙蕙的聘请,做了宝应县衙的幕僚,直到第二年秋,才辞职返回家乡山东淄川,后来设馆做起了私塾老师。

这一年,蒲松龄都是在南方度过的,当年的元宵节,友人邀请他一起畅游了烟花之地扬州,看到扬州的元宵节到处灯火辉煌,烟花爆竹尽情燃放,蒲松龄有感而发,写下了一首《元宵酒阑作》:

元宵击节泛流霞,

潦倒渔阳起自挝。

甲第笙歌连夜月,

旗亭灯火散天花。

雪篱深处人人酒,

爆竹声中客唤茶。

酣醉惟闻箫鼓乱,

却忘身是在天涯。

身在异乡,面对火树银花的元宵佳节,蒲松龄无限感慨,暂时忘却了求取功名无果的烦恼,沉浸在节日的氛围中,被元宵节的声声爆竹和灯火所感染,情感自然流露,尤为珍贵。

康熙五十一年(1712年)元宵节,蒲松龄再次写下《上元》诗。因当时天气不佳,他未外出赏灯看景。时年73岁的蒲松龄,已经撤馆回乡。诗中有“少年清兴逢佳节,彻曙欢呼我亦曾”之句,表达了诗人步入暮年,但还是被欢乐的节日气氛所感染的独特心绪。

过了三天,是正月十八,蒲松龄又写了一首《十八日与诸孙出游,欲补上元之缺,大风苦寒而返》的元宵诗:

家家儿女过桥头,

云过桥头百病瘳。

方欲偷闲学年少,

又教风伯阻清游。

“过桥头”是当时祈求身体健康的一种风俗,据《帝京景物略》记载,清代京城元宵节这天,“妇女着白绫衫,队而宵行,谓无腰腿诸疾,曰走桥。至城各门,手暗触钉,谓男子祥,曰摸钉儿。”由蒲松龄的诗可见,山东等地也有这样的习俗。