如果你是禅宗第七祖,你会怎么做?继承衣钵?开宗立派?还是就此隐退江湖?这个问题或许一千个人有一千个答案,但历史的吊诡之处在于,六祖慧能之后,禅宗的传承谱系上,竟然真的再无七祖出现。千年以来,无数人都在探寻这个谜题背后的真相。是慧能的成就太过耀眼,后人难以望其项背?还是禅宗的传承方式发生了根本性的转变?

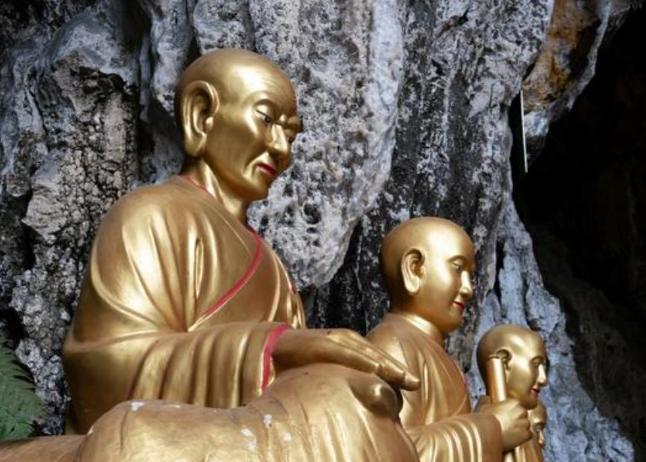

要解开这个谜团,我们还得从禅宗的源头说起。菩提达摩,一位来自印度的高僧,被尊为中国禅宗的始祖。他东渡而来,面壁九年,传法二祖慧可,开启了禅宗在中华大地上的传播之旅。达摩祖师主张“直指人心,见性成佛”,强调顿悟的重要性,这与当时流行的繁琐经文解读和仪式形成了鲜明对比,犹如一股清流,注入了中国佛教的血液。二祖慧可为了求法,甚至断臂明志,其虔诚之心更是感动了无数后世学人。

之后的禅宗传承,如同一条蜿蜒的河流,历经三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍,每一代祖师都为禅宗的发展注入了新的活力。他们有的精研经典,有的苦修实证,有的广纳门徒,但不变的是对“明心见性”这一核心思想的坚持。然而,慧能之前的禅宗传承,也并非一帆风顺。门户之见、派系之争,在佛教界内部也时有发生,这些矛盾也为慧能的出现埋下了伏笔。

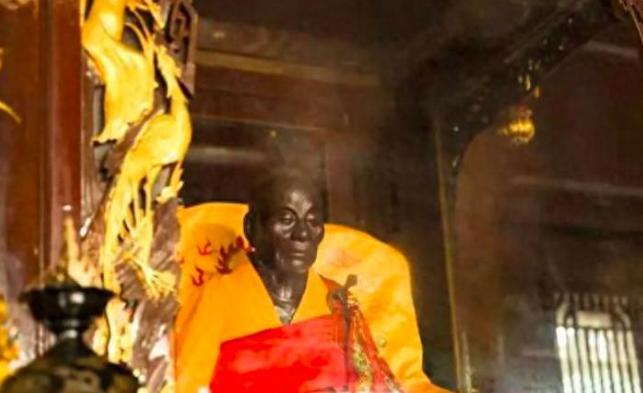

慧能,一位不识字的樵夫,却在五祖弘忍的指点下,领悟了佛法真谛。他以一首“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”的偈语,道出了禅宗的精髓。与传统禅宗强调的渐悟不同,慧能主张顿悟,认为成佛不在于外在的修行,而在于内心的觉悟。这种思想上的突破,对当时的佛教界产生了巨大的冲击,也引发了南北禅宗之争。

南北禅宗之争,表面上是关于修行方法的争论,实际上也反映了不同地域文化和社会背景的差异。北宗禅,以神秀为代表,主张渐悟,强调循序渐进的修行;南宗禅,以慧能为代表,主张顿悟,强调当下开悟的重要性。这场争论最终以南宗禅的胜利告终,慧能的思想也成为了禅宗的主流。

那么,为什么慧能之后再无七祖?一种解释是,慧能的顿悟思想已经达到了顶峰,后人难以超越。他的思想如同夜空中最亮的星,照亮了禅宗的未来,也让后来的禅师们难以找到新的突破口。另一种解释是,禅宗的传承方式发生了变化。在慧能之前,禅宗的传承主要依靠衣钵相传,而慧能之后,则更加注重心印相传,也就是以心传心,不再拘泥于外在的形式。

除了禅宗自身的发展规律之外,外部环境的变化也是一个重要因素。武则天时期,佛教政治化趋势日益明显,统治者对宗教的控制和利用,也影响了禅宗的发展。一些禅师为了获得朝廷的支持,开始参与世俗事务,而另一些禅师则选择远离权力中心,在民间传播禅法。这种分化,也导致了禅宗传承谱系的断裂。

慧能之后,禅宗并未就此停滞不前,反而进入了一个新的发展阶段。马祖道一、百丈怀海等禅师,在慧能思想的基础上,进一步发展和完善了禅宗的理论和实践体系。他们创立了新的禅宗宗派,提出了新的修行方法,将禅宗的智慧融入到日常生活中。禅宗也逐渐与中国传统文化融合,影响了文学、艺术、哲学等各个领域,形成了独特的中国禅宗文化。

禅宗的影响力,不仅仅局限于古代。即使在现代社会,禅宗的智慧依然具有重要的意义。它教导我们如何用平常心看待不平常的事,如何用智慧化解生活中的困惑。禅宗的修行方法,例如坐禅、冥想等,也越来越受到现代人的关注,被应用于心理调适、压力管理等方面。

慧能之后没有七祖,并非禅宗的终结,而是一个新的开始。它标志着禅宗从衣钵相传转向心印相传,从注重形式转向注重内在。禅宗的传承,不再局限于少数人的衣钵,而是融入到了每一个人的心中。禅宗的未来在哪里?或许就在我们每一个人的心中。

近道

不用传,用功打坐,自己开悟,自证狒道。