《解味红楼:曹雪芹的旧梦与悲歌》一书由中国红楼梦学会名誉会长张庆善所著,是一部从多个角度评说《红楼梦》的学术随笔集。书中围绕一些《红楼梦》相关争议话题和主题进行解读,并对《红楼梦》研究中悬而未决的难题进行了分析和阐释,如人物结局走向、续书问题等,提出合理的推测与猜想。

张庆善是著名《红楼梦》研究专家,他以大家手笔撰写小品文章,文笔自由活泼;同时也保持一定的学术水准,使读者可以从多元角度欣赏《红楼梦》,并获得比较轻松愉悦的阅读体验。

高鹗、程伟元是《红楼梦》的整理传播者

对《红楼梦》版本稍有涉猎的读者会知道,这本著作的署名经历过一些变化。近些年最大的一个变化是,2018年人民文学出版社推出“四大名著珍藏版”时,将《红楼梦》的作者署名由原先的“曹雪芹著高鹗续”改成了“曹雪芹著无名氏续”。署名变化体现的是学术界对后四十回作者问题研究成果的客观反映。

在这本《解味红楼:曹雪芹的旧梦与悲歌》中,张庆善回答了一个很重要的问题,那就是:高鹗、程伟元在《红楼梦》这部著作的完成和流传中是什么样的角色?

学术界普遍认为,曹雪芹写完了全本《红楼梦》的,只不过八十回以后的部分被借阅者遗失。曹雪芹去世之后的二三十年间,社会上流传的只有前八十回,高鹗和程伟元看到的也是如此。直到乾隆五十六年(1791),高鹗、程伟元整理出版了一百二十回《红楼梦》,结束了八十回本流传的时代。这后四十回是哪来的?其实程伟元在程甲本序言中写得非常清楚,那就是他多年搜寻而来。

序言中说:“爰为竭力收罗,自藏书家甚至故纸堆中无不留心,数年以来,仅积有廿余卷。一日偶于鼓担上得十余卷,遂重价购之,欣然翻阅,见其前后起伏,尚属接笋,然漶漫不可收拾。乃同友人细加厘剔,截长补短,抄成全部,复为镌板,以公同好,《红楼梦》全书示自是告成矣。”

程伟元与高鹗却并没有直接地表述自己是《红楼梦》的后四十回“续写者”。是程伟元搜集到后四十回的稿子,邀请高鹗帮助修订整理。“截长补短”的补为编辑的意思,不是“续写”之意。

如此看来事实应该比较清楚,那为何很长时间内《红楼梦》的署名还有“高鹗续”?这应该提到胡适。1921年,胡适在他那篇著名的《红楼梦考证》中,提出了前八十回作者是曹雪芹,后四十回作者是高鹗的观点,影响很大。后来随着学术界对后四十回作者的深入研究,逐渐否定了“高鹗续书”之说。

张庆善认为,事实就如程伟元在序言中所说,他们是后四十回的搜集者和整理者。“程伟元是一个文学修养很高的文人,就《红楼梦》出版传播而言,程伟元无疑是第一功臣,他起的作用比高鹗还大,他是刊印《红楼梦》程甲本的主事者。”总之,两个人都为《红楼梦》的传播作出了巨大贡献。

那另一个问题来了,后四十回是谁写的?张庆善认同著名红学家蔡义江的观点:后四十回不可能是曹雪芹写的,其中没有一点曹雪芹的残稿文字。这个观点令人遗憾,却是个不争的事实。不过,他也对续作予以了充分的肯定:“曹雪芹的前八十回是不可企及的艺术高峰,是艺术的奇迹。前八十回是天才之作,后四十回是高手之作。”

至于续写后四十回的“无名氏”究竟是谁,还有待于学术界进一步研究。

宝玉的知己,除了黛玉还有茗烟

《红楼梦》人物众多,谁是贾宝玉的知己?这个问题并不难回答,自然非林黛玉莫属。不过要问除了黛玉之外,谁还是懂宝玉的人,恐怕就要费一番思量了。张庆善认为,有一个微不足道的小人物堪称宝玉的知己,这个人就是他的书童茗烟。

与书中曹雪芹着墨众多的人物相比,茗烟仅是宝玉的书童和小厮,出场次数并不是很多。不过茗烟却是宝玉的心腹亲信和知心朋友,宝玉的很多重要活动都和茗烟有关。事实上,曹雪芹在茗烟一出场时就说了,他是“宝玉第一个得用的”。茗烟自己也说,“二爷的心事,我没有不知道的。”张庆善甚至认为,要说对宝玉了解之深,茗烟甚至在晴雯等人之上。甚至可以说除黛玉之外,找不到第二个人能与茗烟相比。

《红楼梦》第四十三回“闲取乐偶攒金庆寿,不了情暂撮土为香”中,茗烟说了非常重要的一段话。这天全家给王熙凤过寿辰,宝玉却一身素衣素服出了门。茗烟起初也摸不着头脑,不过很快从宝玉的穿戴、买香这些蛛丝马迹中猜到主人的心事,因此他不仅想出了去水仙庵的主意,还建议宝玉在井台上焚香祭祀,这些都投合了宝玉祭祀金钏这件“不能出口”的心事。

我们来看看此时茗烟说了什么。他说:“……只是这受祭的阴魂虽不知名姓,想来自然是那人间有一、天上无双,极聪明极俊雅的一位姐姐妹妹了。二爷心事不能出口,让我代祝:若芳魂有感,香魂多情,虽然阴阳间隔,既是知己之间,时常来望候二爷,未尝不可。你在阴间保佑二爷来生也变个女孩儿,和你们一处相伴,再不可又托生这须眉浊物了。”句句说出了宝玉想说但不能说的话。换个角度想,除了黛玉之外,哪怕是袭人、晴雯也不会如此说出宝玉的心声。

茗烟不仅是宝玉的知己,张庆善认为,茗烟还在更深层次上对宝玉有所影响,比如他对宝玉叛逆思想性格的形成和发展是起到一定作用的。“茗烟是贾宝玉同大观园外联系的重要渠道之一,是把宝玉从家里往外‘勾引’的主要人物。”比如第十九回,宝玉在宁国府看戏看烦了,茗烟对他说:“这会子没人知道,我悄悄的引二爷往城外逛逛去。”遂带他去了袭人家中。

后来,宝玉对大观园的生活感到厌烦时,又是茗烟,“把那古今小说并那飞燕、合德、武则天、杨贵妃的外传与那传奇角本买了许多来,引宝玉看。”这些“好文章”对宝玉叛逆思想的形成与发展产生了不可估量的影响。有人曾把茗烟的这一行为比作普罗米修斯盗来的火种,给宝玉带来了光和热。

张庆善说,从某种意义上讲,身为奴仆、小厮的茗烟也是贾宝玉的良师益友。

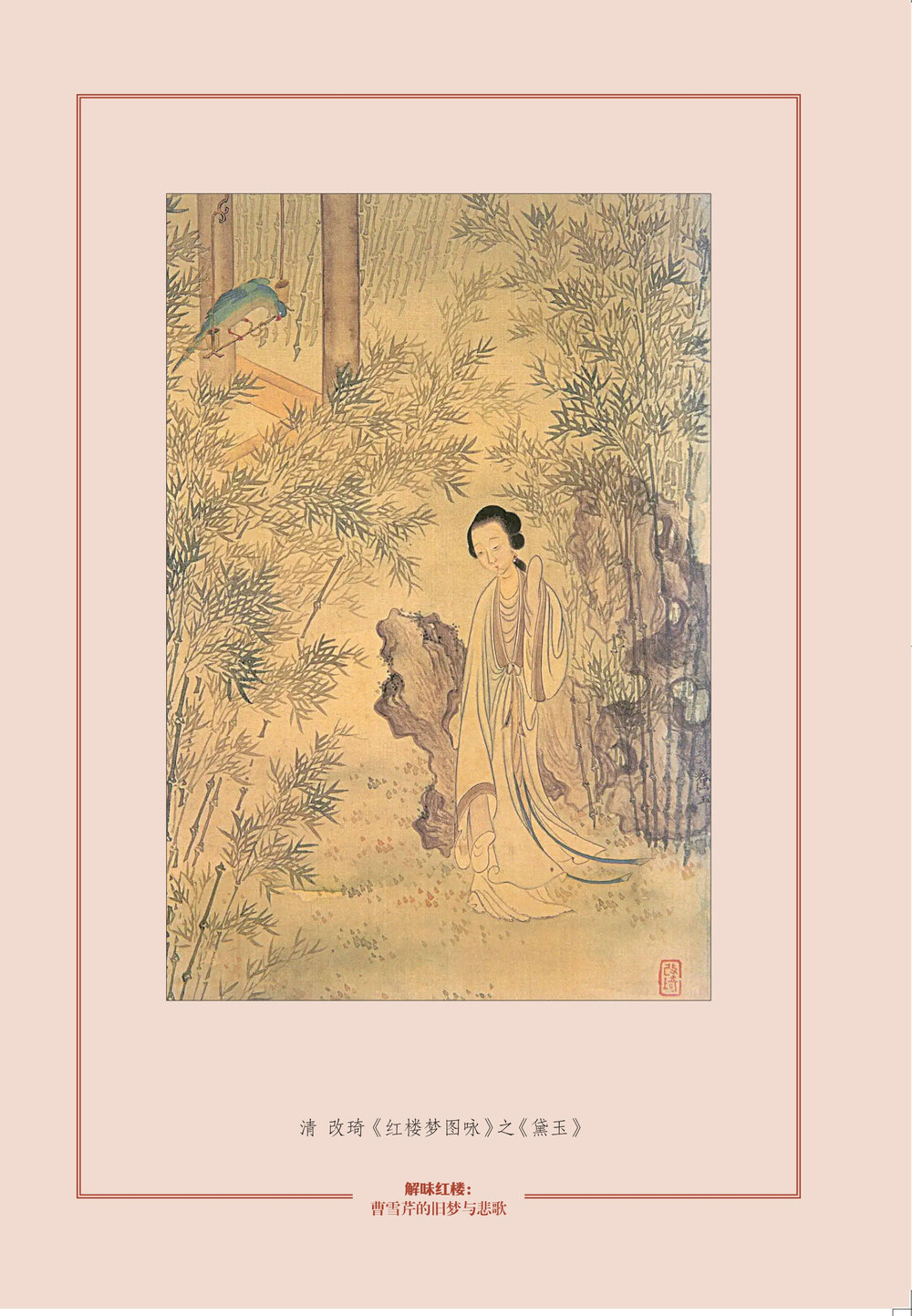

林黛玉走路是“摇摇”还是“摇摇摆摆”

我们今天阅读人民文学出版社出版的通行本《红楼梦》时,可能不太会想到,书中的很多标题、章节布局甚至字句,都经过很多代“红学家”的考证、审校。哪怕是一句话,一个词的审校,都需要学者经过严密的考证,这些考证来自庞杂的史料、曹雪芹的家世信息、文学发展规律甚至民俗活动等。

不妨以书中的《“摇摇”与“摇摇摆摆”——林黛玉走路应该什么样》为例,跟随作者进行一场红学的考证。“探宝钗黛玉半含酸”这一情节中,宝玉宝钗共同看通灵宝玉时,林黛玉来了。程甲本中这样写:“话犹未了,林黛玉已摇摇摆摆的来了。”后来人们发现时间更早的庚辰本中则是:“话犹未了,林黛玉已摇摇的来了。”

到底是“摇摇”还是“摇摇摆摆”,不能仅从读者的阅读感受上分析判读。红学家们会从原著的不同版本、原著是如何描写女人步态的,明清小说中是怎么描写女人步态的,以及关于“摇摇”“摇摇摆摆”的定义中找到根据,才能得出具有说服力的结论。作者张庆善查询不同版本的《红楼梦》,大致发现早期的版本多是“摇摇”,较晚的版本则出现“摇摇摆摆”。初步可以推断,曹雪芹的原笔是“摇摇”,可能后来的抄书者在抄写过程中出现了误差。

再来看曹雪芹是如何描写人物步态的。警幻仙姑是“蹁跹袅娜”,王熙凤是“款步提衣上了楼”,贾母则是“颤颤巍巍”,可谓均十分传神地写出了人物的精神气质。随后,张庆善继续从明清小说中寻找资料,找到了不少用“摇摇摆摆”来形容人物步态的描写。比如《西游记》第五回写孙悟空,“好大圣,摇摇摆摆,仗着酒,任情乱撞。”《水浒传》中写吴用、李逵,“且说吴用、李逵两个,摇摇摆摆,却好来到城门下。”总之,没有一例用“摇摇摆摆”来形容高贵优雅的女子的步态。

不过,也有学者认为可以用“摇摇摆摆”来形容林黛玉的步态,一个重要的依据是词典中对两个词词义的定性,认为“摇摇”没有用来形容过人的步态,只是用来形容“物态”,如柳树等。《红楼梦》学者朱姗《论林黛玉的“摇摇摆摆”》一文分析,尽管“摇摇”未有直接修饰人物的先例,不过从正统文学中可以发现,“摇摇”一词的修饰对象十分宽泛。如诗词中有“春光摇摇一万里”“摇摇繁实弄秋光”“摇摇渐觉孤影细”等用法。在《红楼梦》产生时代的语境中,“摇摇”作为“摇曳、摆动貌”,已经在文学史上形成特定意象和相对固定的用法。

“摇摇”多用来形容柳树,曹雪芹这个用法是否蕴含着林黛玉的“弱柳扶风”之态,则是见仁见智了。

经过如此繁琐复杂的考证,读者有理由相信,曹雪芹写的是“林黛玉已摇摇的来了”。