博物馆是一座穿越时空的文化殿堂,它以独特的方式连接着过去与未来。在山东省济宁曲阜市北关大街常乐路1号,藏着一座关于教育的博物馆——希晓古今教育博物馆。刘晓是这座博物馆的主人,他将自己30余年收藏的一部分在馆内展出,让流浪的教育文物有了一个家。

字画、牌匾、状元卷

博物馆展陈民间收藏展品2000余件

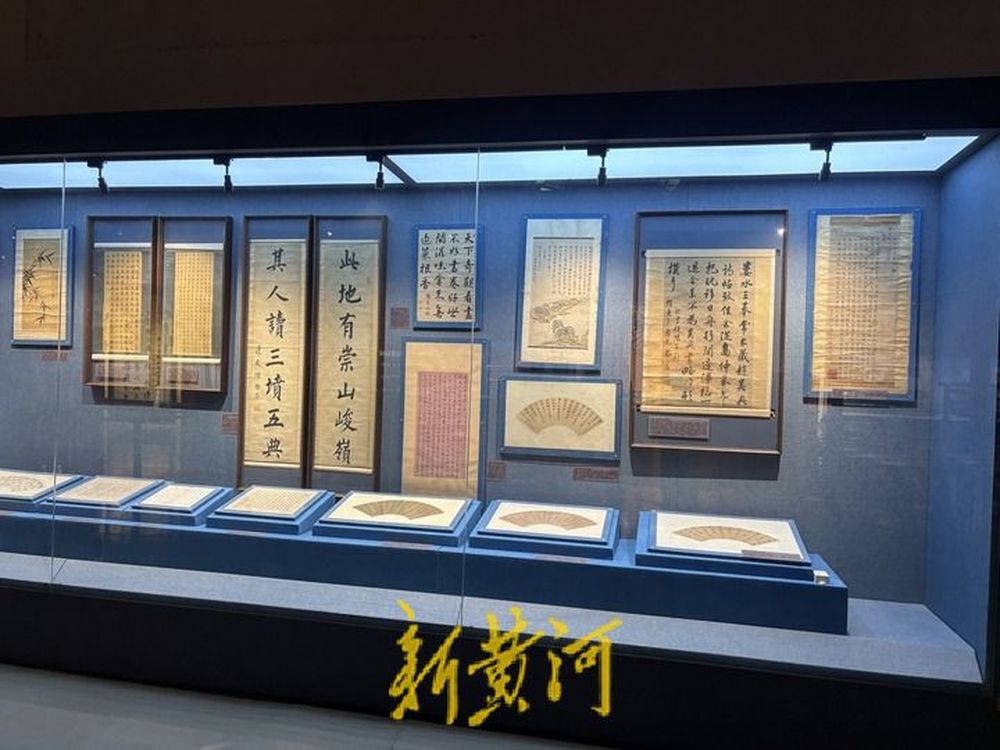

春分时节,室外阳光明媚,走进希晓古今教育博物馆,各种古代的牌匾、书籍、毕业证书、状元卷、石碑、服饰等与教育相关的文物让人目不暇接。

“我们这个馆分为四个展厅,第一个展厅叫庠叙千年,主要展览的古代教育;第二个展厅叫救亡图存,主要展览的古代教育向近代教育的一个转变;第三个展厅叫兼容并蓄,主要展览的是民国时期的教育改革;第四个展厅展览的是教育复兴。通过一系列的展览,让游客走进去,就了解了一部中国教育发展的历史。”见到来访者,刘晓迎了上来并打开了话匣子。

希晓古今教育博物馆展陈的民间收藏展品有2000余件,而这只是刘晓30余年收藏的一部分。“我目前已经收藏了8000套4万件藏品,其中孤品、珍品400余件。之前这些文物沉睡在仓库内,倒不如把它们展示出来,更好地研究和保护这些文物,从而让更多的人来了解中国教育的发展历史。”刘晓说,这是他建设这座博物馆的初衷。

这座希晓古今教育博物馆于2020年3月开始筹备建设,直到2024年8月11日正式对外营业。“我们这个馆通过‘庠序千年’‘救亡图存’‘兼容并蓄’‘教育复兴’四个章节,用文物来系统展示中国教育的发展变迁。通过这一系列的展览,让游客走进去,就了解了一部中国教育发展的历史。”刘晓介绍。

最早大学招生报告,最早的毕业证

“一座博物馆,半部教育史”

20世纪90年代初,收藏还不像现在这样兴盛。在刘晓的家乡江苏徐州,也很少有人“玩”字画。刘晓从事了多年书画行业,对字画有了一定的鉴赏水平后,便开始收藏书画以及许多古代状元的书画。“当时外公见我收藏字画,给我提出了一个建议,如果将那些状元的书画收集成系列,并展开研究,这样收藏会更有意义。”刘晓觉得很有道理,便开始专注古代状元的书画,并对古代状元文化进行研究,从诗词绘画开始,渐渐扩展到了古代状元教育、传统教育文化等更为广泛的内容。正是这个深入了解古代教育文化的过程,触动了刘晓一心去抢救和保护教育文物。

“比如中国最早的大学招生报告,中国最早的毕业证,中国最早的课本,还有清朝的一个状元赵文楷的状元卷,他是嘉庆年间的状元,这个卷子,是目前中国唯一发现的清代状元卷,我们还有济宁进士,他考进士时候的进士卷。”刘晓边走边介绍着博物馆展陈的文物。

据介绍,买下赵文楷的状元卷还有一段小插曲。“有一天,工作人员从邮箱里发现一位藏友发送的一张图片,是清代赵文楷的状元试卷,经过查阅相关文献资料,仔细察看网上的照片,从纸张、印迹等细节断定是真品。”刘晓回想起来还是很激动,当时就联系上卖家,决定买下。“这件藏品卖家要价100万元,在当时那个年代,我是拿不出这么多钱的。”刘晓说,他母亲把自己的房屋拆迁款借给了他,才得以顺利买下了那张状元卷。为此,他母亲在外租房住了好长时间。

“承载着我们民族优秀教育文化的教育文物,由于人们理解的偏差,没有受到足够重视,很少有人去保护和整理,大都面临着被损坏的危险……所以我想给这些流浪的文物一个家。”刘晓说,在过去的30年中,他足迹遍及大江南北,一个人抢救、搜集和保护了许许多多这样的教育文物,从文物实证的角度探寻、研究和展示着我国教育发展的历史脉络。

博物馆二期已开工

计划分学科建设四大场馆及体验餐厅

曲阜,是儒家文化创始人、教育家孔子的故乡。“孔子一生最大的成就体现在教育上,经过考察,曲阜唯独没有一个系统展示古代教育文化的场所。如果将博物馆建在这儿,可谓适得其所。”刘晓说,这是他把博物馆建设在曲阜的缘由。

为丰富游客体验,希晓古今教育博物馆还设置了精品文化节目展演区、文化项目体验区、美食休闲区、拍照打卡区、文创产品区等功能区。“一共排演了4个节目,分别是乡社入闱、鹿鸣宴舞、殿试表演、榜下捉婿,其中殿试表演是通过演员表演,情景再现考生入场、出场礼仪以及考试答题状态,让游客身临其境地了解殿试。”刘晓说,目前根据游客数量,每日安排四场演出,四个节目依次表演,上午下午各两场。

今年春节刚过,希晓古今教育博物馆二期建设动工,地址就在一期博物馆的对面,面积约5200平方米,将打造数学发展史博物馆、物理化学发展史博物馆、医学院校发展史博物馆、美术院校发展史博物馆等四大场馆和礼敬先师演厅、鹿鸣宴体验餐厅。其中,最具特色的是鹿鸣宴体验餐厅。据了解,鹿鸣宴是古代中国地方官祝贺科举考中举人的“乡饮酒”宴会,起于唐代,延续到明清。

未来,刘晓计划将此地打造成中国教育史传播基地。游客不仅能通过文物了解中国教育史,更能参与其中,在礼敬先师演厅内,向大成至圣先师孔子行大揖礼,隔着千年时空向先师孔子表达崇敬之意,让中华优秀传统文化薪火相传。

“我想通过建立这么一个馆,让更多的人来了解历史,等于是间接地进行了一种历史文化的传播,我认为是非常有意义的事情。我这辈子准备好了就做这一件事!”刘晓笑着说。

记者:李焜染摄影:李焜染摄像:张文龙剪辑:张文龙校对:杨荷放