别让一个风阻系数,阻挡了中国汽车真诚与务实的前进步伐

1. 用户需要真实的风阻系数

车企在风洞测试中普遍存在技术性优化,比如采用全平底盘、减少外观件分缝、换装空气动力学轮毂和套件等方式,以测出一个理想值,而且往往是多次测试取最佳值。如果允许测试的车辆为非量产状态,却把测试结果用作上市宣传,自然会为车企留下巨大的操作空间

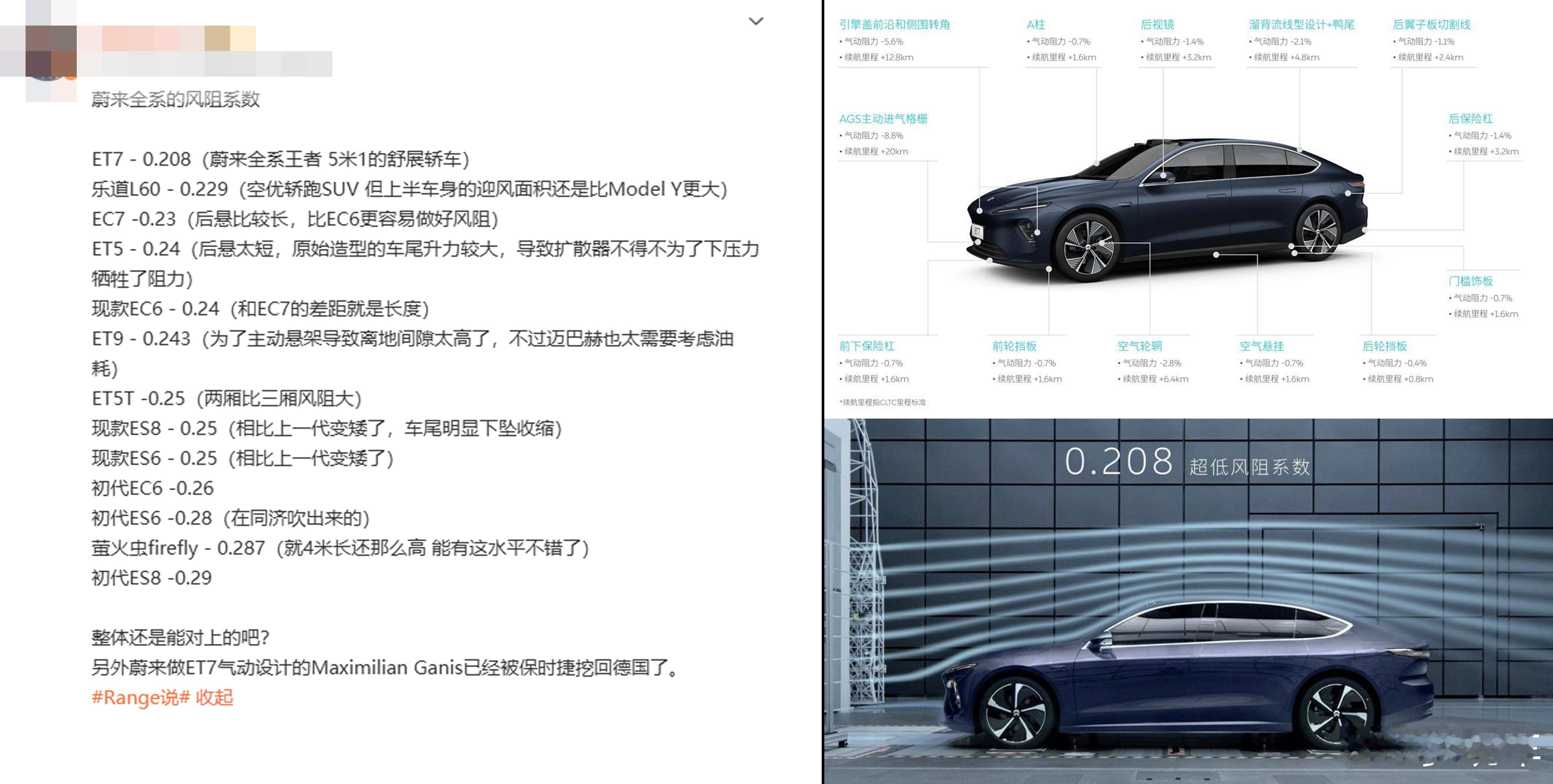

还有车企会在行业普遍以120km/h的车速作为测试标准时,选择时速达到160km/h时的测试结果做宣传,以脱离实际使用场景为代价去寻求更理想的风阻系数,并以“竞品先这么干的”为由,沉迷于数字游戏,依赖于对标思维(图1)

还有很多车企负责空气动力学的工程师,只是用CFD仿真软件以及过往经验来对车身风阻系数进行判断,并以此为依据提出各种设计与配置的优化意见。然而真实情况是,不少仿真结果在真实的风洞测试中并不成立,甚至起到了增加风阻的相反作用

就拿流线型的溜背设计来说,不少工程师要求车身Y0的轮廓线在B柱之后要迅速下压,并且压得越低越好,甚至以牺牲了一定的后排头部和后备箱空间为代价,“但下压过度的车顶在实际的风洞测试中并不一定会起到正比的作用,D柱增加的侧扰流板也不是越大越好,实际结果往往与经验有不小的偏差,风阻其实是个复杂的综合体,只能根据不同的车身造型一事一议,用实践检验真理。”

然而由于行业内卷导致很多车企的开发时间被急剧压缩、开发成本大幅下降,动辄3万元一小时、连吹2-3天、需要多轮测试的风洞试验,早就成了非必须项。不少车型只要不以风阻系数为卖点,就不去真实的风洞测验,仿真软件的结果,哪怕引发了其他不良的体验,也就稀里糊涂地成了用户最终买到手的“低风阻”

比如曾经被视为“创新标配”的隐藏式门把手(图2),已经因为在严寒天气易被冻住而引发了行业的反思潮;电子外后视镜也因成像效果差、成本高昂且维修困难等原因,不再被奉为新能源的金科玉律;还有一味追求流线型设计,叠加难以克服的电池包厚度,导致电车后排小板凳式的灾难级乘坐体验屡发……

凡事过犹不及,这种脱离了实际测算值、还会影响用户实际体验的“风阻系数”,如何叫用户心甘情愿地买单呢?

2. 相比低风阻,用户更在意的是长续航

其实早些年的油车时代,各家车企因风阻而起的军备竞赛并没有今天这么疯狂,本质上还是电车续航焦虑导致的矛盾转移。这也是为什么如今疯狂宣传风阻系数的,大多是新能源、尤其是纯电车企(图3)

但如果从第一性原理出发,续航问题是否应从最根本的电池能量密度与容量衰减、以及补能便利性上找答案,而非一个表层的风阻系数?毕竟开油车的人并没那么在意风阻,就是用户真实需求的体现(图4)(图5)

用户要的不是低风阻,而是长续航。就像营销大师菲利普·科特勒说的那句话一样,用户要的不是钻,而是墙上的洞。你用什么钻、钻的好不好看和他一点关系没有,他需要的是帮他解决客观的问题

唯有打破规则漏洞、重建技术诚信,同时不再妖魔化与唯风阻论,放过“全球最低”、“超越纪录”的字眼,才能让中国汽车从参数内卷,走向真正的价值创造

期盼车企们能从数字内卷回归用户本位,去解决用户真正想解决的问题,而非本末倒置,舍本逐末