食盐既是每家每户做饭的必备调料,也是一种重要的工业原料,支撑着氯碱工业的发展。

中国海岸线漫长,还有大量的盐湖、地下淹水,沿海地区几千年前就在煮水制盐了,而西部的自贡、青海等地也有大量井盐和湖盐。中国第一大岛台湾岛,自然也不缺盐。

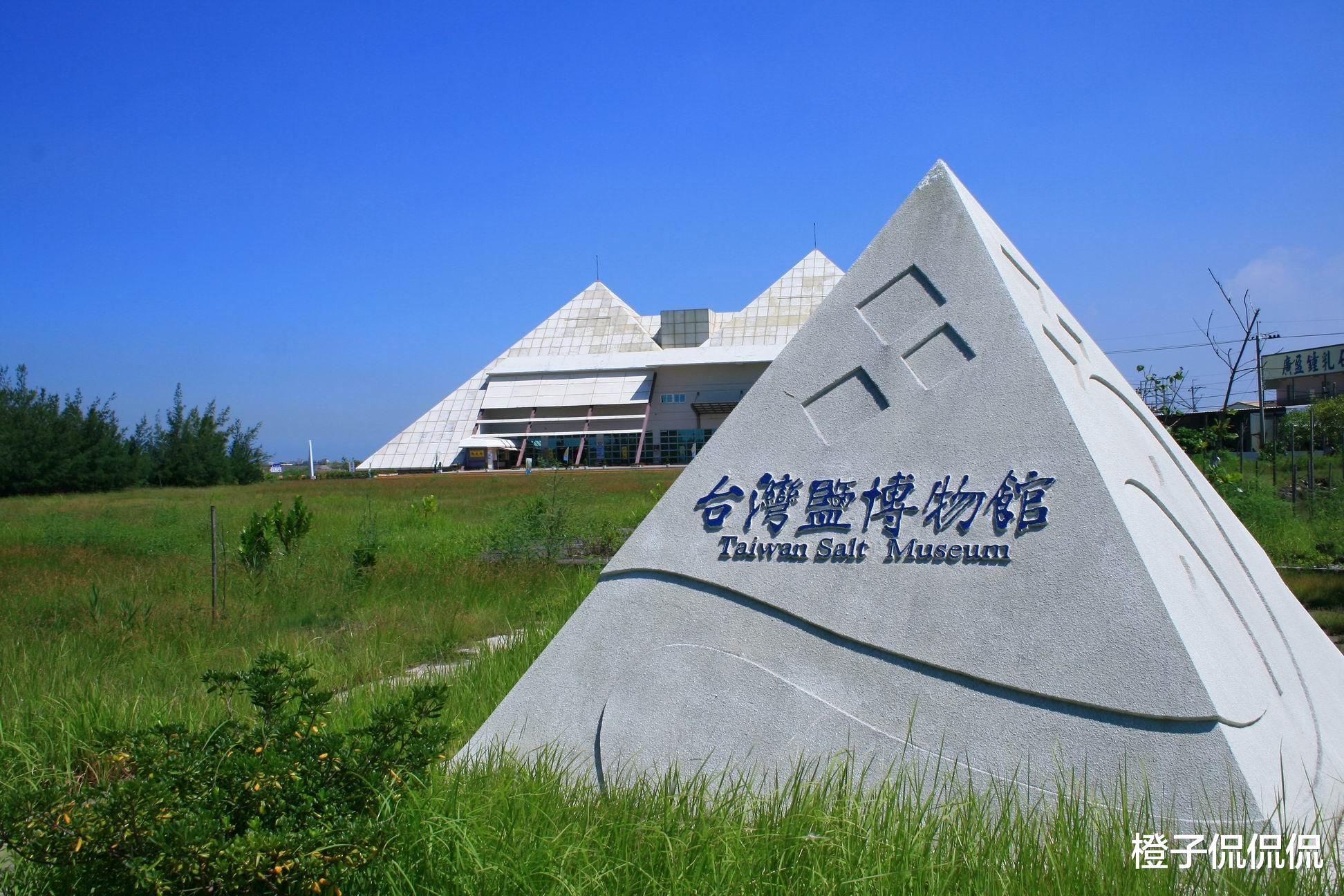

台湾岛四面环海,气候炎热。得天独厚的自然条件赋予了台湾丰富的盐业资源。在台湾台南,有一座以盐为主题的博物馆——台湾盐博物馆。这座博物馆仿照金字塔外形,通体洁白让人联想到盐的颜色。

台湾与盐有着怎样的不解之缘呢?盐博物馆为何要修成金字塔的外形呢?我们一起来揭秘吧。

台湾与盐台湾盐业史始于何时已不可考,最初仅为居民各自煮海水为盐。1661年,郑成功收复台湾后,台湾的制盐技术获得了提升。1665年,陈永华成功引入了晒盐技术,因此1665年被视为台湾“天日晒盐”的开端,此后直到2002年5月台盐关闭所有晒盐场为止,天日晒盐一直是台湾产盐的主要方式。

1683年清朝拿下台湾,台湾制盐产业波动发展,由于人口的激增,导致盐市场供需失调,价格不稳,最后终于在雍正四年(1726年)实施专卖制度,禁止人民私晒私卖。

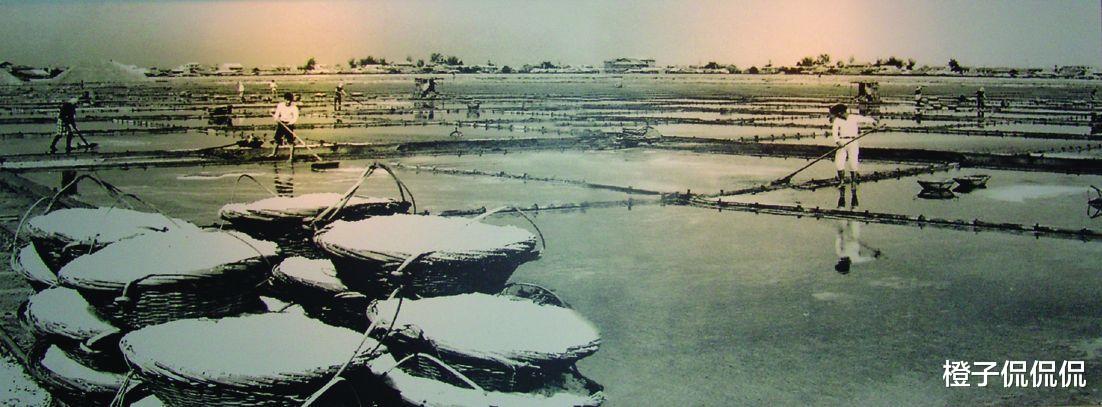

长期以来台湾盐场规模一直没变,而为了满足不断增长的市场需求,只能提高单位产量,于是自嘉庆三年(1798年)开始,台湾的晒盐方式开始从“淋卤式”改为“晒卤式”。这种盐田由“水坵”(蒸发池)与“坵盘”(结晶池)所组成。

日本占领时期,台湾虽然也产盐,但是制盐工业规模受限。台湾光复后,重回中国怀抱,盐业得以复兴。1947年1月成立“台南盐业公司”,设置六大盐场(鹿港、布袋、北门、七股、台南、高雄)。50年代更是修建了盐场的铁路运输网,各盐场串连起来。

从二次大战后一直到1980年间,虽然陆续关闭了鹿港及台南等低产能盐场,但台湾盐田面积与产量整体趋势是上升的,并且能够对外出口。1953年-1966年,每年平均对日本出口盐20万吨,1967年起因台湾逐渐工业化,停止出口晒盐。

台南市

1980年是台湾盐田面积与产量的历史巅峰,但这时的产量也只够供应台湾工业用盐需求的30%,而此时台湾盐田从原本的“浅卤薄晒”改为“深卤厚晒”以配合盐田机械化。

台湾盐博物馆位于台南市七股区,是一间以盐业为主题的博物馆,为台湾一处集盐业文化之教育、研究与推广等功能的场所。该馆经过十多年的筹划,终于在2005年1月时开幕,而在盐光文教基金会经营两年后,该博物馆现在由统茂旅馆集团所经营。

台湾盐博物馆的筹建可追溯到1994年,为了兴建博物馆,台盐开始搜集相关文物及文献,举办摄影比赛和征集老照片,并进行口述访谈,然而后来在1990年时台盐公司因为民营化,博物馆建设受到影响,最后只完成馆内馆内八成左右的设施。

这令许多文史工作者担心盐博馆就此成为“文化弃婴”,不断寻求帮助,以免博物馆半途而废。最后盐博馆的经营权仍然进行了公开招标,由盐光基金会取得两年的经营权。基金会协助提供许多盐业资料给文史工作者、研究生及学者,所做的相关研究也对地方政府建立盐业相关遗址历史建筑或古迹鉴定有所助益。

博物馆独特的外观非常醒目,“两兆双星”的尖塔式白色建筑,斜阳照射之下,分外亮眼。

占地六千多坪台湾盐博物馆,分为四层楼,各有主题,一楼的“海海人生”设有360度的声光剧场,带您体验50年代的盐村生活;二、三楼则是陈列着许多泛黄的照片,纪录着台湾盐业的奋斗历程,四楼的主题馆最受小朋友喜爱,仿制世界最大地下矿盐,犹如亲临实境世界文化遗产的“波兰盐矿”,又或者感受进入世界第一座深度超过1000公尺的“四川井盐”,四楼还有一座仿真矿坑的动态电梯,随着警报音效,缓缓深入地底,除了几可乱真的美丽岩盐,还有特别的许愿池、各种盐故事。