中国嘉德-旃檀林佛教艺术集萃专场,已经走过了十多个年头。这十多年,我们与所有的藏家、同行以及众多的喜马拉雅艺术爱好者共同学习、同步成长,一起见证喜马拉雅佛教艺术在中国的快速发展与日益兴盛。

此次中国嘉德2025春拍佛教艺术专场,精心挑选了百余件佛教艺术精品,囊括了中国历代具有代表性的雕像作品,以及明清宫廷佳作、尼泊尔、印度、西藏等地区的优质造像、绘画艺术精品,充分展现喜马拉雅艺术无与伦比的非凡魅力。我们期待与您一同走进神秘美丽的独特之境。

Lot 1269

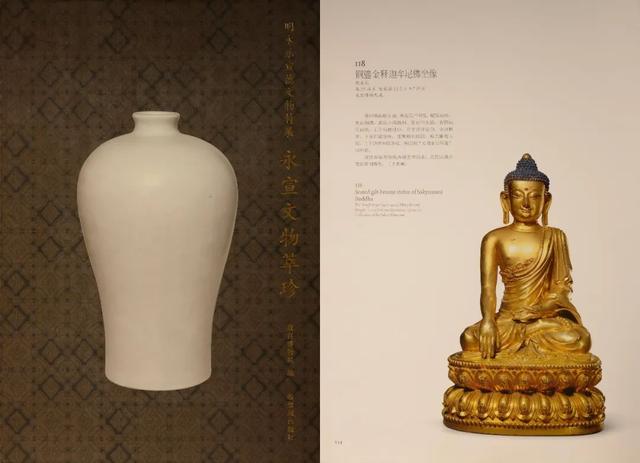

明永乐(宫廷)

铜鎏金释迦牟尼佛

H 15 cm

款识:“大明永乐年施”六字楷书款

来源:

1.中国嘉德2021年11月29日,Lot3886。

2.雪月(Tuyet Nguyet,1934-2020)及Stephen Markbreiter(1921-2014)旧藏。

永乐款释迦牟尼佛像考

故宫博物院研究员、藏传佛教文物研究所所长 罗文华

永宣造像是明代宫廷造像的代表之作,虽然时代跨三个皇帝,即成祖时期(年号“永乐”,1403-1424年)、仁宗(年号“洪熙”,1424-1425年)和宣宗(年号“宣德”,1425-1435年),但研究者常将其称为永宣时期,因为目前所见宫廷造像款多以“大明永乐年施”和“大明宣德年施”为主,没有见到过仁宗的年号。这其中有仁宗在位不足一年不足有关,也可见得明初永乐、宣德两个时期在宫廷藏传佛教造像中所扮演的重要角色。

近十余年来,永宣宫廷造像颇受推崇,以其造像工艺精湛、装饰精致入微,鎏金厚而色彩沉稳的特点,突显皇家风度。随着研究的进展,永宣造像的数量不断增加,这对于我们进一步认识永宣宫廷造像的艺术风格、多元文化的影响有很大的裨益。此像即是其中代表性的作品之一。

此尊为释迦牟尼佛,通高15厘米。佛螺发涂蓝,脸泥金,是藏传佛教造像的主要特征,泥金剥落殆尽。宽额方脸,鼻梁直挺,眉间有突出的白毫小点,颈部有明显的三道吉祥纹。佛肩宽厚背,后背内弯,脊椎线十分明显,这是印度与喜马拉雅地区造像的人体表现的传统特征。着袒右肩式袈裟,袈裟衣褶与裙边线条自然生动。右手施触地印,左手施禅定印,表现了释迦牟尼佛在菩提迦耶菩提树下成道的形象,主要流行于西藏中部地区。佛全跏趺坐于仰覆莲台上,上下莲瓣排列整齐,莲瓣饱满瘦长,线条富有弹性,瓣尖卷起,是永宣造像的主要特征。

台座上前面有从左至右书“大明永乐年施”款,证明了它的宫廷皇家来源。黄铜封底由清晰的八个垛口加固,铜板正中阴线刻十字交杵图案,作为经过加持的证明,表面尚有朱漆的残余,这是一种供养的方式,在尼泊尔非常流行,元朝传入中国,主要见于元代宫廷与西藏的造像中。明代宫廷造像也采用了同样的供养方式,应当也是继承了尼泊尔的传统的结果。造像整体金色完整明亮,造型规整精致,代表了明代宫廷造像的水平。

这件藏品最早是由“Arts of Art"杂志的创始人Tuyet Nguyet(中文名:雪月,1934-2020年)以及Stephen Markbreiter(1921-2014年)伉俪收藏。

此像的独特之处在于它的尺寸堪堪15厘米,这是永乐造像中的小型造像。永宣造像中,多数造像的通高尺寸在23-25厘米之间。但也不尽然,在公私藏品中,较此尺寸小的造像数量亦复不少。以Speelman的藏品为例,通高尺寸在18-21厘米之间的例子并不少见,属于中型造像①。而此尊的尺寸更小,应属最小型作品。虽然尺寸较小,但精工细作的水平丝毫不减。问题是,这种最小型作品的功能与大小型造像有什么不同吗?

根据现存文物资料来看,这种小像很可能出自莲花曼荼罗中的主尊,如布达拉宫珍宝馆所藏大威德金刚曼荼罗中的主尊,尺寸与此相当(图1-2);但是明宫廷制作的开花曼荼罗以释迦牟尼佛为主尊的情况没有实例可以证明,这种情况在此尊造像上,似乎可能性较小。

(图1-2)大威德金刚曼荼罗 布达拉宫珍宝馆藏

另有一条史料给我们思考这个问题提供了一个新的答案。根据明代重要史料《西天佛子源流录》的记载,明代永乐至景泰时期的四朝高僧班丹札释(1377-1452年)曾经用银、铜鎏金、檀香造了多种造像,永乐三年(1405),朱棣诏请他进京。在南京觐见时,颇得朱棣青睐,当时命令“按经依法,教令各工制造坛场诸法仪像、铃杵供器。”

②由此可以看出,永乐时期,宫廷造像得到了外来高僧的指导,而坛场诸法仪像就意味着为立体曼荼罗的成员造小型铜造像,此尊或许就是其中一尊亦未可知。需要澄清的是,不像此前有人所传说的那样,明宫廷有所谓的造佛处,而是“各工”,实际上跟清代宫廷一样,由各个不同的作坊分工合作完成所有的法器制作。如果这点成立,此类小像应当是明代宫廷立体造像中的一尊,而且是按照曼荼罗的结构,与其他眷属一并铸造,只是现存散落,无法复原而已。此类造像值得各位藏家的密切关注。

参阅:

1.《仁爱之乡》(Abode of Charity),俄罗斯圣彼德堡冬宫出版社,2015年,119页,图52。

2.《雪域瑰宝在北京》,熊文彬、曲珍主编,中国藏学出版社,2013年,63页,图58。

3.《明永乐宣德文物特展:永宣文物萃珍》,紫禁城出版社,故宫博物院编,2010年,244页,图118。

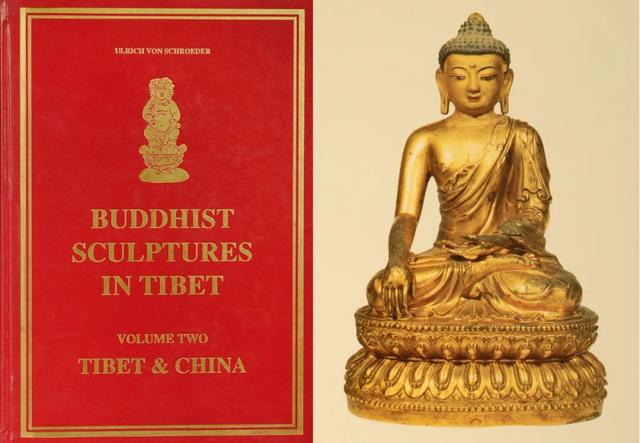

4.《西藏铜佛造像》(Buddhist Sculpture in Tibet-India & Nepal),乌尔里希·冯·施罗德(Ulrich Von Schroeder),2001年,香港法观出版社,卷二,1280页,图358A。

5.《印度与西藏的铜造像》(Indo-Tibetan Bronzes),乌尔里希·冯·施罗德(Ulrich Von Schroeder),香港法观出版社,2008年,521页,图146D。

注释:

①苏富比,《Visions of Enlighten: The Speelmen Collection of Important Early Ming Buddhist Bronzes》2006年10月。

②张润平、苏航、罗炤编著:《西天佛子源流录:文献与初步研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年,页248-249.]

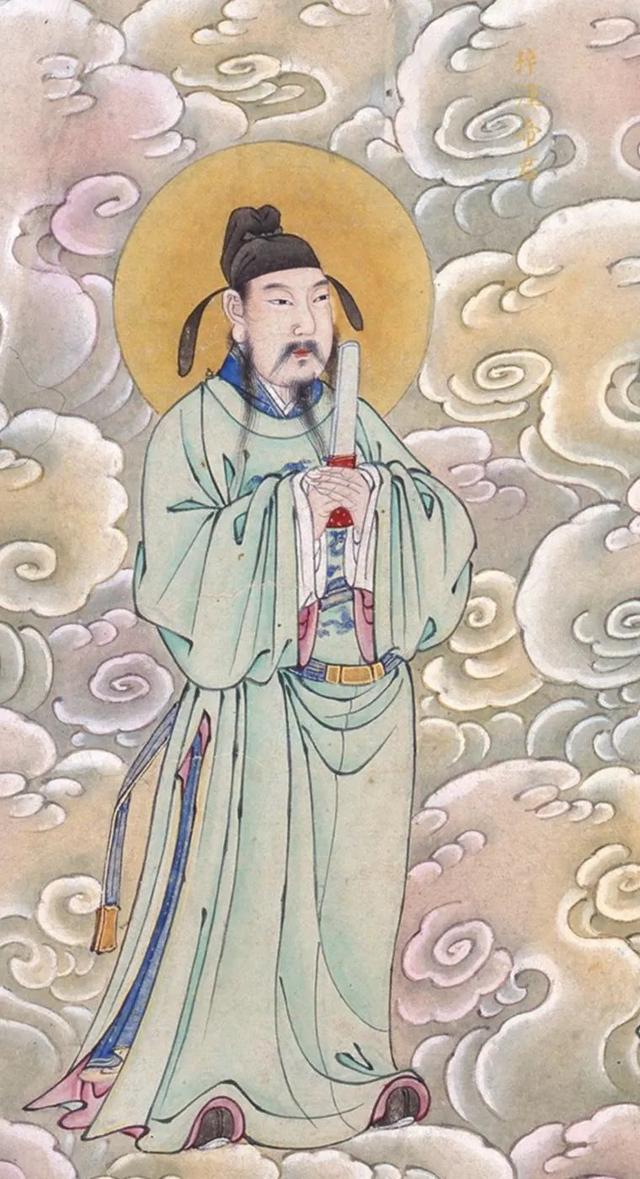

Lot 1270

清康熙(宫廷)

绢质文昌帝君感应之神水陆画

172.5×92 cm

款识:“口口感应之神”,“和硕庄亲王发心诚造”

文昌帝君又名梓潼帝君,为民间和道教尊奉的掌管世人功名禄位之神。此画中文昌帝君身着朱红色长袍,头戴官帽,手持笏板,雍容而立。身后跟随魁星,形貌似鬼,亦为主掌文运之神。画面右侧为一童子,手托金质托盘,上承青铜狮熏,流露出宫廷生活的精致细节。文昌信仰来源于中国古代的星宿信仰。文昌本是天体中的一个星座。《楚辞注》云:文昌六星,在北斗魁前。道教认为:文昌明,文运将兴。《云笈七笺》说:文昌星神君,字先常,天子司命之符也。文昌帝君又因其世居四川梓潼而得名梓潼帝君。此画中的神名题款惜已不全,余留“感应之神”四字,带有通过画中所绘之神感应世人心中所求的神圣含义。

此幅“文昌帝君感应之神”水陆画,带有款识“和硕庄亲王发心诚造“,证明此画为皇家制作。此幅应为第一位和硕庄亲王爱新觉罗·博果铎(1650-1723)命宫廷造办处绘制一系列佛教供养画之一,皆以描金方框内书神祇名号,并于画作下方边缘墨书“和硕庄亲王发心诚造”,钤印“庄亲王宝”篆体方章。此套“和硕庄亲王发心诚造”水陆画以风格雍容华贵、绘工精美非凡闻名于世,于清末流散全球,存世仅十余件,在美国大都会博物馆、弗吉尼亚美术馆均有收藏。

参阅:

1明弘治,《孝康敬皇后张氏授箓图》(局部),文昌帝君。

2监门关圣帝君水陆画,173 x 91cm,美国大都会艺术博物馆藏。

Lot 1268

清乾隆

铜鎏金关公坐像

H 17.5 cm

款识:“伏魔大帝”

关公,亦常被称为关帝。本尊关帝像,呈威武坐姿,眉眼上挑,双目凝视,胡须自然下垂,满面威严与刚正之气,不怒自威,面相与中国传统戏曲中关公角色的脸谱颇神似。左手自然置于左腿上,右手抬起捻起一绺胡须。髻顶包头巾,额际佩戴雕花宝冠,身着铠甲,脚踩云头履,铠甲外披袒右肩式龙纹袍,坐于神台之上,作帝王相。微凸的肚腹处衣袍上錾刻圆型龙头花纹,裙边刻云纹及花草纹,龙袍内的铠甲处,鳞片刻画细密均匀,雕刻手法娴熟老练,细节处理精到,衣纹带饰、铠甲纹理表现淋漓,胡须保留原铜皮壳,更加形象逼真,气韵极佳。正面底沿中央刻“伏魔大帝”四字铭款,极为难得。

Lot 1275

15世纪

合金铜桑波坚赞像(嵌银、原封底)

H 19.5 cm

著录:Himalayan Art Resources item no.16843。

藏文:མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ

此尊造像描绘的是萨迦派著名祖师桑波坚赞的青年形象。面部表情轻松,目光坚定,且以明亮的贵金属银镶嵌眼部,标志着这位学识丰富的年轻大师开明的内心意识。内着适应西藏寒冷气候的僧坎,穿着一件朴素的内袍,以螺纹腰带堆叠固定在他的上腰部,坎肩及袈裟边缘,均阴刻有细密繁复的缠枝莲花纹。外披一件宽松的长袍,格纹处雕有宽边卷云纹饰,下摆是轮廓清晰的缠枝莲花纹。长袍自然下垂堆叠,织物的垂坠感明显。主尊坐下,是单层覆链底座,莲瓣细长精致,排列整齐,绕座一周;瓣芯饰简约点状纹饰,增强立体感;莲座背面底沿处,刻藏文铭文显示塑像身份:

藏文:མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ན་མོ

转写:mkhasbtsunbzang po rgyalmtshan la namo

译文:顶礼凯尊桑波坚赞

西藏历史上不只一位大师名为桑波坚赞。由于这种有纹理的帽子通常是由萨迦派僧人佩戴的,故此尊造像最有可能的身份是一世班禅克主杰弟子,夏鲁寺第六任堪布,任职于1483-1493。判定此尊造像归属于萨迦派系,也与雕塑的黄铜色、非镀金和突出的造像风格以及莲瓣形制相一致。莲瓣的细长形状受到了明初宫廷雕塑风格的影响,明初宫廷向著名的萨迦寺院赠送了高质量的佛教造像作为外交礼物,并在接下来的一个世纪里激发了西藏艺术家的模仿创作热情。

与此尊造像相似的作品,可参阅邦瀚斯纽约2017年3月14日Lot3273号拍品,一尊桑吉毗像;另外,可以参阅邦瀚斯香港2017年10月3日 Lot26,一尊相似尺寸的觉囊派喇嘛,与本尊处理溢出底座边缘的长袍的手法,如出一辙。

参阅:合金铜桑吉毗像,邦瀚斯纽约2017年3月14日,Lot3273号。

Lot 1279

16世纪

棉布彩绘弥勒菩萨唐卡

91×83 cm

来源:日本广岛县尾道市耕三寺旧藏。

同时期、同种工艺又达到同等尺寸的唐卡非常罕见。鲁宾博物馆藏的一件15世纪药师佛西天净土唐卡(图1),极有可能与本件弥勒唐卡为同组作品。鲁宾博物馆还收藏有一件同时期的宗喀巴唐卡(图2),亦说明此类唐卡在艺术性与学术性上的重要地位。

图1.

西藏15世纪

阿弥陀佛西天净土唐卡

高130.5cm,宽114.9cm

鲁宾美术馆藏

图2.

西藏15世纪

宗喀巴唐卡

高128cm,宽96cm

鲁宾美术馆藏

弥勒的梵名是Maitreya,意为“慈心”,故亦称为“慈氏”。先佛入灭后,弥勒以菩萨身为天人说法,住于兜率天。此张唐卡表现的是弥勒菩萨位于兜率内院中说法的景象。

弥勒身披朱红色袈裟,头戴金冠,坐于狮子座上的莲花之中。双手结说法印,两枝龙华树的花茎一左一右,自弥勒指间延伸至肩膀两侧,左侧承托金色宝瓶,右侧则是金色法轮。仔细看去,菩萨的发髻顶端是一尊金色的宝塔,亦是弥勒的象征之一。弥勒周身金光璀璨,金身彰显了弥勒菩萨的庄严显赫。在这张唐卡中,弥勒居于一座巍峨华美的藏式宫殿之内,正是善法堂,即弥勒说法的地方。兜率天有七宝大狮子座,高四由旬,为了庄严狮子座,所以用阎浮檀金,和无量七宝来装饰。

狮子座四边,有百千大梵天王,各天王手持一件梵天妙宝,作为宝铃悬挂在宝帐上。也有小梵天持着很多宝器,织成罗网盖于帐上。也有无数天子、天女眷属,手持宝花布置在狮子座上,忽然间莲花化出五百亿宝女,手执白拂侍候在帐内。宝宫四边有四支宝柱,每支宝柱有百千间楼阁,以大梵天王的如意珠相互铰接。每一阁间有百千天女,天女有微妙外相,手持宝器,音乐中演说苦、空、无常、无我,以及诸波罗蜜法。

这件唐卡构图恢弘气派,设色富丽堂皇,精彩地呈现了弥勒菩萨在兜率内院中向源源不断地化生出来的天子和天女们传法的情景。弥勒菩萨是汉传佛教与藏传佛教共同的重要题材,此张唐卡无论庄严的构图、精美的画工、稀有的沥粉堆金工艺,都代表了16世纪时期西藏绘画的最高水平。

从西藏绘画艺术史的角度,这件唐卡具有重要的节点意义。它体现了西藏绘画受到汉地艺术风格的影响,从13-14世纪的刚劲古拙向15世纪之后的细腻优雅的转变。浓郁的红色、璀璨的金色,提醒着我们早期西藏绘画艺术的辉煌成就;而多彩的祥云、宽松流动的衣纹,又流露出汉地绘画灵动优美的意趣。

Lot 1285

清乾隆(宫廷)

铜泥金日光徧照菩萨(六品佛楼)

H 20 cm

款识:“大清乾隆年敬造”,“日光徧照菩萨”,“功行根本”

此像底座正面阴刻佛名款“日光徧照菩萨”,“徧”古通“遍”,即我们熟悉的日光遍照菩萨,亦称日光菩萨,是药师琉璃光如来的左胁侍,是净琉璃世界无量无数菩萨众中的上首大菩萨,与右胁侍月光菩萨在东方净琉璃国土中并为药师佛的两大辅佐,也是药师佛国中无量菩萨众的上首菩萨。故宫梵华楼现存此题材菩萨佛名款即为“日光遍照菩萨”,现供于西壁第三层第二龛。(见参阅)。日光菩萨的名号,是取自“日放千光,遍照天下,普破冥暗’的意思。此一菩萨持其慈悲本愿,普施三昧,以照法界俗尘,摧破生死之闇冥,犹如日光之遍照世间,故取此名。

菩萨为一面二臂。头戴五叶宝冠,葫芦形发髻,耳后有束发缯带,寂静相。祖露上身,肩披帛带,下身着裙,佩饰耳珰、项链、臂钏、手镯、脚镯。左手放在左腿上,掌心朝上;右手施说法印,并执莲花茎,莲花置于右肩,花心上托经卷、日轮。右舒坐于圆边三角形覆莲底座上,底座正面下沿刻“日光徧照菩萨”名称,上沿为“大清乾隆年敬造”之阳铸款,背面开云头光之处,刻佛像归属款—“功行根本”。

参阅:《梵华楼》卷四,故宫博物院编,王家鹏主编,紫禁城出版社,2009年,1132页,图1061。

Lot 1252

蒙古17-18世纪

铜鎏金金刚持像

H 21 cm

喀尔喀蒙古在清初是由喀尔喀部(八十六旗)组成的,也称漠北蒙古,行政中心在库仑(今蒙古国乌兰巴托市)。出自喀尔喀蒙古哲布尊丹巴活佛一世—扎那巴扎尔(1635-1723)之手的金铜佛像确立了喀尔喀蒙古佛像的标准样式,主要流行于17世纪晚期至18世纪早期。用铜考究,铜质精良,密度很高,胎体厚重敦实,鎏金淳厚,手头较重,形塑方面追求表现肌肉的力度,造型工稳对称,端正中不失精巧和柔美感。

金刚持是本初佛,受西藏各教派普遍尊崇,是无形的法身的人格化,代表证悟圆满觉性究竟的本质。此尊金刚持双手分持金刚杵与金刚铃,交叠于胸前,身体微微左倾,头戴华丽五叶宝冠,头顶束高发髻,髻顶以摩尼宝珠为饰;宝冠缯带于耳后垂落至肩,长耳饰长花珰,余发分披双肩,绕颈飘带紧贴双肩,沿肘内落至大腿外侧的莲台之上。周身佩戴高浮雕连珠式璎珞,肘、踝戴宝钏,下身着束腰长裙,以窄腰带束于腰间,腰带下垂坠高浮雕珠链式璎珞,颇显华丽。长裙轻薄贴体,只足钏上方处,以一道刻满简约小花朵的纹饰带表现裙边。下承仰覆莲瓣,浅束腰,仰覆莲瓣呈双层扁平状,上下交错排列,绕座一周,瓣尖微微上挑,立体感极强,上下沿处均饰一道连珠纹。这是喀尔喀蒙古造像的典型莲座。

此尊铜像是扎那巴扎尔风格造像的优秀实例,鎏金饱满,造型端正,身形健硕有力,加之细腻的曲线和精致的细节,达致优美的整体造型,自然而满具生命力。

相似实例可参考佳士得纽约,2005年3月31日,Lot188一尊无量寿佛,除题材外的铸造工艺与包括宝冠、项链、钏镯、飘带、莲座等装饰细节与本尊高度相似。

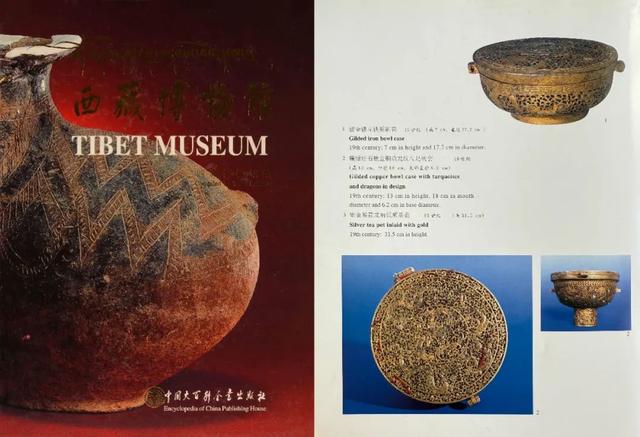

Lot 1271

16世纪

铁錽金龙凤纹碗套

D 15.3 cm

碗套是为防止瓷质碗损坏而量身定制的容器,此件铁制碗套,以复杂的铁錽金工艺打制而成,由盒身和盒盖组成,器物左右两侧,加有安装把手之扣环,胎体厚,碗口上有罩盖,以合页与碗口缘部连接,碗外壁两侧有对称提耳,便于系带背携。相似器物可以参考西藏博物馆与罗布林卡的两件藏品。整器全镂空雕铸,碗身雕龙纹,碗盖雕凤纹及花草枝叶纹饰,图案层次分明,线条自然流畅,纹饰繁缛,美观大方、极具装饰效果。

参阅:

1.《罗布林卡珍贵文物》,尼玛旦增主编,中国藏学出版社,2011年,219页。

2.《西藏博物馆》,西藏博物馆编,中国大百科全书出版社,2001年,128页。

Lot 1253

清乾隆

铜鎏金尊胜佛母

H 17 cm

尊胜佛母简称尊胜母,与无量寿佛、白度母并称长寿三尊,多供奉于无量寿佛右侧,主长寿。

此尊佛母造像法相庄严,三面八臂,每面各具三目。其右第一手持十字羯磨金刚杵,二手持白莲座,上为阿弥陀佛,三手持箭,四手作施愿印;左第一手忿怒拳印持绢索,二手执弓,三手作施无畏印,四手持甘露宝瓶;面容端方,双颊丰满,下颌微收,眉高挑、目微阖,眉线略浅与鼻骨相连,是乾隆朝造像的一贯手法,样貌亦完全符合乾隆朝习惯审美;身着秀丽贴体天衣,双足跏趺坐于仰覆莲台之上。

造像胎体厚重,雕工细致,脚趾、手指关节等细节处均自然写实,下身衣裙轻薄贴体,覆至脚踝;周身花蔓、天衣、宝冠、璎珞等庄严。身如秋月,优雅华丽,鎏金均匀,工艺极为精细。周身配饰均以细密均匀的连珠纹表现,虽部分法器已失,仍颇显华贵。下承深束腰仰覆莲座,细长瓜子型莲瓣,里外三层,排列紧密整齐,上下沿各饰连珠纹一道,上沿的颗粒尤为饱满,立体莲瓣敷施正面,背面开如意云头光。

此种形制莲座,在乾隆造像中比较少见,相似的莲座制式可以参考清宫旧藏的一尊乾隆白度母像,相比之下,本场这尊更显精致华丽一些;对比两尊的面相,也是高度相似,故此尊极可能也是乾隆年间的清宫造办处所制。尊胜佛母在蒙藏地区广受信仰,清代藏传佛教信仰盛于汉地,乾隆皇帝尤笃信藏传佛教,曾在宫中多处位置供奉其造像以及唐卡,以祈延寿、祈福,此尊堪称期间佳作,体现了乾隆一朝金铜造像的精湛技艺,诚可宝藏。

参阅:《故宫博物院藏文物珍品大全-藏传佛教造像》,王家鹏主编,上海科学技术出版社、商务印书馆(香港),2003年,258页,图247。