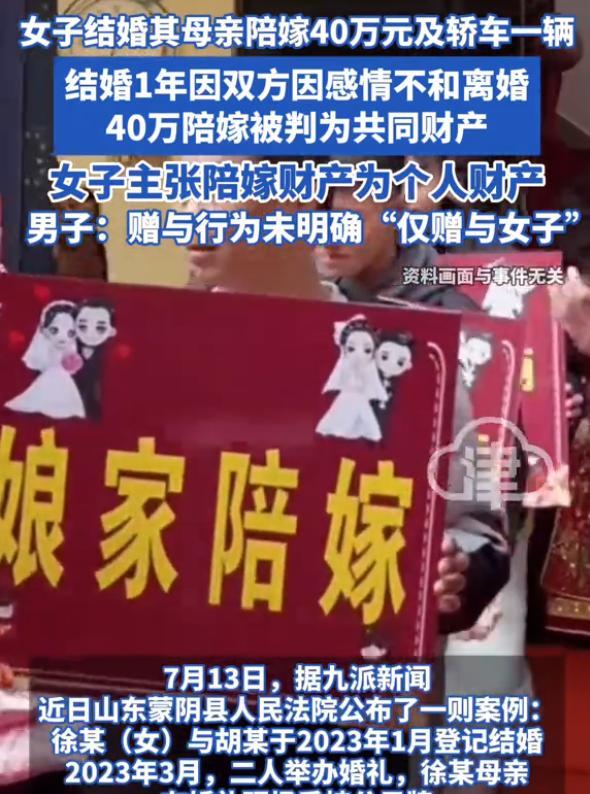

[太阳]“这谁还敢结婚?”7月9日报道,山东蒙阴,女子出嫁时娘家陪嫁40万和一辆车,离婚时却因这笔钱该归谁,闹到了法院。女方坚持是自己父母给自己的,男方却说是夫妻俩的共同财产,结果法院一锤定音:陪嫁,归夫妻俩共有! (信息来源:红星新闻——结婚陪嫁40万元及轿车一辆,离婚时女方主张此为个人财产 法院:属于夫妻共同财产) 彩礼和嫁妆是两个家庭对新人未来的期许和祝福。谁知当婚姻走到尽头,这些却变成了法庭上争执的来源。一份本该“陪”着姑娘的嫁妆,最后却没能跟着她回家,法院的判决出乎很多人的意料,这究竟是怎么一回事? 传统观念里,彩礼和嫁妆的归属似乎天经地义。彩礼是男方给女方家的,嫁妆则是女方娘家给女儿的“私房体己”,寓意着女儿嫁过去也能有经济上的底气。很多人朴素地认为,离婚时,这些东西理应“原路返回”,特别是嫁妆。 人们普遍觉得,夫妻共同财产指的是婚后一起挣的工资、做的投资。至于婚前一方父母给的钱,比如男方婚前买的房,女方带来的嫁妆理应属于个人。可问题是这种“想当然”,一旦对簿公堂,却遭遇法律的精准打击。 山东蒙阴县一起离婚案中,徐某和胡某结婚时,徐某的母亲高调提出“陪嫁40万元及轿车一辆”。这番操作本意是给女儿撑腰,让她在婆家有面子、有底气。谁知这份风光的嫁妆,不到两年就成了法庭上的争议焦点。 徐某提起离婚,主张这40万现金和轿车是母亲对她个人的赠与,应算作她的个人财产。她拿出了婚礼现场的视频作为证据。然而她的丈夫胡某认为,这笔财产是在两人登记结婚后才给的,而且“陪嫁”并没有明确说是“单独赠与徐某一人”。 法院审理后支持了丈夫胡某的主张。法院判决这40万元和轿车属于夫妻共同财产,离婚时需要进行分割。 这个判决让很多人感到困惑,甚至有些不平。在大家看来天经地义的事情,到了法庭上却行不通?这究竟是法律太无情,还是我们对“赠与”的理解太天真? 关键在于法律讲求的是明确的意图和过硬的证据。一方父母的赠与,如果没有特别声明,法律会倾向于“推定”这是对夫妻双方的共同赠与。这是一种为了维护家庭稳定和交易安全的默认设置。 这也反映了传统习俗与现代法律之间的落差。我们习惯了那些约定俗成的模糊表达,但在法律的严谨框架下,“陪嫁”这个词的含义远不如一份清晰的《赠与协议》来得有力。 这无疑是一记警钟,它提醒所有准备或已经步入婚姻的人们,在处理大额彩礼和嫁妆时,除了情感的投入,也需要一点法律的理性。 提前通过书面协议或公证等方式,把财产的归属界定清楚,并非不信任感情,恰恰是为了给这份感情上一道“保险杠”。一份清晰的协议,就像一份财产的“说明书”,能避免它在未来变成一个引爆家庭矛盾的“炸药包”。