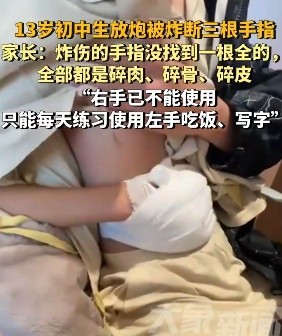

春节期间,某地13岁少年在燃放爆竹时发生意外,三根手指瞬间被炸断。图片上的情景,恰似一记重锤敲击着现代社会的安全神经。这场看似偶然的事故背后,潜伏着一个深邃的人类认知陷阱——当人们笃信自己永远是被命运眷顾的"例外者"时,危险已悄然张开獠牙。

一、例外心理的认知建构

现代人正在经历一场前所未有的认知革命。在信息爆炸的时代,社交平台不断强化着"主角光环"的虚幻想象。短视频平台上,极限运动爱好者从千米高空纵身跃下却安然无恙;直播镜头前,美食博主生吞活章鱼而毫无异样。这些经过算法筛选的"幸存者偏差"样本,在受众潜意识中编织出危险可控的认知幻象。神经科学研究显示,人类大脑的奖赏系统会对"例外成功"案例产生超常兴奋,这种生理机制与赌徒心理的形成如出一辙。

心理学中的"达克效应"精准描绘了这种认知偏差:越是缺乏专业认知的人,越容易高估自身能力。就像那位受伤少年,或许曾在同伴面前娴熟拆解过烟花爆竹,这种零星的"成功经验"在青春期大脑中发酵,形成坚不可摧的自我确信。神经影像学研究证实,青少年前额叶皮层尚未完全发育,导致风险评估能力比成年人低40%以上,这种生理特质与心理认知的错位,构成了危险的温床。

在符号学视野下,"例外者"身份已成为现代人的精神图腾。社交媒体创造的平行时空中,每个账号都是自己人生剧场的绝对主角。这种虚拟世界的身份建构不断侵蚀现实认知,当真实世界的物理法则与数字世界的虚拟规则发生碰撞时,悲剧便难以避免。就像希腊神话中伊卡洛斯执着地飞向太阳,现代人也在科技幻象中模糊了生存的边界。

二、危险认知的群体性失焦

道路交通事故统计显示,超过73%的肇事者在事发前坚信"这种事故不会发生在自己身上"。这种集体认知偏差构成了社会性的风险盲区。在公共卫生领域,吸烟者普遍存在"肺癌只会找别人"的侥幸心理,这种心理防御机制使全球每年超过800万人死于烟草相关疾病。认知科学家指出,人类大脑进化形成的"乐观偏差"本是对抗生存焦虑的利器,但在现代社会却异化为吞噬理性的黑洞。

社会学家观察到,当代风险认知正在发生范式转移。传统社会的危险多源于可见的自然力量,而现代风险更多来自不可见的复杂系统。就像少年手中的爆竹,从化学配比到引爆机制都暗含着无数变量,这种系统性风险远超个体经验范畴。但吊诡的是,技术文明创造的"安全假象"反而强化了人们的控制幻觉,智能设备带来的便利感遮蔽了技术本身的危险性。

群体心理学揭示了更深的危机:当个体融入群体时,理性判断能力会急剧下降。烟花爆竹燃放现场,同伴的欢呼喝彩构成无形的压力场,青春期的身份认同焦虑与从众心理交织,最终压倒了本就不成熟的风险评估。这种群体性认知失调,在各类安全事故中反复上演,从驴友违规穿越禁区到网红冒险打卡,集体无意识正在制造新的生存危机。

三、破局之路:重建风险认知坐标系破解例外者迷思需要认知框架的重构。德国社会学家贝克提出的"风险社会"理论启示我们,现代人必须培养"系统性风险意识"。就像飞行员在模拟训练中建立的"情景意识",我们需要在思维中植入多维度的风险预判模块。日本中小学开设的"危机管理课"值得借鉴,通过虚拟现实技术模拟各类危险场景,在安全环境中培育风险感知能力。

认知神经科学提供了新的干预路径。通过神经反馈训练,可以增强前额叶皮层对边缘系统的调控能力。美国某实验室开发的"风险决策模拟器",能让使用者在脑电波监测下进行虚拟冒险,实时显示不同决策的潜在后果。这种将神经机制与行为训练结合的方法,显著提升了青少年的风险评估能力。

在社会治理层面,需要构建"预防型文明"新范式。新加坡的烟花爆竹管理制度颇具启示:除了严格的安全规范,更设立"风险教育体验中心",让市民在专业人员指导下安全感受爆炸威力。这种将硬性管制与柔性教育结合的模式,创造了风险认知的社会共识。数据显示,实施该政策后相关事故率下降68%,证明科学的风险教育比简单禁止更具长效性。

站在文明演进的十字路口,人类必须重新审视自身与危险的关系。无数事例都在贴出这样的警示:当科技赋予我们改造世界的力量时,谦卑与敬畏才是真正的护身符。破除外强中干的"例外者"幻象,建立基于科学认知的风险意识,这或许是我们这个时代最重要的生存课。在风险与文明共舞的现代丛林里,唯有保持清醒的认知与审慎的态度,才能避免成为下一个"意外"的主角。