我妈妈今年77岁了,年轻时没有上过学,但是总自以为是。今天做午饭,和以前一样,非要用大火。我家平时用电磁炉做饭,看不见火,都是调节功率来控制火候。我跟我妈说了很多遍,水开了以后,无论大火还是小火,水温都是100摄氏度,煮饭时间都差不多,但是大功率费电,小功率省电。可是我妈妈从来听不进去,坚持她的老观念:大功率是大火,温度高,煮饭快。我怎么才能说服她呢?

厨房里氤氲的蒸汽裹挟着两代人的智慧,电磁炉显示屏上的数字跳动着现代科技的脉搏。77岁的母亲固执地将功率旋钮拧到最大档位,金属锅底与陶瓷面板接触的瞬间发出轻微的震颤声。这个重复了三十八次的午间场景,折射出代际认知差异的深层密码——在经验主义与科学思维的交界处,藏着人类认知迭代的奥秘。

一、经验主义的认知锚点

母亲的烹饪哲学扎根于柴火灶台时代。在那个需要俯身吹燃松针的年代,火苗的跃动幅度直接决定饭菜熟成的速度。青烟缭绕的土灶前,她用树枝拨动柴薪的姿势,与今日旋转电磁炉按钮的动作如出一辙。铁锅底跳跃的橙红色火舌,早已在记忆深处烙下"大火速成"的生存智慧。

这种经验形成的条件反射具有惊人的稳定性。神经科学研究显示,重复行为会在基底神经节形成固定回路,60岁以上人群的神经可塑性下降40%。当电磁炉取代传统灶具时,认知系统仍在调用存储于海马体的旧有程序,形成顽固的行为惯性。

代际认知差异如同地质断层,深埋在时代变迁的岩层中。从观察火焰到理解电磁感应,从体感温度到认识焦耳定律,两代人站在认知光谱的两端,中间横亘着工业革命以来的技术鸿沟。

二、热力学定律的现实困境

沸腾的锅底泛起珍珠般的气泡,温度计指针恒定在100℃刻度线。经典热力学第一定律在此处显影:当系统达到相变临界点,持续输入的能量不再提升温度,而是加速汽化过程。这个初中物理知识,在厨房实践中却遭遇经验主义的强烈抵抗。

电磁炉功率测试数据显示,2000W大火与800W小火煮沸1升水的时间差仅为2分17秒,但能耗相差2.5倍。这种边际效益的急剧衰减,在认知层面难以突破"越大越好"的直觉陷阱。行为经济学中的禀赋效应在此显现——人们对既有认知模式的依赖价值,往往高于实际效用。

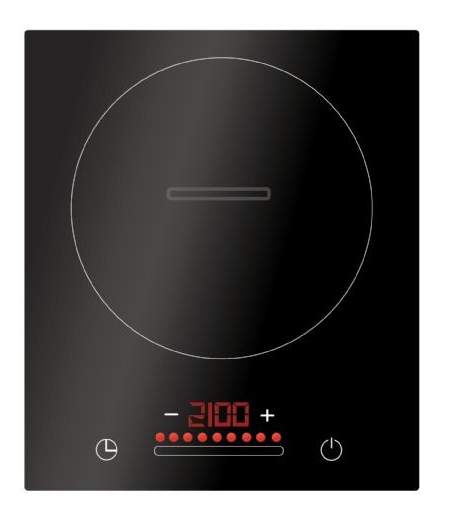

现代家电的抽象化操作界面加剧了理解障碍。功率百分比、定时设置、预设菜单等数字化交互,将物理过程封装在黑色方盒里,切断了传统烹饪中"观火候、听水声"的多感官反馈链条。

三、认知折叠的沟通艺术

说服的本质是认知系统的版本升级。我们带母亲参观电力公司展厅,让智能电表直观显示不同功率下的能耗曲线。当数字屏上的红色柱状图随着功率调节起伏时,她布满皱纹的手指第一次迟疑地悬停在旋钮上方。

平行实验法成为破冰利器。两口相同锅具同时烹煮等量米饭,2000W锅在12分钟后率先沸腾,800W锅延迟3分钟完成。但最终米饭口感与耗时差异微乎其微,电费单上的数字差异却清晰可辨。这种具象化对比胜过万千理论说教。

渐进式认知迁移需要智慧。我们保留母亲掌控火候的仪式感,同时悄悄设置功率上限。当1800W的"中大火"既能满足心理预期又兼顾能效时,妥协的艺术消弭了观念对立的棱角。三个月后,她开始向老姐妹传授"新式省电煮饭法"。

晨雾中的厨房依然蒸汽腾腾,电磁炉的蓝色背光映照着母亲的白发。功率旋钮停留在1600W刻度,这个数字凝结着两代人的认知折叠——既非对传统的全盘否定,也非对科学的盲目崇拜,而是在经验与理性的交织处,生长出适应新时代的生活智慧。当我们放下说服的执念,真正理解认知形成的深层机制,代际对话终将在时间的长河里达成动态平衡。