胡中藻是普通文官,乾隆为何利用他大搞文字狱?张廷玉也差点被整

1755年,胡中藻案的结局迅速引起了朝野震动,乾隆的这一波操作不仅震慑了官场,更带出了一场关于权力和信任的风暴。这个案子表面上是因胡中藻的“反动”诗文引起,实际背后隐藏的,是乾隆对前朝势力的警戒与清洗。

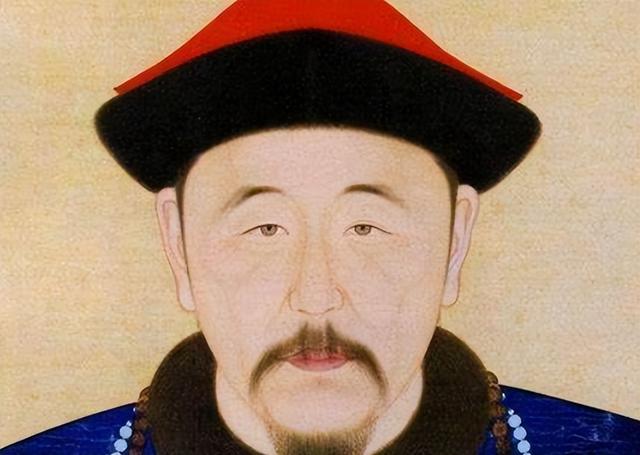

实际上,胡中藻不过是一个普通文官,江西出身的他才华横溢,乾隆元年考中进士,后调入翰林院,但他的命运因此变得扑朔迷离。胡中藻在担任陕西学政、广西学政等职位期间,培养了不少学子,也结识了许多文人志士。直到乾隆二十年,乾隆皇帝察觉到胡中藻的一些“异常”,决定大力追查他的一切言论和诗文。

当时的乾隆紧盯着胡中藻,并通过秘密的上谕要求广西巡抚卫哲治严密搜查胡中藻在广西任职期间的一切文字记录。这一决定使得朝廷上下感到不安。卫哲治迅速行动,将胡中藻所有涉及的资料上交中央。随后,陕甘总督刘统勋也奉命搜查甘肃巡抚鄂昌与胡中藻的通信文件。乾隆这一连串动作是为了查清胡中藻的“悖逆之作”。

对于胡中藻诗集中所载的几句诗句,如“一世无日月,又降一世夏秋冬”,被乾隆认为是在否认清朝的丰功伟绩,意图颠覆当前盛世局面。此外,胡中藻还曾以周穆王、武皇等古代人物喻指讽刺乾隆,称其不得民心、不勤政等,这些都成为乾隆对他定罪的依据。

胡中藻出任广西学政时所出考题《乾三爻不象龙》,被乾隆认为是在用谐音寓讽,意在诽谤本朝年号。其他题目如《鸟兽不可与同群》、《狗彘食人食》、《牝鸡无晨》等皆被乾隆一一解读为暗藏反动意图。事实上,胡中藻的这些考题皆出自《易经》、《论语》、《孟子》、《尚书》等经典,严格按考纲范围,并无异议。

这宗文字狱从胡中藻个人扩展到他的朋友与人际圈。在乾隆看来,胡中藻的一系列反动言论虽天底下无一人敢认同,唯独鄂尔泰对他颇加赞赏,遂成心腹大患。鄂尔泰不仅是满族高级官员,更因其对乾隆的支持,成了胡中藻的庇护伞。乾隆眼中的鄂尔泰“党派势力”,成了他此次清除的重点目标。

鄂尔泰的侄子鄂昌,更是因在诗文中对蒙古人称“胡儿”而引起乾隆的愤怒。这证实了乾隆怀疑鄂尔泰党羽不满的猜想。而张廷玉,清代唯一入祀太庙的汉人,也因与这些人交好而受到波及。张廷玉自雍正时期起即为朝廷重臣,与鄂尔泰一同辅佐乾隆,但乾隆十年后,对张廷玉态度逐渐冷淡,直到张廷玉请求辞职,乾隆才怒而剥夺他的配享太庙的资格。

胡中藻案实际上不过是乾隆借机打压、震慑前朝旧部、树立新朝威信的一次政治事件。胡中藻被处以极刑,然而这并不是事件的终结,反而将矛头指向了南方的文学氛围与文化传统。乾隆认为江西省是反动思想的集中地,让朝野震动。朝臣们纷纷顺势而为,提议禁止江西科举,并极力夸大皇帝的仁慈。

胡中藻受害后,江西省的文人们也因牵连至考举资格受到威胁。代湖南巡抚的江西人杨锡绂就在朝中谄媚皇帝,公然在上表中贬低自己的家乡,以讨好乾隆。而乾隆对此则表现出“宽宏大量”的态度,仅以“下不为例”来结束对江西的京中风波。

胡中藻案虽是清朝文字狱的一个缩影,却引申出了更多统治者与士人之间恩怨的纠葛,乾隆借此案清洗异己,实乃巩固自己统治的一种手段。文人的沉默与迎合却也折射出大清乱世的士大夫精神的没落。正如乾隆在上谕中所写,胡中藻的例子并非孤立,他利用这些文字杀人的事件,将权力威信树立到了极致。

整个事件展示了大清帝国复杂的政治斗争和皇权的绝对控制,胡中藻的悲剧不仅是个人命运的悲剧,更是那个时代政治阴霾下所有士人的共同命运。#视界频道激励计划#