中国近代史上,抗日战争时期的平民生活体现了战争对普通人的摧残。1931年九一八事变后,日军迅速占领东北,1937年卢沟桥事变标志着全面抗战爆发。华北、华东等地村庄被焚毁,粮食被掠夺,道路被封锁,平民被迫逃往山区或后方。

战争导致农业生产停滞,粮食产量锐减。据历史记载,1940年代华北平原的粮食供应严重不足,部分地区人均口粮不足200克/天,远低于维持生命所需。市场物价飞涨,黑市交易猖獗,普通家庭难以获取基本食物。

水源同样成为生存难题。战乱中,河流被污染,井水常被破坏或控制。逃难者长途跋涉,缺乏清洁饮水,脱水现象普遍。1940年代的逃难记录显示,部分平民因缺水在途中倒下,甚至有人因饮用不洁水患病死亡。

寒冷的气候进一步加剧困境。华北地区冬季气温可降至零下10度,逃难者若无御寒衣物,极易冻伤或患上呼吸道疾病。医疗资源匮乏也让伤病成为致命威胁。战争期间,医院多被军队征用,药品短缺,简单伤口若不及时处理,可能引发感染。

干粮是战乱中最基本的生存物资。抗日战争时期,粮食短缺迫使平民依赖便携、耐储的食物。常见干粮包括高粱面饼、玉米窝头和炒面。这些食物热量高、易保存,适合长途逃难。

1940年代,华北农村家庭常将高粱磨成面,蒸成硬饼,晾干后用布包裹,防止受潮。炒面则更轻便,制作时将面粉炒熟,混入少许盐,装入布袋,随身携带。据史料,八路军和游击队也依赖炒面作为野战口粮,表现其在恶劣环境下的实用性。

选择干粮时,需考虑热量和保存期限。高粱面饼每100克约提供300千卡热量,足够支撑体力消耗。相比之下,米饭或新鲜面食易变质,不适合逃难。制作干粮需提前准备,家庭可将粮食加工成饼或炒面,存放在干燥容器中。

逃难时,干粮应分装在背包或腰带,方便取用,同时避免一次性耗尽。历史记录显示,逃难者常将干粮分成小份,每日定量食用,以延长生存时间。

干粮的携带量需根据家庭人数和逃难距离计算。一般家庭可按每人每日200克干粮准备,足够支撑3-5天。超过此期限,需寻找补给,但战乱中粮食来源不可靠,囤积干粮尤为关键。

水是人体生存的核心需求,战乱中获取清洁水源尤为困难。抗日战争时期,河流被尸体或化学物质污染,井水常被敌军破坏。逃难者长途跋涉,体力消耗大,缺水可能在数小时内导致脱水甚至死亡。医学资料显示,成人每日需2-3升水维持基本代谢,儿童和老人需求稍低。携带水壶成为逃难的必要选择,确保随时有水可用。

水壶需坚固耐用,容量适中。1940年代,平民常使用铁皮或铝制水壶,容量约1升,配有密封盖,防止泄漏。制作时,需将水壶装满清洁井水或煮沸的河水,避免细菌污染。携带时,水壶应挂在腰间或放入背包,方便取用。

水壶的管理同样重要。逃难中,水源补给不可预测,需严格控制饮水量。每日饮水可分次分配,例如早晚各500毫升,避免一次性喝完。部分逃难者将水壶与干粮搭配,用少量水泡软炒面,增加饱腹感。

战乱中,恶劣天气对逃难者的威胁不容忽视。华北地区冬季气温低,山区夜晚更为寒冷。厚衣物如棉袄、毛毯或粗布大衣成为必需品。棉袄由棉花填充,保暖性强,适合寒冷环境。毛毯轻便耐用,可用作披风或铺盖,增加灵活性。

选择厚衣物时,需优先考虑保暖性和便携性。棉袄应贴合身体,减少热量流失,同时避免过于笨重。毛毯可折叠后放入背包,占用空间小。历史资料显示,逃难家庭常将棉袄和毯子捆绑在背篓,方便携带。衣物需提前清洗晾干,防止发霉。每个家庭成员应至少拥有一件厚衣物,儿童和老人优先配备。

厚衣物的维护同样关键。逃难中,衣物可能受潮或磨损,需定期晾晒,保持干燥。夜晚休息时,厚衣物可作为临时床铺,减少地面寒气侵入。

战乱中,受伤和疾病是常见威胁。逃难路上,荆棘、碎石或战斗可能导致擦伤、割伤,处理不当易引发感染。1940年代,平民常携带布条、草药或简易药膏作为急救用品。布条由旧衣物裁剪,干净耐用,可用于包扎伤口或固定骨折。金银花、蒲公英等草药具有抗菌消炎作用,适合处理轻微感染。少量碘酒或酒精也可用于消毒。

急救用品需轻便且实用。一小包布条(约10条,每条30厘米长)和一小袋草药(约50克)足够家庭应急使用。布条需洗净晾干,卷成小捆,放入防水布袋。草药需碾碎后装入油纸,防止受潮。逃难中,急救用品应随身携带,方便紧急取用。

使用急救用品需掌握基本技能。包扎时,布条需紧实但不压迫伤口,草药敷于伤口后用布条固定。战乱中,医疗救助遥不可及,急救用品成为自救的唯一手段。准备时,可参考村中草药知识或简单急救手册,确保使用得当。

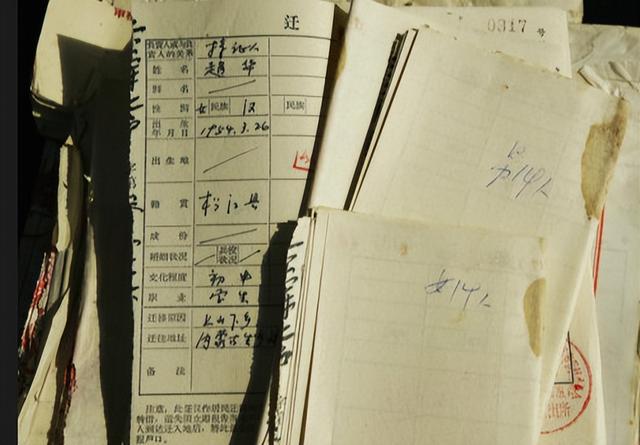

战乱中,身份核查频繁发生。日军、地方武装或游击队常对平民进行盘查,怀疑其为间谍或敌方人员。缺乏身份证明可能导致扣押或更严重后果。1940年代,户籍纸、家族信物或介绍信常被用作身份证明。户籍纸由地方政府发放,记录姓名、年龄、住址等信息。信物如戒指、玉佩可证明家族背景,增加信任。

身份证明需妥善保存,防止遗失或受潮。户籍纸可折叠后放入贴身衣兜,用油纸包裹防潮。信物如戒指可系上细绳,挂在颈部,随时出示。逃难中,身份证明需在盘查时迅速取出,避免引起怀疑。

身份证明的准备需提前完成。战前,家庭应整理户籍文件,确保信息准确。若无正式文件,可准备家族信物或村长开具的证明信。

五样物品——干粮、水壶、厚衣物、急救用品、身份证明——不仅是战乱中的生存工具,更是平民智慧的结晶。抗日战争的逃难经历证明,物资准备直接决定生死。干粮填饱肚子,水壶对抗脱水,厚衣物抵御寒冷,急救用品救治伤病,身份证明保障安全。这些物品看似简单,却在关键时刻挽救生命。

战争是残酷的,但人类的求生意志更为坚韧。历史告诉我们,准备充分的家庭更有可能闯过难关。无论时代如何变迁,生存的道理不变:用最少的物资,换取最大的希望。面对未知的挑战,提前准备、理性分配、妥善维护,才能在乱世中找到活下去的路。