历来认为,《三国演义》是中国古典第一部章回体小说。这种说法不完全正确,《三国演义》固然是章回体小说,却不是第一部。四大名著中,《水浒传》才是第一部章回体小说,然后是《西游记》、《石头记》,这两部书几乎与章回体《三国演义》同一个时代,甚至时间上还稍微靠前。

《三国演义》本名《三国志通俗演义》,最早的版本是嘉靖元年(1522年)刊刻的壬午本。这个本子共二百四十节故事,每节故事有一个单行标题,如“祭天地桃园结义”、“刘玄德斩寇立功”,等等,既没有标引数字顺序,更没有标引“回”(如图)。

明末清初时,毛纶、毛宗岗父子修订《三国志通俗演义》,合二百四十节故事为一百二十回,两个故事合为一回,重新拟定双行对仗式标题,改书名为《三国演义》。毛宗岗生于崇祯五年(1632年),卒于康熙四十八年(1709年),大致与《石头记》的作者石涛、八大山人同一个时期。也就是说,到了清朝时期,才有《三国演义》这个书名,这部小说才是章回体小说。

说到这里,就得讲讲民国伪造“施耐庵”这件事了。民国“袁吉人”伪造了一个施耐庵的邻居王道生,假借“王道生”之名,伪造了施耐庵墓志。这个墓志中说:“先生之著作,有《志余》、《三国演义》、《隋唐志传》、《三遂平妖传》、《江湖豪客传》——即《水浒》。”

无需做更多的考证辩驳,仅以施耐庵写《三国演义》,就能戳穿“袁吉人”的谎言。因而,殁于洪武三年的施耐庵、罗贯中是施耐庵的门人等等,就都是伪造的了。

《水浒传》中,引用了很多《三国志通俗演义》典故与人物,比如,林冲出场时,书中说他“燕颔虎须”,这个形象就出自《三国志通俗演义》。还有曾头市史文恭坐骑照夜玉狮子,也是仿照赤兔马描写的:

果然那马浑身上下,火炭般赤,无半根杂毛;从头至尾长一丈;从蹄至项鬃高八尺。《三国志通俗演义》

雪练也似价白,浑身并无一根杂毛,头至尾长一丈,蹄至脊高八尺。《水浒传》

照夜玉狮子就是玉麒麟,与赤兔马早就出现在《水浒传》第十三回书中,是天王李成和梁中书的坐骑。这两匹马分别借给了索超和杨志,两人在北京东郭校场比武争功。

《三国志通俗演义》肯定在《水浒传》之前,两部书的成书时间至少有三十年之隔。但是,《水浒传》明确以“回”划分章节,施耐庵的小说才是真正意义上的章回小说。

那么,施耐庵为何要以“回”划分章节呢?

第一,援引平话说书。宋元时期就有平话说书,每天讲一段故事,即将结束时,说书人就会结一个扣子:“欲知端的,且听下回分解”。这种语气,《三国志通俗演义》也有,总共二百四十节故事,有一百三十八节末尾有“毕竟如何,且听下回分解。”之类的扣子。

但是,这种说书人的语气,并不是“章回”小说,严格意义上讲,必定是以“回”为单位划分章节。比如:“第一回 张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔”。

关于“章回”小说,《石头记》中有一句话解释得非常清楚:“后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,节题曰《金陵十二钗》。”也就是说,章回应当出现在目录之中,每一章节以“回”为目。

第二,隐写朱明。《明实录·太祖高皇帝实录》记载:“(太祖)出自帝颛顼之后,周武王封其苗裔于邾,春秋时,子孙去邑为朱姓”。被周武王封在邾国的,是吴回之子陆终的曹姓后代。吴回,是颛顼帝重孙,第二代祝融。“融,大明也”,大明国号就出自这里。因此,朱元璋在称帝之前,先自称吴国公,再称吴王,完成了由国公到王,再进位为帝的子承父位的正统继位过程。

于是,《水浒传》写了一段由吴国公到吴王的故事,就是“武行者夜走蜈蚣岭”。这回书中,武松在蜈蚣岭坟庵杀了一个小道童和飞天蜈蚣王道人。蜈蚣岭,即“吴公”,蜈蚣王道人,就是“吴王”。

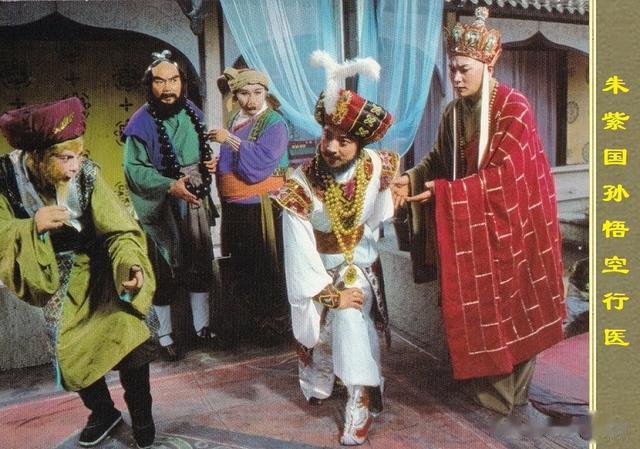

《西游记》车迟国故事中,孙悟空变作一条变作一条七寸长的蜈蚣,帮助唐僧坐禅赢了虎力大仙。第七十三回,黄花观多目怪节是一条七尺长短的蜈蚣。黄花观隐写的是朱元璋出世,《明实录·太祖高皇帝实录》记载,朱元璋的母亲陈氏太后梦见在舍南麦城遇到一个黄冠,这得了一粒冷香丸,梦醒之后就生下了大明太祖。

朱元璋出世之年是天历元年,冷香丸、天历元年,就是从《水浒传》到《西游记》,再到《石头记》中的“天香”。黄冠,隐写的是颛顼帝爷爷黄帝,黄帝传位与颛顼,朱元璋是黄帝所赐冷香丸而生,是把自己比作了颛顼之父,继承的是黄帝的帝位。至少,朱元璋说自己不输与颛顼。所以,朱元璋说自己“继承中国帝王正统”,以五德为朱家字辈,正好对应五帝。

既是黄帝之子,朱元璋却又以祝融为国号,自称吴国公、吴王,大明这等“天命论”原本就乱七八糟的,三大名著也就借此讽喻大明太祖,说大明实亡于洪武,《水浒传》、《西游记》就以蜈蚣、多目怪暗写大明太祖。黄花观之“黄”即此喻。

花,是“草化”,谐音“曹化”,朱姓出自邾国曹姓,这是三大名著的总符码,写的就是朱家事,因而有花和尚、花村刀笔吏、花果山、黄花观、花袭人,等等。《石头记》更是把洪武所称天命写成了无稽崖,寓意洪武之说无可稽考。无稽崖又是“吴姬鸭”,吴指吴回,颛顼是高阳氏姬姓,吴回节是姬氏吴姓,邾国曹姓当然也出自姬姓,这才有周武王大封同姓,曹挟被封到了邾国。

这就是《水浒传》、《西游记》、《石头记》以“回”为章节的深层次原因所在,后来效仿这三大名著以“回”写书,便成一种小说体式。所以,《水浒传》才是第一部真正意义上的章回小说。

《西游记》以《清夜吟》隐喻吴回。世德堂本《西游记》以北宋邵雍五绝《清夜吟》:“月到天心处,风从水面来。一般清意味,料得少人知”,分一百回为二十卷,每卷以诗中的一个字为卷名:月字卷、到字卷、天字卷、心字卷、处字卷……。

吴承恩借《清夜吟》划分章卷,也就引用点化这首诗,寓意大明亡于清。《西游记》肯定写到了大明(包括南明)灭亡,几乎与《石头记》同一个时代成书。所以,“吴承恩”迄今仍然是一个待考之谜。

五回为一卷,就是谐音“吴回”,以此隐写大明。

《石头记》特别写到“目录”、“章回”,同样是在交代这部书写的是明朝历史。曹雪芹之“曹”,就是邾国曹姓之曹,不是江南制造曹寅之曹。曹雪芹于悼红轩“披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,节题曰《金陵十二钗》”,十五,是三大名著中经常写到的数字,尤其是《水浒传》,很多故事都发生在元宵、中秋、中元等节日,此外,还有六月十五、十月十五等等。这就是《西游记》中解读的“月到天心处”,即将西沉了。

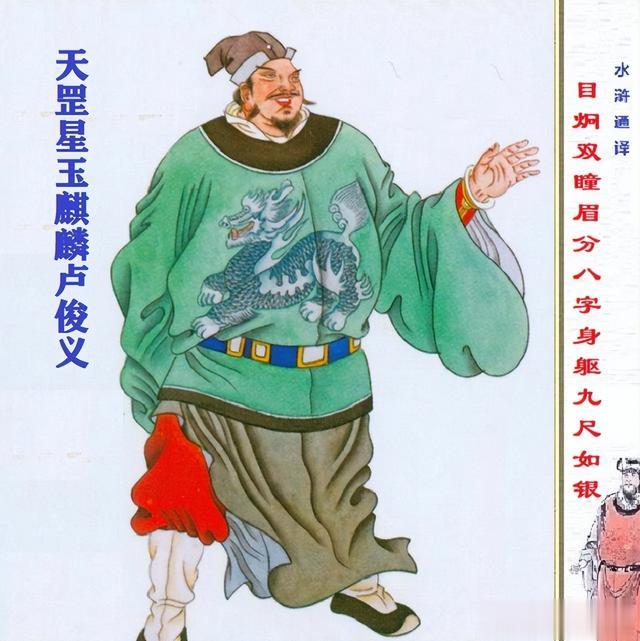

目,瞳,重也,解读为项羽重瞳子,这就隐藏了重八与朱棣。《明实录·太宗文皇帝实录》中说:“(燕王)龙颜天表,凤姿日章,重瞳隆准,太平天子也。”所以,《水浒传》中,卢俊义、皇甫端都是“重瞳子”。

《石头记》说“目录”,就是交代这部书写的是大明,尤其从“重瞳子”这里讲故事。书中的“金陵十二钗”,指的是从成祖到天启之大明十二陵。“金陵十二钗”语出南明永历帝,朱由榔被吴三桂俘获时说:“我本北京人,欲还见十二陵而死”。“曹雪芹”主要是以吴回祝融隐写朱由榔,大明最后一帝就是“曹雪芹”。这个隐喻寓意,我已经讲过多次,此处不再重复。

朱由榔是大明第十六个皇帝,在他之前共历十五帝。永历十五年时,朱由榔被吴三桂所俘。这就是“批阅十载,增删五次”的真正寓意。

“分出章回”,与《水浒传》、《西游记》中的“回”是一个意思,“章”,就是朱元璋之“璋”的谐音。大明太祖既是黄帝之子,又是颛顼帝化身,还以吴回为国号,自己又做了吴回。这岂不是无稽之谈吗?

小说中的“回”,本自平话,却被施耐庵点化为“目录”,隐写大明历史。《西游记》因袭其说,点出了“吴回”,以五回象征朱家五德字辈之轮回。《石头记》更引申一步,直接写到了吴王朱元璋。“增删五次”,也是寓意大明五德循环。

次为次第,依次而出。五次,也谐音“吴赐”,朱家五德皇帝都是吴国公、吴王所赐。再往深一步讲,也是大明国号出自吴回的寓意。祝融是楚魁,芹,即芹菜,别名楚葵,也就隐藏了吴回。南明时期,朱由榔出身于桂王家,大明桂王藩府就在衡州,是书中实写的“芹”。

所以,中国文学史上第一部真正意义上的章回小说不是《三国演义》而是《水浒传》。《三国志通俗演义》原本也是隐写的朱明历史,但毛纶父子却进行了大量的增删,这部书的主题就变成了刘氏正统说,与原著相差甚远。