基辛格百思不得其解:“毛主席,如果苏联真的打进来,你们准备怎么办?”毛主席笑了笑,不慌不忙地回答:“现在不存在我们打仗的问题。”

短短一句话,不仅打消了基辛格的疑虑,还在冷战最紧张的时刻,为中美关系打开了突破口。谁能想到,这样轻描淡写的回答背后,隐藏着怎样深邃的智慧和战略布局?

毛主席,这位冷战棋局中的巨人,以笑谈化危机,为中国在三角关系中赢得了一席之地。这句话背后,究竟有何深意呢?

1973年的北京,冬天的寒意还未完全散去。毛主席的书房一如既往地朴素,墙角堆满书籍,简易木床静静立在一旁。屋内并没有隆重的接待仪式,基辛格作为访客却一点也不觉得冷落。

面前这位身材高大、目光锐利的中国领导人,正用手势示意他坐下,一如既往地笑容可掬。

气氛一度轻松,但基辛格知道,这次会面注定不平凡。

他翻开笔记本,问出了那个困扰美国数届政府的问题:“毛主席,若苏联真的进攻中国,你们将如何应对?”

毛主席略微沉吟片刻,脸上仍挂着笑意。他没有直接回答,而是反问了一句:“为什么会问这个问题?”

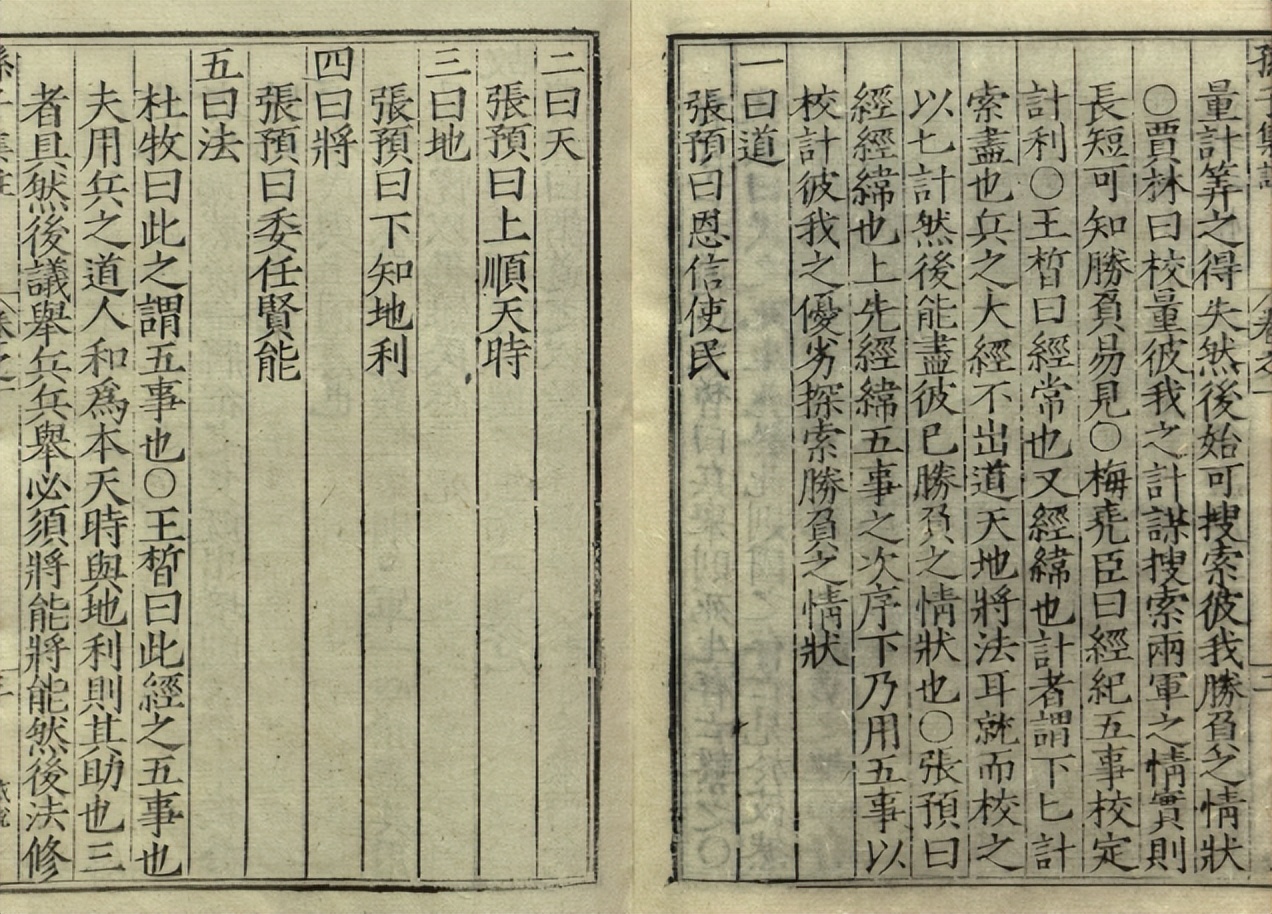

随即开始谈起远古的战争哲学,从《孙子兵法》到秦始皇,再到近代历史的曲折。他的语气轻松,时而穿插些幽默小故事。

基辛格表面认真聆听,实际上心里却有些焦急:毛主席似乎一直在绕圈子,讲的话头头是道,却不见回答核心问题。

忽然,毛主席话锋一转,直指核心:“中国不怕打仗,我们靠的是人民。苏联可能强大,但如果战争真的爆发,我们会有办法生存下来。”

他并未展开细节,但其中深意却让基辛格陷入思考。这种看似轻描淡写的回应,既展示了中国在强敌面前的自信,也隐隐透露出不愿与美国对立的战略意图。

仅此一句,既没有过多解释,也没有给出具体的战略细节,却让基辛格瞬间明白:毛主席并不打算让对手轻易看穿中国的底牌。

他后来回忆道:“毛主席的每一句话,都像是走在一根绳索上,表面看似轻松,实际则步步惊心。他用苏格拉底式的对话艺术,将深邃的战略思想隐藏在幽默与故事中。”

基辛格后来回忆,这场谈话让他“看到了一个完全不同的毛主席”,睿智、坦然,又带着几分幽默。那种“不多言,但意已至”的智慧,是基辛格从未在其他国家领导人身上见到的。

事实上,对这个问题毛主席早就给出过答案。在珍宝岛战斗之后,就开始了轰轰烈烈的三线建设,目的就是保证即便发生了大规模战争仍然能够保证我们的国防生产。

甚至于如果发生核战,苏联大规模向中国投送核武器,毛主席也有了“换家”策略,到时候我们就让军队去占领苏联的土地然后把人民都转移过去,来一个“腾笼换鸟”。

当然,这些话是不会对基辛格讲的。

外交的谈笑风生,棋局背后的深谋远虑毛主席的谈话方式向来以轻松自然著称。他似乎总是从一个“跑题”的故事开头,最终却能精准地回答对方问题。

“我们不会和美国打仗,”毛主席一边说,一边翻了翻手边的书。他强调中美之间并无直接矛盾,而中苏之间的紧张则是中国更需关注的焦点。

这种“避实击虚”的表述,不仅让基辛格放下了戒心,更令他意识到中美合作的潜在可能性。当时,中苏边界纠纷不断升温。

毛主席清楚,若苏联发动大规模袭击,中国无法仅凭军事力量取胜。为了应对,毛主席早在珍宝岛事件后便着手“三线建设”,将工业与民众疏散至内地,以备战时“腾笼换鸟”。

毛主席并不止步于此。他还以幽默点出,中国不会依赖任何国家的核保护伞:“有人要借我一把伞,我们不要,自己的伞更可靠。”这种对独立自主的执着,既是对外界威胁的回应,也是一种智慧外交的体现。

基辛格对此颇为感慨。他后来表示,毛主席的谈话艺术不仅让人轻松,还能在看似随意中传递最深刻的信息。这种智慧,让他深深佩服。

中美苏三角关系中的智慧博弈冷战期间,中美苏三国之间的关系错综复杂,而毛主席则善于在其中找到平衡点。他向基辛格阐述了“一条线”外交战略,即通过与美国、日本建立一定合作关系,共同遏制苏联的扩张。

这一策略背后,既有中国对苏联霸权的警惕,也包含着对国际格局的深刻洞察。在毛主席看来,国家安全的根本在于人民的支持,而非依赖外援。

这种理念并非空谈。1973年,美国曾提议与中国开通热线,以便在紧急时刻沟通,但毛主席明确拒绝:“中国不会依赖别人的伞。”他的态度坚定不移:不受制于人,不失国家尊严。

更重要的是,毛主席将“腾笼换鸟”的构想上升为国家战略。他设想,如果苏联发动核打击,中国可以将工业与人口转移至安全地带,同时在国际上形成舆论压力。

基辛格对此虽未完全理解,但深知其中含有深远的战略考量。

结语基辛格的提问看似简单,却引发了两国关系的重要转折。从某种意义上讲,毛主席的回答不仅解除了美国的疑虑,也为中美关系的发展铺平了道路。

这一历史性对话,充分展现了毛主席的战略智慧与人格魅力。他以哲理性语言打破了冷战的僵局,同时让基辛格看到了一个更加自信、开放的中国。

这场谈话也证明,一个国家在国际格局中的地位,不仅取决于经济与军事力量,更在于领导者的眼光与智慧。而毛主席,正是这样一位用智慧书写历史的伟大人物。