罗睺岭也称罗锅岭,它南依马鞍山,北连万佛山横卧于京西里外十三村之间。罗睺岭是潭柘寺以及房山河套沟人们出山的必经之路。也是有史以来上至帝王将相、下至平民百姓到潭柘寺进香的古道咽喉。

广义的罗睺岭是指介于马鞍山至万佛山之间南北延伸的山脉,狭义的罗睺岭则特指建在山间古道隘口。唐末五代时期,刘仁恭往来于玉河县城与大安山馆,李嗣源救燕出山都是要经过罗睺岭这一古道咽喉。

晋代在这一古道咽喉的西侧创建了北京最早的寺院潭柘寺,为这条古道附加了进香的功能。自明代以后,到潭柘寺上香礼佛的信徒逐渐增多,吟咏这条古道与罗睺岭咽喉的诗篇也不胜枚举。

《潭柘山岫雲寺志》明确记载:“潭柘山怀有古刹,俗呼潭柘寺,随山而名也”。“开创于晋时,谓之嘉福寺,肇兴于唐朝,名曰龙泉寺”。

明刘桐、于亦正所著《帝京景物略》记:“谚曰:先有潭柘,后有幽州。夫潭先柘,柘先寺,寺据幽州论先,潭柘则先焉矣。潭柘而寺之,寺莫先焉。寺去都雉西北九十里,从罗睺岭而险径,登下不可数”。

明万历年宛平知县沈榜在其所著《宛署杂记》记,“罗锅岭在县西七十里”。短短数语不仅指.明方位,并明确了距离。在《宛署杂记》“街道”篇中记有“又二里曰石廠,过罗角岭十里曰张哥庄”。沈榜所记石廠,是罗睺岭以东的明代采石场。张哥庄是罗睺岭以西的南村老村名。从石场到南村所经只有罗睺岭,所以罗角岭是罗睺岭之误。

清康熙年间出版的《宛平县志》记:“罗睺岭去京城西北九十里,岭西尽险径矣。登降行不可纪久,乃得丛棘中一道仰天如线耳”。

《潭柘山岫雲寺志》记“罗睺岭在寺东十五里,从下院入山必经之道。路颇险仄,宛平尹王君国英修治之,有《修道碑记》”。

从古籍记载可知,罗睺岭作为潭柘寺的主要香道咽喉,伴随了寺院上千年的历程。千余年来,金章宗弾雀于雀儿庵;明成祖密会姚广孝;清圣祖临幸潭柘寺;均要走古道翻越罗睺岭。1956年,在朱德委员长的关心下,京西修通了连接潭柘、戒坛两大寺院的门潭公路。门潭公路修通后,罗睺岭古道结束了交通历史,但公路依旧从罗睺岭隘口经过。

2009年京西领导人对外宣布:将打通潭柘寺隧道,今后从市区三环到潭柘寺将缩短一半时间。这便是2010后通车,从罗睺岭腹部穿过长达1500米的隧道。现代公路的建成,使得罗睺岭不再是过岭的险境。东西交通的便捷使得人们不再需攀附丛棘中的仰天一线,也体验不到走古道的艰辛。随之在罗睺岭山腹开通的隧道命名为“潭柘寺隧道”,使得罗睺岭这一屡被史籍记载的名山加重被淡化。

如果说民间随着历史的迈进、新老的更替,淡化一座山是可以理解的。使人难以理解的是,一些史地书刊的记载也人为淡化罗睺岭这座历史上的名山。

《门头沟区志》在记载国道京昆公路时,直接将罗睺岭更改为西峰岭。“京昆公路......自复兴门起,经石景山,进入门头沟区界,再经卧龙岗村向西至石门营与门潭公路并线,自马鞍山而上,经戒台寺,越西峰岭至鲁家滩”。

当笔者就这个问题询问过史地界的老师们,回答是对“罗睺岭”存有争议。记错了可以理解原谅,但对一座历史名山也出现争议则令人不好理解了。有些事一到京西便会出现争议,骡马踩踏出的蹄窝在地质专家的争议中险些变成“壶穴”。历史上屡被记载和诗咏的罗睺岭,在史地作者笔下变成了西峰岭,这真是令人哭笑不得。

西峰岭一称来自于西峰寺,西峰寺是戒坛寺的下院。清末慈禧掌政时期,将帮助她完成“辛酉政变”的道光帝第六子恭亲王奕訢罢官。为躲避政治风雨,奕訢举家到戒坛寺避难。奕訢的官被罢了,但财富没有受到影响。在戒坛寺期间捐巨资修建罗汉堂、千佛阁等。在戒坛寺困难时期,捐己资为戒坛寺赎回庄户,购买地亩。

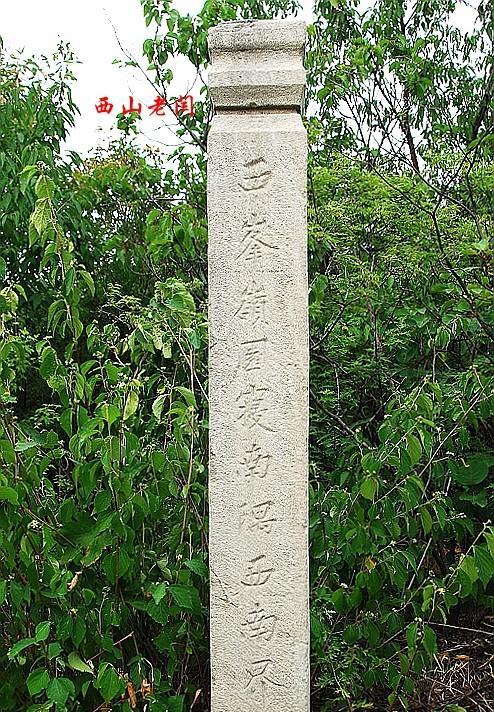

时任戒坛寺住持为报答奕訢,将下院西峰寺赠予奕訢为他的“百年”安身之所。虽然奕訢最终没有葬在西峰寺,但在其四周竖立了多处“西峰岭园寝界桩”。当年竖立的界桩至今发现三处,其中西峰寺后山一处,罗睺岭隘口以南两处。猜测写地方史志的人,因为对当地历史缺少了解,所以依据西峰岭园寝界桩便错将罗睺岭误认为西峰岭。

若如此,西峰岭界桩的南侧不足百米,还立有一戒坛寺界桩,作者不会将此认定为戒坛寺吧。

从图中可以看出,西峰寺位于罗睺岭与龙山的夹缝中。它的东部是龙山由碑厥尖折而南向的龙身,西部是罗睺岭北部的一段山脉。如果要给西峰寺留一条山岭,那只有寺院背后的北部龙山与罗睺岭之间这一段。

宋代著名诗人苏东坡在《题西林壁》中有千古名句,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。岭是指横向延伸的一条山脉,这条山脉无论是东西向,还是南北向,大体成一条直线而不会出现转向为L形的。现存三处西峰岭园寝界桩,形成的是L形。西峰岭园寝界桩,表示奕訢的墓地地界。地界一般都会有四至,四至会形成一个大约成方形的地块。它不会只设西南界和北界,还应该有东界和东南界。无论以四至范围,还是现存的三处界桩,均不能成为确认西峰岭的依据。

地方文史除区志记载错误外,在《京西进香古道》中也同时出现西峰岭和罗睺岭的记载。《京西进香古道》记“卢潭古道从秋坡村向西翻越罗睺岭,庞潭古道从岢萝坨村翻越西峰岭,就到了里十三地区”。事实上无论是所谓的“芦潭古道”、还是“庞潭古道”,翻越的都是罗睺岭而不是西峰岭。

罗睺岭的确存在两条古道遗迹,但两条古道间隔不过十余米距离。其中一条是从秋坡向西北翻上罗睺岭,这条古道在岭西一侧还保存一段不足百米的石漫路面。

另一条是在隘口公路转弯的东北侧,向下至隧道口基本保存古道遗迹。

古道中间有一座简易的过水涵洞,民间称为“甘石桥”。

古道边的巨石上,有古人摩崖镌刻的“念佛”等文字。两条间隔十余米的古道在罗睺岭西侧并为一处,怎么可能一条称罗睺岭,另一条则成了西峰岭那。

在秋坡罗睺岭古道的南部,还有一条土路,那是日本侵略时期所开的通行汽车的越岭土路。分析文史作者的心里,认为立有西峰岭界桩则属于西峰岭。那么在西峰岭界桩的南侧的这条路,则属于罗睺岭了。如果按地名说,这段山的确属于罗睺岭。这条古道的确连接南村,但它不是古道,而是日本人侵略的罪证。错将日本占领时期的土路视为古道,在京西不新鲜。日本人在永定河修的隧道,也曾经被当做古栈道赫然登载在刊物上。

沈榜在《宛署杂记》中罗列名山六七十座,这样名山绝大多数在京西。而京西新版的《京西山水》,已经毫无延续。有历史才有深度,有历史才值得深挖。尤其是地方文史作者,应该多深入了解,不要轻易更改历史。

古人吟咏罗睺岭的诗篇很多,从有记载的从明代到清代不下几时篇。清代从圣祖乾隆皇帝到满族诗人斌良,都曾经在走过罗睺岭时留下诗篇。

明代“五世进士世家”文学家公鼐,曾作《度罗睺岭望潭柘道》诗:“一牗穿崖箭筈同,划开绝塞几时功?到来悬度山疑尽,转觉壶天路不穷。小息凉生飞瀑下,狂歌响动乱云中。经游四胜须臾事,蜡屐何当逊御风”。

清乾隆皇帝二十九年御制《过罗睺岭》诗:“志乘称罗睺,其说引未发。村俗呼罗锅,久矣难究诘。或有谓为俚,改之曰罗葛。去初愈以远,偶过聊诠核。雨字出梵典,此云障持括。八部中之一,是为佛护法。化身巨且长,举手障日月。取以喻岭峻,孰云义不协?且在雨寺间,护法力应竭。清晨别潭柘,大幹盘窟屼。隆崇高凌云,朝阳出其肋。过岭见戒台,石栈片时达。坐精室阐义,提婆道饶舌”。《日下旧闻考》在诗后注“罗睺岭为驾临岫雲寺时毕路所经”。

清康熙到乾隆年间进士历廷仪、施润章、梅庚、胡会恩、朱珪、吴锡鳞、汪学金、百龄、阮元等都曾经为罗睺岭留下不朽的诗篇。

众多诗篇歌颂罗睺岭古道咽喉,全部引用不仅会占据篇幅,也会占据读者大量时间。仅以清满族诗人斌良作《由罗睺岭至平原村作》诗结尾。“双丁肩笋猿猱捷,健步溪坳细路循。放眼鸿蒙归一气,振衣云雾湿周身。峭寒隔岭已飘雪,小雨为松先洗尘。凌壁摩天人入画,不嫌十八里逡巡”。