刘备作为三国时期蜀汉的奠基者,其未能实现复兴汉室的理想,最终蜀汉政权灭亡,是多重因素共同作用的结果。

以下从战略、资源、决策、外部环境等方面分析其失败原因:

一、战略格局的先天劣势

一、战略格局的先天劣势1. 地理条件限制:

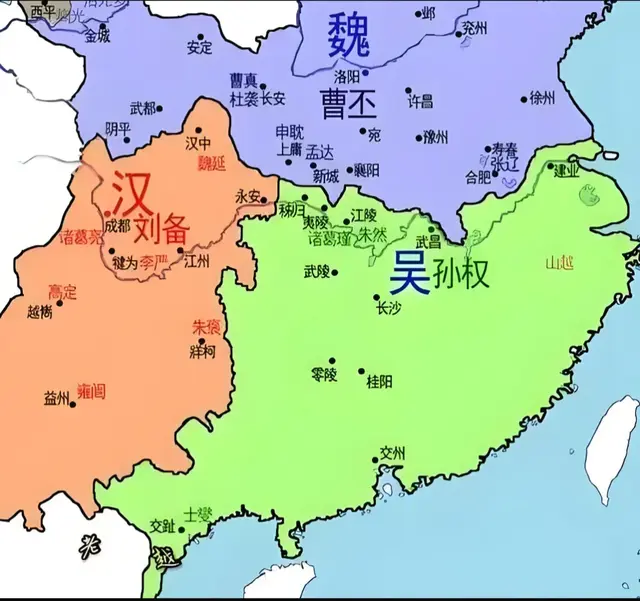

蜀汉以益州(四川)为核心,虽有“天府之国”之称,但地形封闭(秦岭、三峡阻隔),易守难攻的同时也限制了对外扩张。

北伐需翻越险峻山地,补给困难,难以长期支撑大规模战争(如诸葛亮六出祁山均因粮草不济退兵)。

2. 资源匮乏:蜀汉在三国中人口最少(约90万,曹魏约440万,东吴约230万),经济与兵力远逊于曹魏。战争消耗巨大,而益州资源有限,长期拉锯战导致国力透支。

3. 失去荆州: 荆州是刘备集团早期的重要基地,北可攻曹魏,东可制东吴。但关羽大意失荆州(219年)后,蜀汉失去战略支点,仅剩益州一地,陷入被动。二、关键决策失误

1. 夷陵之战的惨败(221–222年):

刘备为报关羽之仇,不顾群臣劝阻,倾全国之力伐吴。此战被陆逊以火攻击败,蜀军精锐尽失,国力大损。

此役暴露了刘备在情绪驱动下的战略短视,直接导致蜀汉由盛转衰。

2. 人才断层:

蜀汉早期依赖关羽、张飞、诸葛亮等核心人物,但后继乏人(“蜀中无大将,廖化作先锋”)。

关羽、张飞早亡,诸葛亮事必躬亲却未能培养出足够接班人,后期姜维独木难支。

3. 外交策略僵化:

刘备、诸葛亮虽曾联吴抗曹,但荆州问题导致孙刘联盟破裂。夷陵之战后,诸葛亮虽修复联盟,但双方互信不足,难以形成合力对抗曹魏。

三、政权合法性与内部矛盾1. 正统性争议:

刘备以“汉室宗亲”自居,但血缘关系疏远(西汉景帝之后,相隔数百年),号召力有限。

曹魏通过“禅让”获得法统,东吴凭江东根基稳固,蜀汉的政治叙事逐渐失去吸引力。

2. 益州本土势力排斥:

刘备入川后,与本土豪强(如刘璋旧部)矛盾未彻底化解。诸葛亮以严法治蜀虽稳定局势,但长期高压政策加剧内部消耗(如李严被废、谯周等士族消极应对北伐)。

四、历史趋势不可逆1. 北方统一大势:

曹魏占据中原,人口、经济、文化全面领先,且通过屯田制、九品中正制稳固统治。

蜀汉以弱抗强,即使战术成功(如诸葛亮北伐局部胜利),也难以改变整体实力差距。

2. 时间因素:

刘备47岁才获得荆州立足之地,60岁称帝时已近暮年,而曹魏历经曹操、曹丕、曹叡三代经营,政权趋于稳定。蜀汉的“窗口期”过短,难以逆转颓势。

五、总结

刘备的失败,本质是“弱势政权在乱世中难以突破地缘与资源瓶颈”的缩影。

其个人决策失误(如夷陵之战)加速了衰亡,但即使没有这些错误,蜀汉的国力也难以与曹魏长期抗衡。

诸葛亮的“鞠躬尽瘁”延缓了灭亡,却无法改变历史走向。蜀汉的结局印证了“天时不如地利,地利不如人和”的困境——在乱世中,资源与战略纵深往往比理想与才能更具决定性。