摩根士丹利于7月23日发布了一篇题为《中国:反内卷——通缩解药》的观点文章。文中探讨了中国通缩挑战的根源和解决方案,包括对反内卷计划在应对此挑战有效性的看法。

文中提到:鉴于政策意图明确,未来几个月,解决产能过剩问题的政策力度可能会加大。然而,摩根士丹利认为,仅解决供给因素不足以应对通缩挑战,需求状况更为重要。

核心要点

政策制定者重申对反内卷工作的支持,近期趋势表明可能会有新的政策行动。

投资者正将这一发展与2015-2016年的供给侧改革和再通胀进行比较,当时中国经济于2016年9月摆脱通缩。

在2015-2016年期间,尽管削减过剩产能有所帮助,但我们认为出口和房地产销售的强劲回升发挥了更重要的作用。

本轮周期中,通缩斗争将旷日持久。很大一部分过剩产能集中在新兴行业,且50%-90%的产能来自私营部门。

考虑到房地产市场的结构性下行以及贸易紧张局势对出口的拖累,提振需求的难度要大得多。

内卷与反内卷

反内卷是应对产能过剩和持续通缩挑战的一种手段:过去九个季度,中国的GDP平减指数一直处于负值区域,而生产者价格则连续33个月处于通缩状态。正如我们之前强调的,中国面临的通缩挑战是投资占GDP比例居高不下导致产能过剩累积的结果。这一通缩挑战的核心在于,当总需求放缓时,中国通过增加制造业和基础设施投资来维持较高的实际GDP增长。在过去四年中,政策制定者推动制造业和基础设施投资,以抵消房地产行业急剧的结构性放缓。导致并反映产能过剩累积的一个关键因素是“内卷”——即生产者在多个行业过度竞争,导致激进的降价和资本回报率下降。

“必须依法依规规范企业无序价格竞争。”——中央财经委员会(2025年7月1日)

减少供给会有所帮助……根据过去的经验,我们知道,当政策制定者发出明确意图时,随后政策力度将会加大。2020年下半年以来对房地产行业的打压(实施“三条红线”)、行业监管调整以及2015年以来的供给侧改革都是近期的例子。我们认为,即将出台应对反内卷的行动,这标志着政策立场的重大转变。

但需求支持更为重要:然而,要使经济摆脱通缩并非易事——供给侧措施虽有帮助,但仅靠其自身可能不够。在过去的周期中,我们看到通过出口和房地产行业实现了总需求的再通胀,但鉴于贸易紧张局势和房地产行业持续的结构性放缓,这些驱动因素目前的支撑作用较弱。

通缩问题的可持续解决方案在于系统性地增加社会福利支出以支持消费,特别是针对城市农民工和农村贫困人口。然而,我们对这一解决方案的实施并不太乐观。

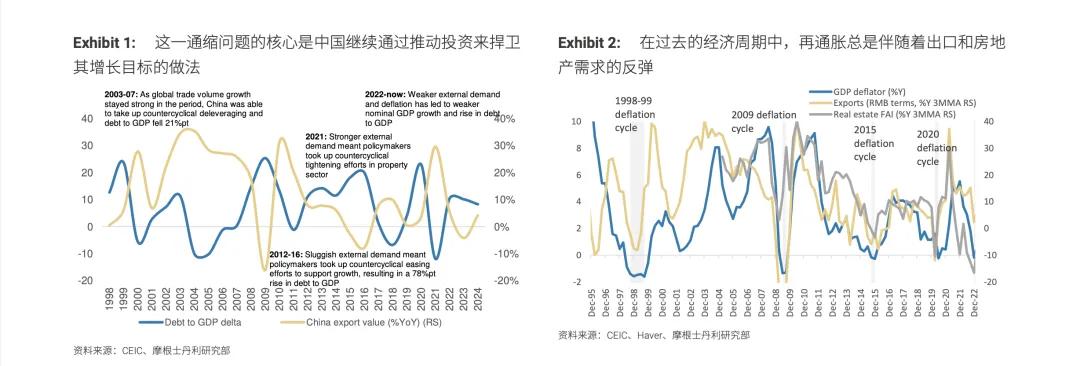

通缩问题并非新问题:我们从2023年开始就在本周期中强调通缩挑战。通缩问题的核心在于中国继续通过推动投资来维持增长目标:在过去的周期中,当出口和房地产需求回升时,中国最终通过政策支持摆脱了通缩环境,随后政府会削减制造业和基础设施投资。

图表1:通缩问题的核心在于中国继续通过推动投资来维持增长目标

图表2:在过去的周期中,出口和房地产需求回升后总会出现再通胀

2003-2007年:在此期间,全球贸易量增长强劲,中国能够采取逆周期去杠杆,债务占GDP的比例下降了21个百分点。

2012-2016年:外部需求疲软,政策制定者采取逆周期宽松措施支持增长,导致债务占GDP的比例上升了78个百分点。

2021年:外部需求强劲,政策制定者对房地产行业采取逆周期收紧措施。

2022年至今:外部需求疲软和通缩导致名义GDP增长放缓,债务占GDP的比例上升。

本轮周期亦是如此——政策制定者通过过度投资来应对房地产行业的需求缺口:本轮周期并无不同。随着房地产行业放缓,政策制定者继续通过推动制造业和基础设施投资,以实现相对较高的实际GDP增长目标。

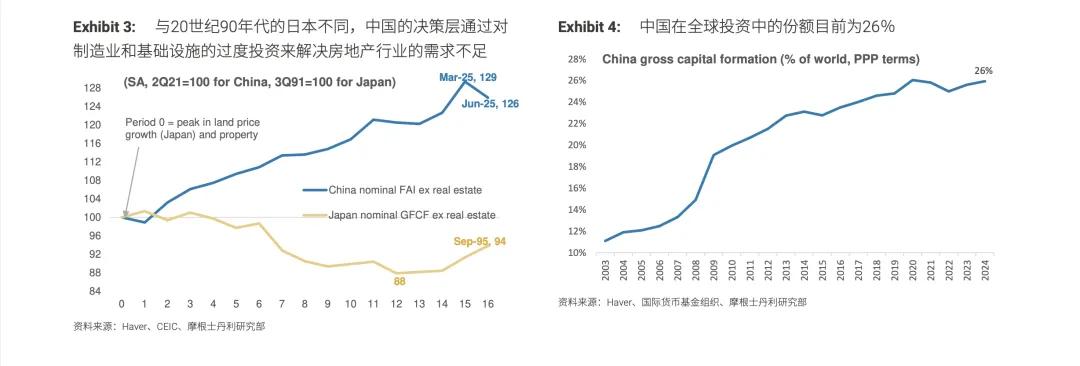

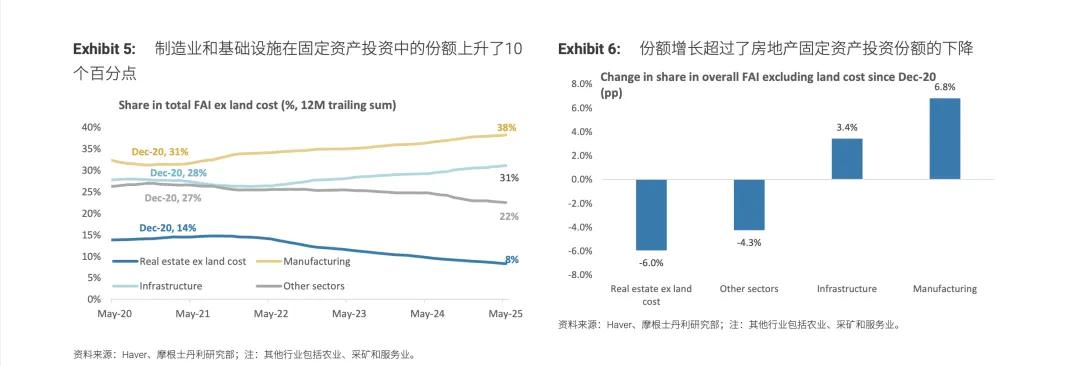

关键的是,政策制定者认定为“生产力”的关键新兴行业的投资规模,并非由每个行业的需求动态决定,而是由房地产行业放缓带来的增长缺口规模决定。反映出这一点的是,自2021年二季度房价见顶以来,中国的非房地产固定资产投资(FAI)增长了26%,总投资占GDP的比例保持在41%的高位。这与1990年代日本泡沫破裂后形成对比,到1993年,日本的非房地产投资收缩了12%。因此,中国制造业和基础设施投资在总投资(不含土地成本)中的占比合计上升了10个百分点,目前达到69%。

图表3:与1990年代的日本不同,中国的政策制定者通过对制造业和基础设施的过度投资来应对房地产行业的需求缺口

图表4:中国在全球投资中的占比现已达到26%

图表5:制造业和基础设施在固定资产投资中的占比上升了10个百分点

图表6:制造业和基础设施投资占比的增长超过了房地产投资占比的下降

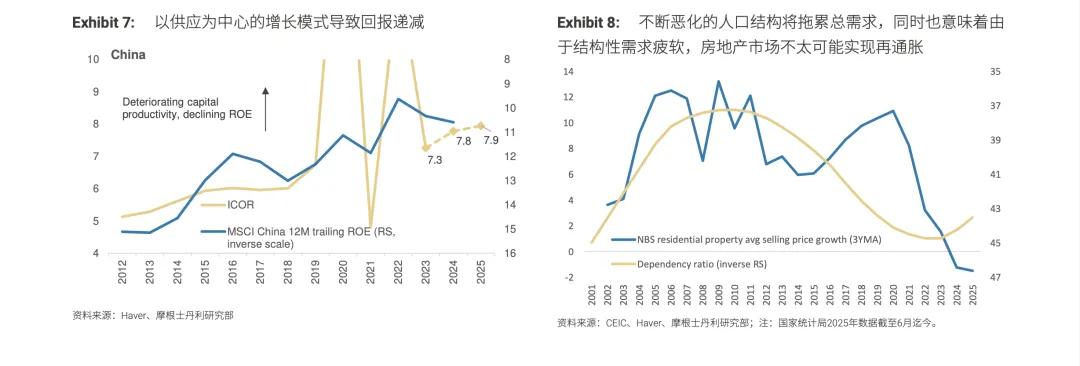

但这种以供给为中心的增长模式已不再适用:然而,从宏观层面来看,这种做法的回报不断递减——增量资本产出率(ICOR)从2023年的7.3升至2025年的7.9。从全球角度来看,这种持续的投资推动意味着中国在全球总投资中的占比(按购买力平价计算)仍高达26%。随着中国总人口开始下降,房地产需求结构性减弱,中国不太可能通过刺激房地产销售来实现经济再通胀。此外,人口结构恶化往往会自然拖累增长,使总需求管理更具挑战性。鉴于贸易紧张局势和已相对较高的市场份额,出口增长也将面临挑战。

图表7:以供给为中心的增长模式导致回报递减

图表8:人口结构恶化将拖累总需求,且由于需求结构性减弱,房地产再通胀不太可能

过去的教训

——2015-2017年的经验

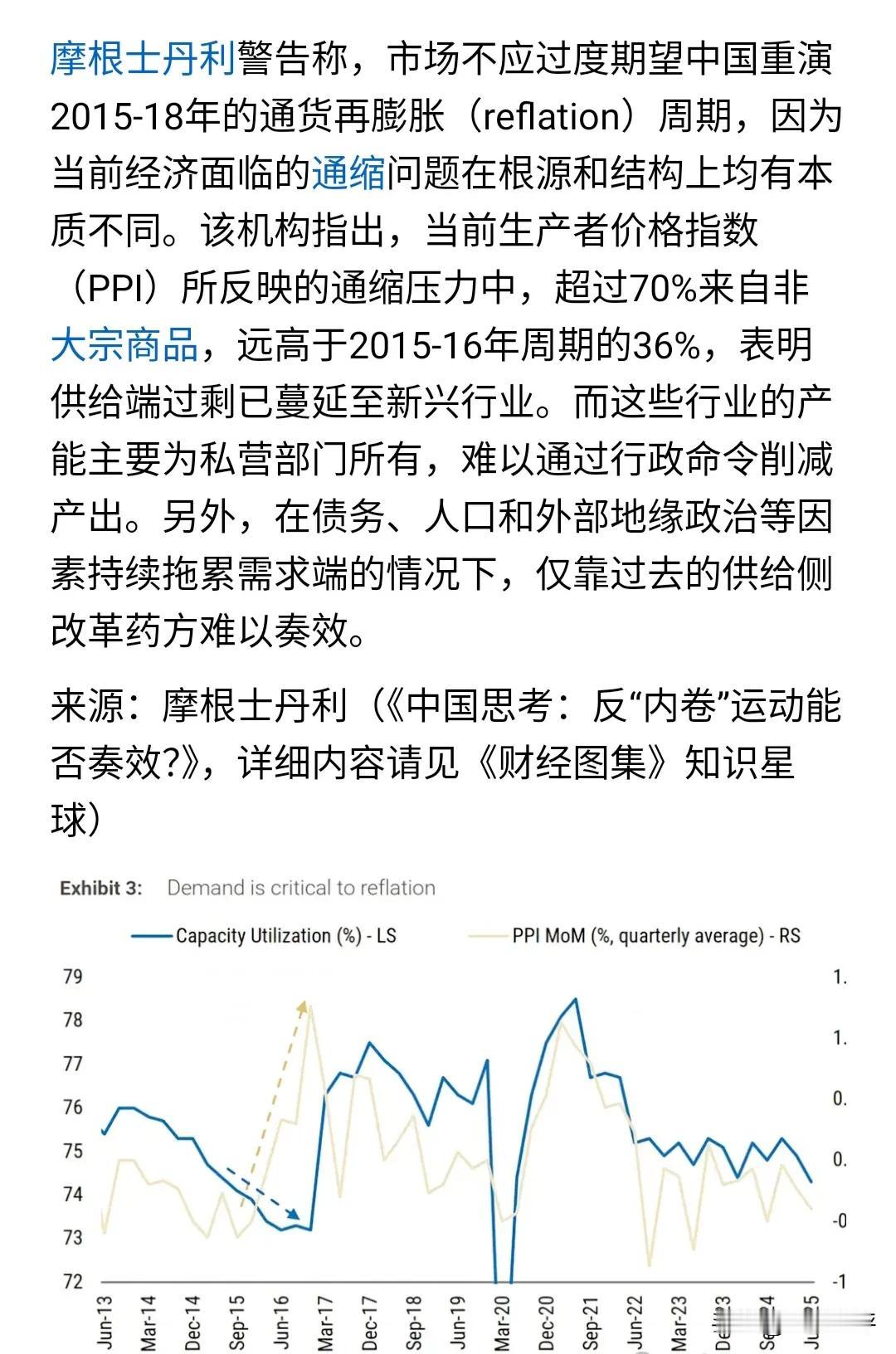

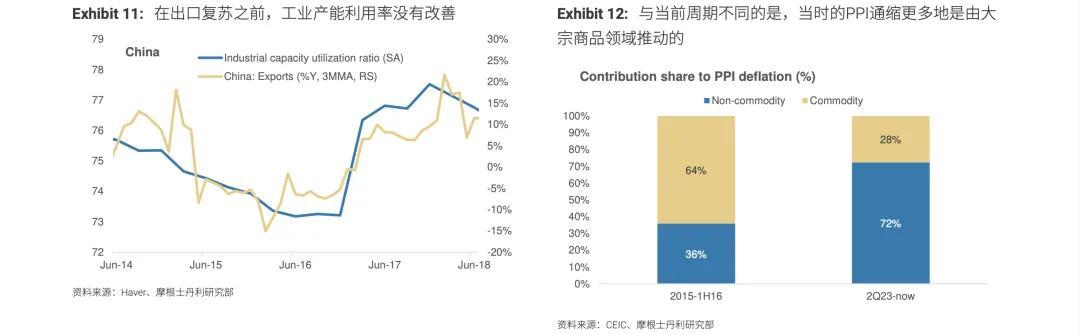

2015-2017年的经验——摆脱通缩需要需求复苏和供给侧改革双管齐下:在那个周期中,生产者价格指数(PPI)从2012年一季度开始就处于通缩状态,2015年通缩压力进一步加剧,主要工业行业(钢铁、煤炭、水泥等)的压力最为严重。作为回应,政策制定者从2015年四季度开始认真地在这些行业进行供给侧改革。虽然随着改革的推进,PPI跌幅有所收窄,但直到2016年底,当出口和房地产投资开始复苏时,PPI才最终结束了长达四年的通缩。事实上,2016年全年工业产能利用率仍处于低谷,直到2017年一季度才有所改善。

当时的通缩挑战相对较轻:2015-2017年,尽管PPI持续通缩,但中国的GDP平减指数仅在2015年的两个季度处于温和通缩区间(2015年-2016年上半年平均为0.4%)。在本周期中,自2023年二季度以来,GDP平减指数已连续九个季度处于通缩状态(在此期间平均为-0.8%)。2015年-2016年上半年,CPI平均为1.7%,而2023年二季度以来仅为0.1%。PPI通缩的构成也有所不同,2015-2016年上半年约三分之二由大宗商品PPI通缩驱动,而2016年全球增长和大宗商品价格周期的好转推动了大宗商品PPI的回升。

在本周期中,超过70%的PPI通缩由非大宗商品驱动,而2015-16年周期这一比例为36%。正如我们在下一节中详细阐述的,我们认为解决非大宗商品通缩面临挑战。

图表9:2015-2017年,尽管PPI持续通缩,但中国的GDP平减指数仅在2015年的两个季度处于温和通缩区间

图表10:再通胀需要外部需求和房地产行业复苏

图表11:直到出口复苏,工业产能利用率才有所改善

图表12:与当前周期不同,当时的PPI通缩更多由大宗商品领域驱动

宏观背景相对不那么严峻:当时名义GDP增长虽有所放缓,但2015-2016年上半年平均为7.3%,而2023年二季度以来平均仅为4.4%。名义GDP增长相对于债务增长的大幅放缓仍意味着杠杆率将大幅上升。反映出这一点的是,当前整体债务占GDP的比例为304%,比2016年的265%高出约40个百分点,尽管当前债务增长率已降至7%(2016年为17%)。特别是,财政宽松空间现已受限,政府债务占GDP的比例大幅上升了47个百分点,达到119%,而过去四年税收和土地出让收入占GDP的比例也下降了4个百分点。

在外部层面,关税带来的不确定性也意味着我们的全球经济团队预计,全球经济增速将放缓至趋势水平以下,年增长率为2.8%。因此,今年迄今为止由出口前置带来的支撑,很可能在下半年让位于疲软态势。相比之下,2017年全球经济增速曾加速至强劲的3.8%(2016年为3.3%)。

如何可持续地摆脱通缩?

需要从根本上转变增长模式:政策制定者现已表明解决关键新兴行业供给侧挑战的强烈意愿。我们的中国经济团队认为,这是朝着正确方向迈出的一步,未来几个月实施计划可能会更加清晰和可行。

也就是说,我们一直强调,通缩挑战的可持续解决方案在于果断地从供给侧宽松转向,实现经济从投资向消费的再平衡。否则,我们认为通缩周期只会随着时间的推移重复出现,每个周期都会出现新的产能过剩行业。

我们认为增长模式需要四个关键转变:

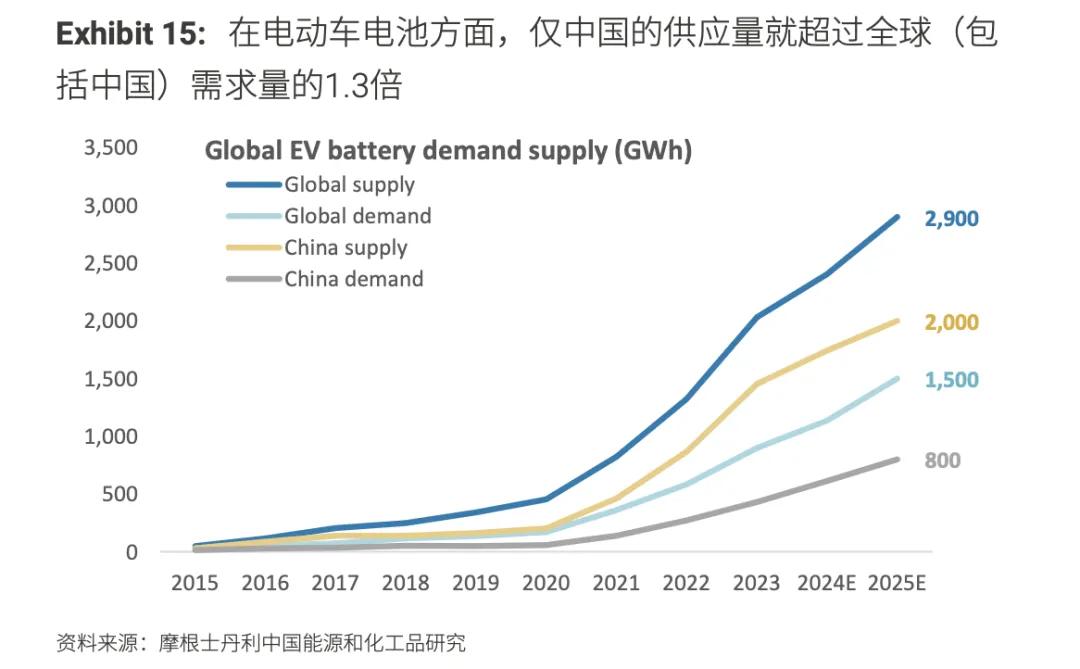

1.停止在那些关键行业创造新的过剩产能,以避免加剧通缩挑战:例如,在太阳能领域,中国的供给是全球(包括中国)需求的2倍以上。在电动汽车电池领域,中国的供给是全球(包括中国)需求的1.3倍以上。

2.削减/关闭现有过剩产能,使其更符合行业需求状况,确保所有行业总体上能产生合理的资本回报率。

3.接受较低的实际GDP增长目标:削减过剩产能将导致实际GDP增长放缓。设定较低的实际GDP增长目标也将消除继续加大制造业和基础设施投资的动机;

4.提振国内消费,实现更好的增长结构,以重新平衡并帮助经济摆脱通缩,维护社会稳定。

本轮周期削减过剩产能的具体挑战:诚然,本轮周期产能过剩状况的几个特点可能使挑战复杂化。我们的中国经济团队指出,与2016-2017年不同,当前面临产能过剩的关键行业几乎没有过时的产能。例如,我们的太阳能行业分析师EvaHou指出,许多新的太阳能产品制造产能是从2022年开始建设的。

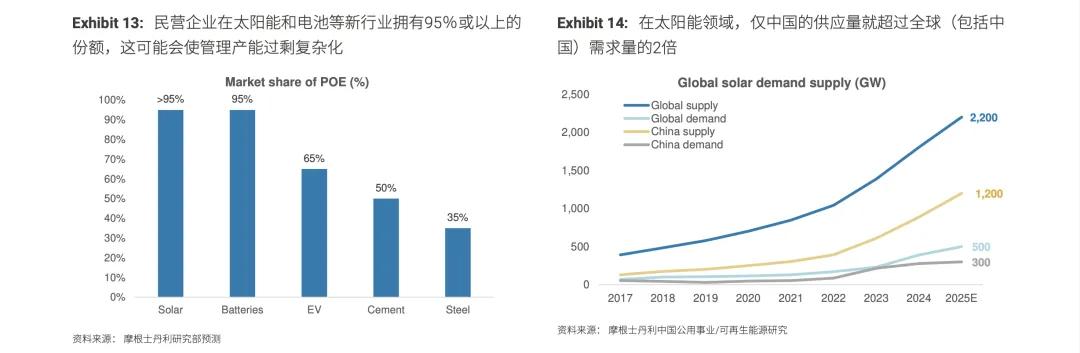

2016-2017年,产能过剩挑战集中在国有企业主导的行业。然而,这一次,关键行业(太阳能、电动汽车和电池供应链)的大多数公司是私营企业。我们的中国经济团队认为,这往往会使供给侧整合的协调变得复杂。例如,我们的行业分析师估计,私营企业在太阳能和电池行业占据95%或以上的市场份额,在电动汽车行业占据65%,而在钢铁和水泥行业分别为35%和50%。

图表13:私营企业在太阳能和电池等新兴行业占据95%或以上的份额,这可能使产能过剩管理复杂化

图表14:在太阳能领域,中国的供应量是全球(包括中国)需求的2倍以上

图表15:在电动汽车电池领域,中国的供应量是全球(包括中国)需求的1.3倍以上

对中国通缩时期的回顾

多年来,中国的政策制定者倾向于通过增加基础设施和房地产投资来应对外部需求疲软。然而,在过去15年中,随着全球贸易相对疲软(除2017年和2021年外),国内债务占GDP比率上升和人口结构恶化带来的阻力,这种模式面临的挑战越来越大。

1998-1999年——亚洲金融危机和国有企业改革:1998年,中国开始加快国有企业改革。虽然中国在1997-98年的亚洲金融危机中受影响相对较小,但危机后由于外部需求持续疲软,经济增长放缓。在国内,政策制定者从1998年开始加快国有企业改革步伐,导致大规模裁员,抑制了需求。GDP平减指数从1996年四季度的5.4%降至1998年三季度的-1.5%。反过来,政策制定者采取逆周期宽松措施,通过财政支出支持增长,政府债务占GDP的比例从1996年四季度的10%翻倍至1999年四季度的20%。同期企业部门也加杠杆,债务占GDP的比例从1996年四季度的81%升至1999年四季度的峰值116%。七个季度后,GDP平减指数终于在2000年一季度摆脱通缩。

2009年——全球金融危机引发的通缩:中国的GDP平减指数仅在2009年二季度至三季度短暂陷入通缩,因为政策制定者迅速采取大规模刺激措施以抵消外部需求疲软。

2012-2016年——2008-2009年刺激导致的过度投资:随着全球金融危机后发达国家(特别是美国家庭)的资产负债表去杠杆持续到2015年,外部需求环境依然疲软。持续的供给侧驱动刺激导致关键工业部门大量产能过剩,煤炭、钢铁、水泥等行业的情况最为严重。生产者价格指数(PPI)从2012年3月开始进入持续通缩期,GDP平减指数最终在2015年下半年陷入两个季度的温和通缩。作为回应,政府从2015年开始在一些国有企业主导的行业削减过剩产能,同时银行对工业企业部门的不良贷款进行拨备。与此同时,政策制定者还加快了棚户区改造计划,这有助于在2016年下半年启动房地产投资复苏。虽然PPI通缩幅度有所收窄,但直到2016年下半年随着发达国家退出去杠杆模式,出口复苏加速,PPI才在2016年9月摆脱通缩。