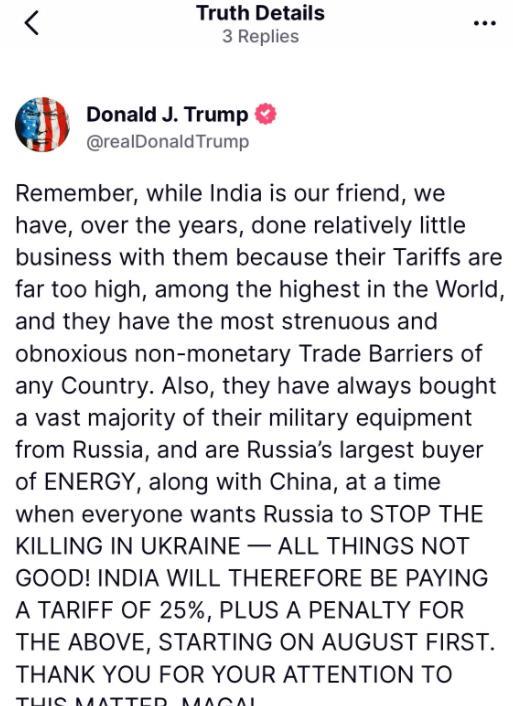

7月30日晚上,特朗最终发布了对印度的对等关税——25%。这个数字可以说远远超出了外界的预判,和美国最早谈判的印度,没想到“起了个大早赶了个晚集”。特朗普在发文中对印度几乎“怒不可遏”。美印经贸谈判的破局,可以说是“特朗普谈判术”败给了“莫迪谈判术”。 事情要从2023年说起。当时美国贸易代表办公室公布的数据显示,美印货物贸易逆差已连续三年突破400亿美元大关,印度对美出口的药品、珠宝、电子产品等在美市场份额持续扩大。 特朗普政府将此视为“不公平贸易”的典型案例,于当年4月启动所谓“对等关税”谈判机制,要求印度在90天内就汽车关税、农业市场准入等问题作出实质性让步。 印度方面最初表现出积极姿态。莫迪政府派出以财政部长西塔拉曼为首的高级代表团赴美谈判,甚至在2024年2月莫迪访美期间,主动提出对美国波本威士忌、摩托车等商品降低关税。 但双方在核心议题上的分歧始终难以弥合:美国要求印度将汽车关税从100%以上降至25%,并开放小麦、玉米等农产品市场;而印度则坚持保留对乳制品和电子产品的进口限制,理由是“保护本土产业和农民生计”。 这种拉锯在2025年进入白热化阶段。5月,印度抛出“零换零”关税提案,提议对钢铁、汽车零部件等特定商品实施互惠免税,但要求美国同步取消对印度药品的专利限制。 这一提议被美方斥为“变相保护主义”,谈判陷入僵局。7月29日,也就是关税生效前一天,印度商务部长戈亚尔仍在试图通过电话挽回局面,但特朗普在电话中直接质问:“你们买俄罗斯的S-400防空系统时,怎么不考虑我的感受?” 25%的关税如同重锤,瞬间砸向印度多个支柱产业。根据印度出口促进委员会的数据,2024年印度对美出口的144亿美元电子产品中,约35%将面临额外成本压力。 班加罗尔的电子制造企业主们算了笔账:一部在印度组装的手机,原本出口到美国的利润是8美元,加税后直接缩水至5美元。更严峻的是,美国海关已开始对印度输美药品实施额外抽检,导致孟买港口的货柜积压量激增40%。 汽车产业首当其冲。印度对美出口的28亿美元汽车零部件中,约60%用于美国本土的电动汽车生产。新德里一家为特斯拉供应电池模组的企业负责人透露,加税后每套件成本增加约120美元,客户已明确表示将逐步转向墨西哥供应商 而印度本土汽车制造商也陷入两难:塔塔汽车原本计划2026年进军美国市场,如今不得不重新评估可行性。 农业领域的连锁反应同样剧烈。印度每年向美国出口价值20亿美元的冷冻鱼虾,加税后价格优势荡然无存。喀拉拉邦的渔民合作社负责人无奈表示,原本每公斤30美元的对虾,现在要卖到37.5美元才能保本,而泰国、越南的同类产品价格仅为32美元。 更讽刺的是,印度农民并未因关税保护获得实惠——由于出口受阻,古吉拉特邦的棉花收购价已下跌15%。 除了明面上的关税交锋,双方在非关税壁垒领域的博弈同样惊心动魄。美国贸易代表办公室在加税声明中点名批评印度的“质量控制令”(QCOs),称其要求外国企业必须通过印度标准局(BIS)认证的规定“实质等同于市场准入壁垒”。 印度则以数字服务税作为反制武器。2024年7月,印度宣布对亚马逊、谷歌等美国科技巨头征收6%的数字服务税,理由是“平衡数据经济中的利益分配”。这一举措直接导致亚马逊暂停在印度的云计算中心扩建计划,谷歌也将部分广告业务转移至新加坡。 双方你来我往的“非对称战争”,让跨国企业叫苦不迭——一家同时在美印两地运营的消费品公司财务总监坦言,合规成本因此增加了27%。 这场谈判的破裂,本质上是两种发展模式的碰撞。美国试图通过关税手段迫使印度接受“美式自由贸易”框架,而印度则坚持在保护主义与开放之间走钢丝。 这场冲突也让WTO争端解决机制再次陷入尴尬境地。印度已正式向WTO提起诉讼,指控美国违反非歧视原则;而美国则反咬一口,要求WTO审查印度的出口补贴政策。 专家指出,由于WTO上诉机构停摆,这场争端可能长期陷入“程序空转”,进一步削弱多边贸易体系的权威性。 历史似乎在重演——上世纪80年代美日贸易战的教训殷鉴不远,如今美印冲突再次证明:单边主义的关税大棒不仅无法解决结构性问题,反而会加剧信任危机,让世界经济这艘大船在逆风中偏离航道。 当特朗普的推文获得百万点赞时,真正受损的,是那些在全球化浪潮中挣扎求生的中小企业和普通劳动者。这场没有赢家的战争,或许才刚刚开始。