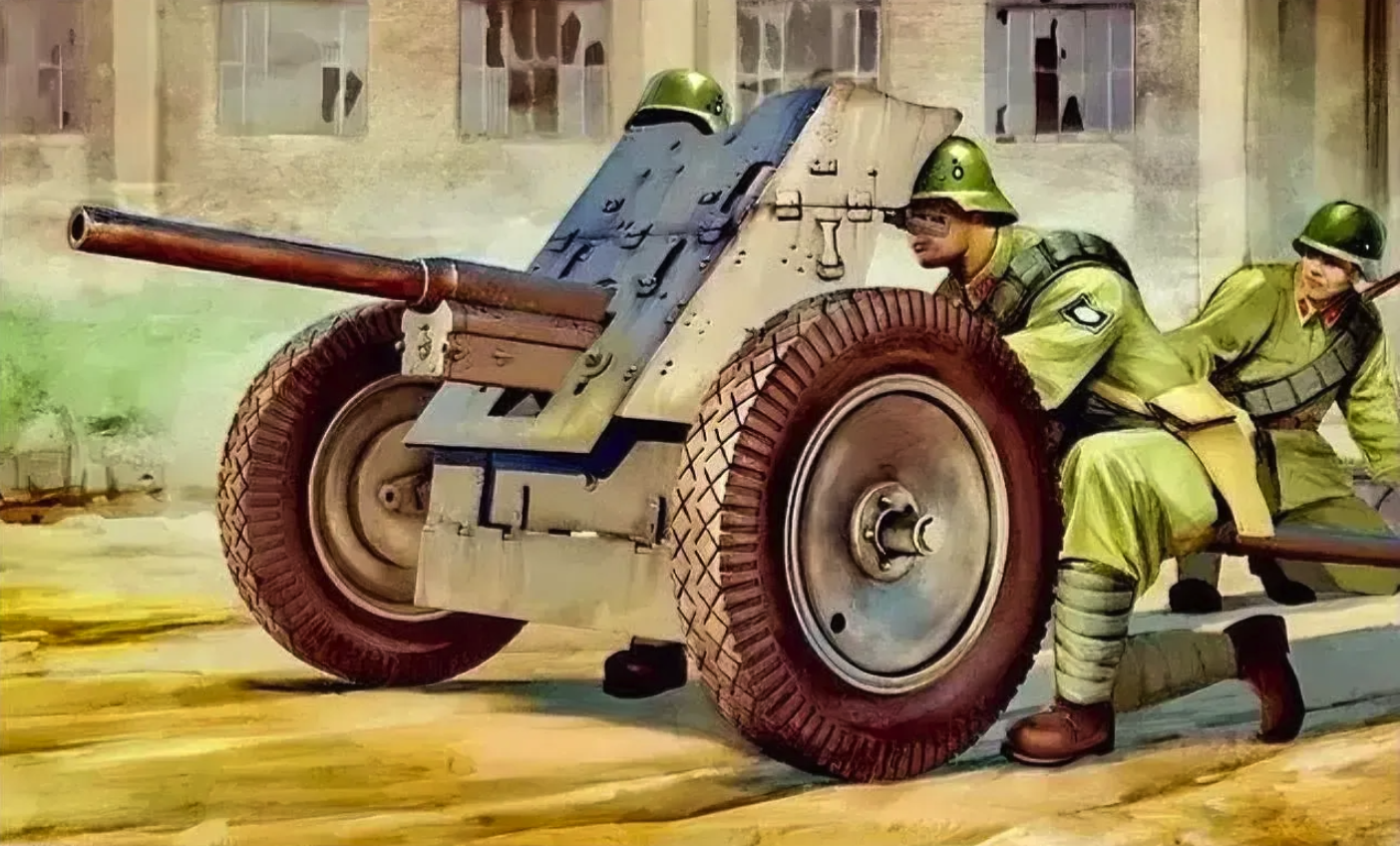

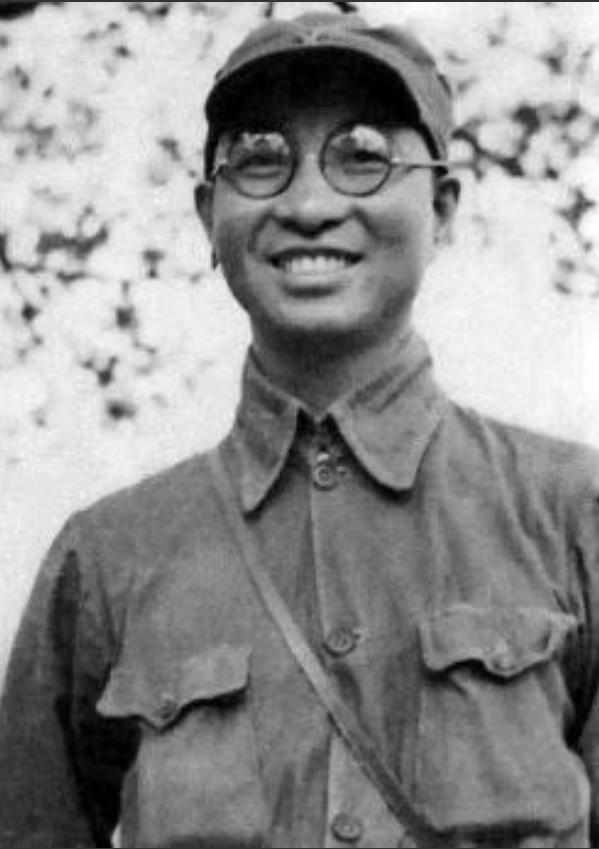

他是陕军98军著名长胜团第247团团长冯汉英,竟在1941年被俘之后,反手斩杀了日军的联队长和副队长! 1941年9月,山西一座破庙里,一个刚被俘的国民党团长,干了件让所有日军都想不通的事。劝降他时,他突然暴起,夺过军刀,当场砍死了一名日军联队长和一名副官,自己随即被乱枪打死。 他叫冯汉英。 冯汉英的起点很低,陕西地方部队出身,不是黄埔嫡系。在讲究派系和人脉的国民党军队里,这种出身基本就断了前程。 如果没有抗战,他大概率会当一辈子地方军官,最后消失在历史里。但战争改变了一切,它淘汰庸人,也淬炼狠人。冯汉英就是后者。 1938年,他当上247团团长,驻防山西。他接手后,马上给这支暮气沉沉的旧军队,来了一场脱胎换骨的改造。 第一件事,整肃军纪。他下了三条铁令:禁嫖、禁赌、禁毒。在那个兵匪不分的年代,这等于是在军队内部搞革命。他清楚,一支管不住自己裤裆和口袋的部队,上了战场就是废物。 接着,他干了件更狠的事:财务公开。他让人把团里所有开销,一笔一笔记下来,写成大字报,直接挂在驻地的大树上。 全团上下,人人都能看,人人都能监督。吃空饷、克扣军饷,本是旧军队的潜规则,而他这一招,等于自断财路,也断了手下所有军官的财路。 但这种做法的本质,其实是用透明化的现代管理制度,取代了不透明的封建人身依附关系,其核心是建立信任。当士兵们发现长官不贪财、不自肥,他们才可能真正产生“为这支部队而战”的归属感。 如果说内部改革靠的是魄力,那处理外部关系,就全看脑子了。 当时他的部队与陈赓、薄一波领导的八路军同在太岳山区。在国民党高层大搞摩擦、严防“赤化”的背景下,冯汉英的选择堪称异类。 他主动放下身段,带着军官去八路军那里“取经”,系统学习游击战术、群众工作和政治动员。他不管什么主义,只关心怎么活下去,怎么打鬼子。 这种实在,为他赢得了尊重。陈赓的部队对他倾囊相授,不但教战术,还送棉衣、送粮食,两支部队成了事实上的盟友。 247团从此有了两个引擎:内部,靠制度改革激发了凝聚力;外部,靠学习合作升级了战斗力。这支部队迅速从杂牌军,变成了太岳山区的王牌,人送外号“长胜团”。 思想一变,打法就全变了。冯汉英不再死守阵地。他从八路军那学来的游击战,很快就派上了用场。 河津伏击战,他不跟日军硬碰硬,而是把部队埋伏在山谷两边,用最小的代价,就把日军一支运输队吃干抹净。这场胜利,让他彻底尝到了甜头。 而他最厉害的,还是对火力的理解。黄河北岸阻击战,日军炮火凶猛。他明白,把兵力撒胡椒面一样摊在防线上,纯属找死。他跟手下人打了个比方:“五个指头伸开去打人,没劲。要攥成一个拳头,狠狠地打出去!” 于是,他把全团的机枪、迫击炮全部集中起来,不计较一城一地的得失,就盯着日军的主攻部队,在最关键的时候,形成局部绝对优势,一拳把它打蒙。 可惜,他一个团的强大,根本扭转不了整个战场的崩坏。1941年,中条山战役打响,国民党几十万大军,指挥混乱,互相猜忌,就是一盘散沙。冯汉英的98军,作为核心部队,从一开始就被日军猛攻。他带着247团,用他的“铁拳”战术,在唐王山死死顶住了。 但局部的顽强,挡不住全局的溃败。友军阵地一个个丢掉,98军很快被日军三万多人团团围住。军长武士敏战死,突围彻底没了希望。 最后关头,冯汉英主动站出来,带着剩下的兵殿后,给军部和友军争取撤退时间。虽然他知道这是个必死的任务,但他还是去了。 最后的战斗没什么悬念。弹尽粮绝后,身负重伤的他倒在血泊中,被俘了。对他这种人来说,被俘比死更难受。 他花了大半辈子,想带出一支绝不投降的军队,结果自己却成了俘虏。所以一不做二不休,死了也要拉个垫背的!于是他夺走军刀,趁着日军没有反应过来,砍死了一名日军联队长和副官。 他以一位军人的英姿战死沙场,对他一生的信念做了最后的升华。 随后,他被国民政府追赠少将,后来又被新中国追认为革命烈士。但在那个特殊的年代,他的身份又成了“问题”,烈士名誉被收回,名字也消失了。 直到1986年,陕西省政府才为他平反,恢复名誉。如今,他的名字就刻在中国人民抗日战争纪念馆的英烈墙上。 我们今天再回头看冯汉英,不只是为了记住他最后一刀的刚烈。更多的是想知道,在那个乱世里,一个没什么背景的普通军官,靠着自己的清醒和血性,到底能把自己活成什么样子? 而他用生命、用信仰,给出了一个答案。 (来源:冯汉英2020-11-06抗日战争纪念网;抗日英烈冯汉英.宝鸡市人民政府.2015-08-26)