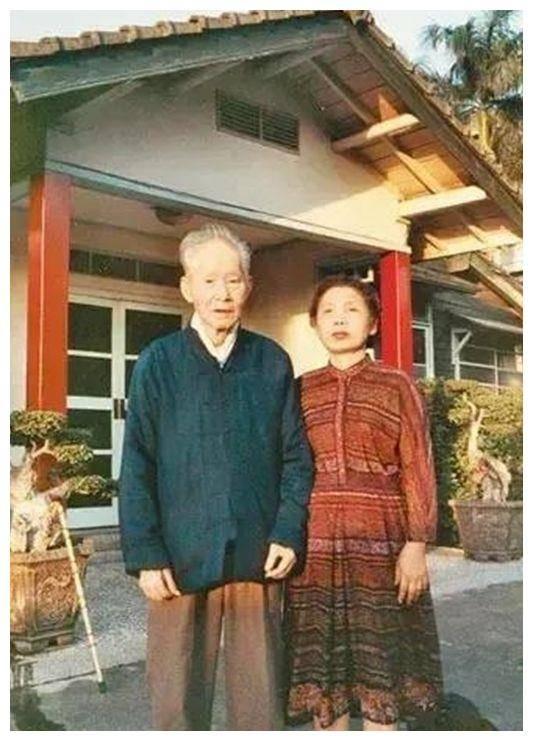

这是1988年,被软禁长达33年之久的抗日名将孙立人将军重获自由后,与夫人拍摄的一张合影照片。 孙立人在1942年缅甸的丛林里,当时英军被日军围困在仁安羌,弹尽粮绝之际,他率领新38师113团疾行驰援。 面对数倍于己的敌人,他没有照搬教科书上的战术,而是让士兵伪装成溃兵,借着夜色摸到日军炮兵阵地侧翼。 那场战役创下的奇迹,不仅是解救了7000多名英军,更让世界第一次看清中国军队的战斗力。 多年后,英国老兵协会在回忆录里写道:"孙立人将军的战术,像手术刀一样精准,切开了日军的包围圈。 "这种军事才华,源自他在弗吉尼亚军校打下的底子,更来自对战场瞬息万变的敏锐判断,他常说"打仗不是下棋,棋盘是死的,人是活的"。 但这位能在战场上灵活应变的将军,在做人上却执拗得近乎"一根筋"。 1943年缅北反攻,他发现部分士兵因营养不良晕倒,当即下令停军三天,强行要求后勤部门调运牛肉罐头。 有人提醒他"违反军规",他拍着桌子反问:"饿着肚子怎么打仗?士兵的命不是命?" 这种对士兵的体恤,让新38师的战斗力始终保持巅峰,却也让他与讲究"牺牲精神"的黄埔系格格不入。 后来有人在蒋介石面前告状,说他"娇惯士兵,不像国军作风",他只回了一句:"能打胜仗的兵,才是好兵。" 这种执拗,在1949年后成了"罪名"。 当国民党退守台湾,蒋氏父子忙着巩固权力时,孙立人却在公开场合说"军队该以训练为先,不是搞政工"。 这话戳中了要害,当时台湾军队里,政工系统是蒋经国牢牢抓在手里的筹码。 1955年的"郭廷亮案",说白了就是借一个虚构的"兵变",拔掉这个不驯服的"异类"。但即便被软禁,他也没松过口。 有记者后来找到当年的看守,对方说:"孙将军每天都要读史书,读到岳飞传就拍桌子,说'莫须有三个字,害了多少忠良'。" 1988年重获自由时,台湾社会已经变了天。 解严的春风吹遍街头,年轻人穿着喇叭裤听摇滚乐,而孙立人最关心的,是老兵的处境。 他拄着拐杖去台北的荣民之家,看到当年新38师的士兵有的流落街头,当场红了眼。 回来后,他让张晶英变卖了部分家产,凑钱在台中开了家"安羌荣民食堂",专供抗日老兵免费吃饭。 有人劝他"刚出来,别惹事",他摇摇头:"这些人跟着我在缅甸出生入死,我不能让他们老了没人管。" 那张合影流传开来后,有记者问他对"平反"有什么期待。他指着墙上挂的仁安羌战役地图,淡淡地说:"我打鬼子的事,历史记着呢,不用谁来平反。" 这话里的底气,来自实打实的战功,整个抗战期间,他率领的部队歼灭日军超过3万,是国民党军队中歼敌比例最高的将领之一。 连美军顾问史迪威都在日记里写:"孙立人是中国唯一不贪污、不怕死的将军。" 更难得的是他的国际视野。早在1945年,他就对部下说:"抗战胜利了,中国该搞工业,不能再打内战。" 这种超越党派的见识,在当时的将领中极为罕见。被软禁期间,他偷偷写下的《军事与工业刍议》,里面提到的"以军工技术带动民用产业",多年后竟成了台湾经济起飞的路径之一。 有学者后来评价:"孙立人被埋没的不只是军事才能,更是难得的战略眼光。" 重获自由后的几年里,他拒绝了所有政治邀约,只做两件事:整理远征军史料,看望各地老兵。 有次在高雄,一群当年的士兵围着他哭,说"委屈您了",他反倒笑着安慰:"我活下来了,能看到你们好好的,就不委屈。" 这种豁达,不是没心没肺,而是经历过大风浪后的通透,他亲眼见过仁安羌战场上堆积的尸体,知道比起那些牺牲的人,自己多活的每一天都是赚来的。 如今再看那张1988年的合影,最打动人的不是"重获自由"的标签,而是老人眼里的平静。 经历了33年的软禁,见证了世事变迁,他没有怨怼,没有张扬,只是像个普通老人一样,陪着夫人走在阳光下。 这种平静里,藏着一个军人的风骨:打得了硬仗,扛得住委屈,守得住初心。就像网友说的:"孙立人最了不起的,不是打赢了多少仗,而是被生活狠狠捶打后,依然活得像个样子。" 历史记住的,从来不止战场上的辉煌。那些在逆境中坚守的原则,那些对袍泽的体恤,那些超越个人荣辱的豁达,才是孙立人留给后世最珍贵的东西。 那张合影里的阳光,不仅照亮了他重获自由的瞬间,更照亮了一个中国军人该有的模样——有勇有谋,有血有肉,更有一份沉甸甸的家国情怀。