1975年5月,毛主席的病情已甚是严重。

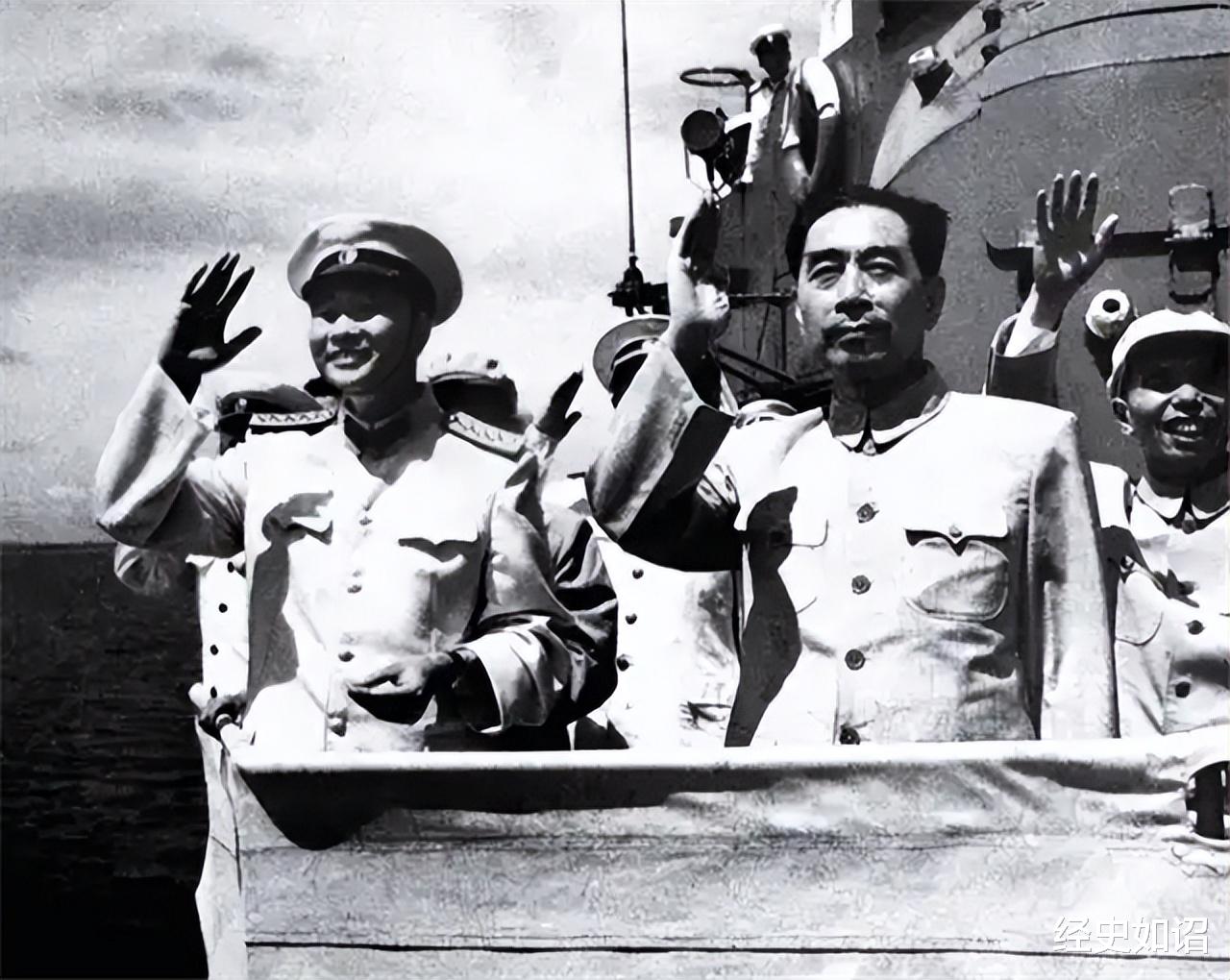

放不下心,还是出席会议,面对海军第一政委苏振华,缓缓伸出小拇指,伟人一向喜欢用手势做形容,心下了然,憋了一口气,后续留下十字,轻松振奋所有人。

反咬一口的南越,趁势出击,1974年1月挑衅中国西沙群岛,真是找了个好时候,不过,决定却多了几分理所当然。

与苏联的日益亲近,膨胀了野心,主意打到中国身上,大抵是觉得找到了个“软柿子”,海军力量比较弱,1960年后,中苏交恶,军事装备和相应技术支援也停止,完全靠自己探索,过程举步维艰,这让越南觉得,可以一战。

未曾想,枯瘦的骆驼,仍旧比马强壮,南海舰队出动小艇打大舰,凭借近距离开火射击甚至投送手榴弹的方式,打败了气势汹汹的南越海军,击落的一艘军舰,成了胜利的勋章,陆军再出手,在空军和海军的掩护下,顺利收复了西沙三岛。

意料之外的胜利,赢了,心里却不踏实,出席中央政治局会议,毛主席还牵挂着这件事,海军力量太弱,能赢,战术肯定是主要原因,也不能完全排除侥幸成分,打铁,自身硬是根本,故面对苏振华,毛主席才用小拇指代指彼时的中国海军。

心里放心不下,留下“努力奋斗,十年达到目标”十字,指示成了毛主席对人民海军最后的嘱托,但他对海军发展的贡献,绝不可轻描淡写。

“萧劲光,速去北京,主席有事要见你”。

才打完衡宝战役,人在长沙的萧劲光一接到电报,匆忙带着秘书就去了,准备不算充分,主席说的可是大事。

“空军筹建的事,已经算定下来了,我们打算让刘亚楼去当司令员,海军这方面,中央想让你来当司令员,你看怎么样?”

贸然的开口背后其实是深思熟虑,三大战役胜利结束,百万大军即将渡江南下,海军需要尽快组建,新出的职位,第一任司令员的选择上,绝不可马虎。

想来想去,萧劲光最合适,而他本人,显然不这么觉得。

“主席,我可是个旱鸭子,海船都坐不了,怎能去当海军司令员?”

这句话用来拒绝,没有说服力。

刘亚楼晕机,还是去负责了空军,因为他有相关经验,选择萧劲光,看重其吃苦耐劳的脾性,也是明晰,彼时全靠中国一国之力发展海军,这并不现实。

连个像样的舰艇都没有,为数不多中,一艘中国造的都没有,想发展起来,需要尽量争取苏联的帮助,而萧劲光曾留学苏联,会说俄语,也了解苏联部队的情况,无可比拟的加分项,重担,就这样敲定了。

既领命,就要负责,萧劲光研究了好一通,到1950年就做出了成绩。

陆军发起了解放万山群岛的战役,海军负责配合,首次海战,双方力量悬殊,国民党持有的,是总吨位超过1万吨的国民党第三舰队,萧劲光领导的,只是16艘改装舰艇。

常规战术,肯定赢不了,没想到的是,战斗号角一经吹响,我方就直逼太和号,疯狂朝甲板上丢掷手榴弹,后迅猛跳上去抓俘虏,国民党哪见过这样的招数,人心乱了,战争也就输了。

人民海军首战就告捷,毛主席听了很高兴,任务安排对了人,当然,他也时刻关注着萧劲光的情况。

1957年的11月,是苏联“十月革命”的40周年纪念日,毛主席亲赴莫斯科参加庆祝活动,萧劲光在此期间去探望,毛主席张口就问“萧劲光,你还晕船吗?”

打趣的问法,可喜的成绩,白手起家,却真真给了敌人点颜色看看。

解放浙江东部群岛的1954年,美国插手,出动海军掩护国民党军舰,单拎出来对彼时我国的海军都属劲敌,可在萧劲光的部署下,解放军仅凭排水量只有15吨的小型鱼雷艇,就压制住国民党的大中型军舰,为后续登陆创造了有利条件。

“小拇指”日益茁壮,对海军的期许,也从“搞起来”到了“走出去”,当然,这意味着的,是升级。

对南极的考察,自1984年开始,行为看似虚无缥缈,其实很有必要,既可以和平利用南极,也可在国际上一展中国海军力量,国际无人看到,却取得巨大成功,仅用一年,就在南极建成了第一个属于中国的科学考察基地。

而萧劲光虽在1980年就卸任了人民海军司令员,身体状况也不大好,注意力却从未从海军移开,与刘华清商议,觉得还是要发展航母,感动一幕随之发生,听闻海军决定,不少儿童自发捐款,送来的钱,很多都是掏空了存钱罐。

没见证最伟大的时刻,1989年4月16日,萧劲光的骨灰洒向东海,这是他的遗愿,也是遗憾,觉得没有完成主席建立一支强大海军的嘱托,想在东海长眠,目睹海军的强大。

至于苏振华,对海军的发展也是殚精竭虑,绳拧成一股,迸发巨大威力,这并不奇怪,而中国海军,一直走在进步的路上,第一艘全国产航空母舰在2017年的大连成功下水,远海保护重要运输线的行径,自2008年开始,已经坚持多年。

中国海军不再是“小拇指”,摇身成了在国际上的领先,劣势不再,而烈士们也在无私奉献中,接连倒在人生的长河,苦难无畏,在为国奉献的队伍,多的是继承者……