周末讨论了几个问题,挺有价值的,分享给大家。

1、门把手意见稿提到,要求“每个车门的车门外把手在任意状态时,相对车身表面应具备手部操作空间,该操作空间应不小于60mm×20mm×25mm。”你怎么解读这句话?

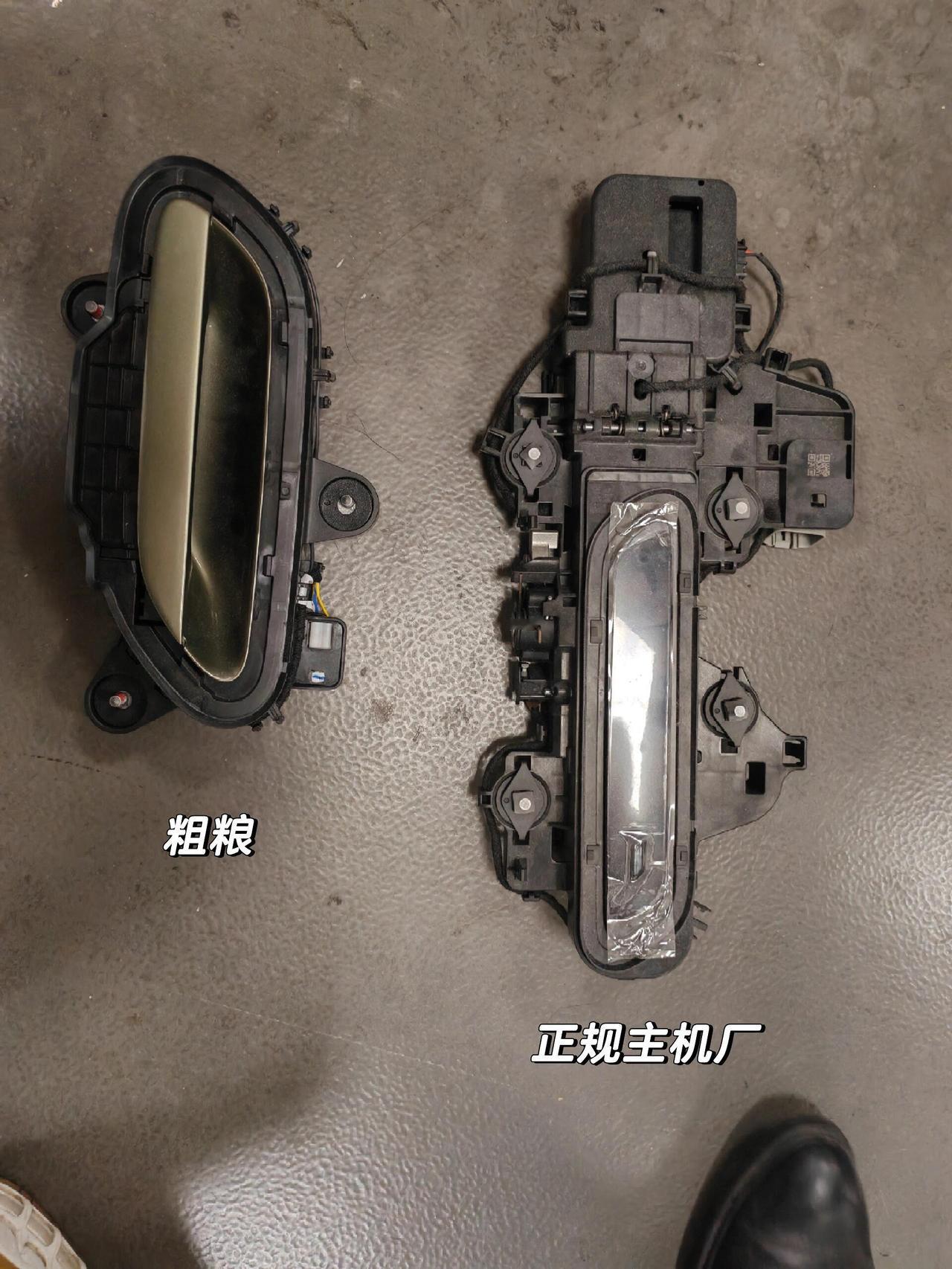

这里的关键是“任意状态”,比如说门把手在闭合(也就是最常态位)时,人不需要做多余的动作,就能去操作它的。因为这个规定出来,那下面两种门把手就不允许出现了。

一种是这样,完全隐藏的,门开启时,需要人按动一侧,门把手会翘起来,然后在开门。

一种是这样,汽车遥控开启后,门把手会自动伸出来。

这两种都属于“完全隐藏式门把手”,他们都不允许使用了。

然后呢,这里提到了操控空间。这就比较好理解了,其实就是以车门面板为基准,手能操控的立体空间大于60mm×20mm×25mm。

所以,普通的门把手肯定是在这个范围内。

2、意见稿规定:“每个车门(不包括尾门)应配置具备机械释放功能的车门外把手,系统的设计应满足在锁止装置处于锁止状态时,发生不可逆约束装置展开或动力电池热事件等事故后,非碰撞侧车门应能在不借助工具的情况下,通过车门外把手开启车门。”

也就是说,在车辆发生事故后,即便车门上锁,也应可以从外部打开车门开启救援。从技术角度看,怎样实现这一要求?这是否会涉及防盗的问题?

通常是利用电子控制单元 (ECU)来控制,负责接收碰撞检测信号,并控制锁止机构的动作。ECU 可以判断车辆是否发生突发状况,判断突发状况是否已结束,判断车辆是否处于静止状态,并在满足条件时开启车门电子锁。

具体来说,可以采用电机驱动的锁止机构,通过ECU控制电机的转动来实现锁止和解锁。也可以采用机械式锁止机构,通过ECU控制机械结构的运动来实现锁止和解锁。

比如说,可以利用气体发生器底端产生的高压气体推动推杆冲击落锁的解锁机构,从而使落锁获得解锁,实现车门解锁。

防盗问题不在这个工况的考虑范围内,因为这里提到的是“发生不可逆约束装置展开或动力电池热事件等事故后”,发生不可逆约束装置展开,通常指的是安全气囊起爆,而出现这种情况,事故伤害程度是很高的,所以一定要以车内人员安全为首要考虑问题。

3、是不是意味着未来隐藏式门把手会彻底退出市场?半隐藏式门把手呢?

这个标准是强制性国标,不是推荐性国标,所以一旦按照这套标准实施,全隐藏式门把手会彻底退出市场。

半隐藏式门把手如问题1所说的,只要满足空间要求,它也是合规的。至于会不会退出市场,这个不存在法规层面的阻碍,更多是用户喜爱程度+车企对极致风阻系数要求的问题了。

4、你对门把手征求意见稿还有哪些补充建议?

(1)这份征求意见稿的测试内容还是比较单一的

其实车门把手的测试项目不仅这些,比如车门把手的耐久性、耐盐雾性也应该有。这个标准看下来,目的其实就是验证汽车发生碰撞后的安全保障,其他维度的安全可靠性不在此标准考虑的范畴内。

某种程度上,这也是合理的吧。一般强制性国标属于管控下限,要达到基本的安全保障。像长时间使用后的安全保障,还得依靠其他推荐性标准、行业标准或企业标准。

(2)这个测试只有正面碰撞,没有侧碰。其实侧碰对于座舱的冲击会更大,也容易直接影响到车门把手的开启。

(3)现在这份标准的加速度峰值g值,是在30g-36g区间,这个g值还不算特别大。我估计这个g值是考虑到了C-NCAP的50km/h正碰来的,C-NCAP 50 km/h 正面碰撞中,车内假人加速度值通常在 20g–40g 区间。其实还可以讨论下要不要调高,因为现在汽车的动力都很强,新能源动不动就四五百匹,车重上2吨的也不少,碰撞g值伤害是很大的。