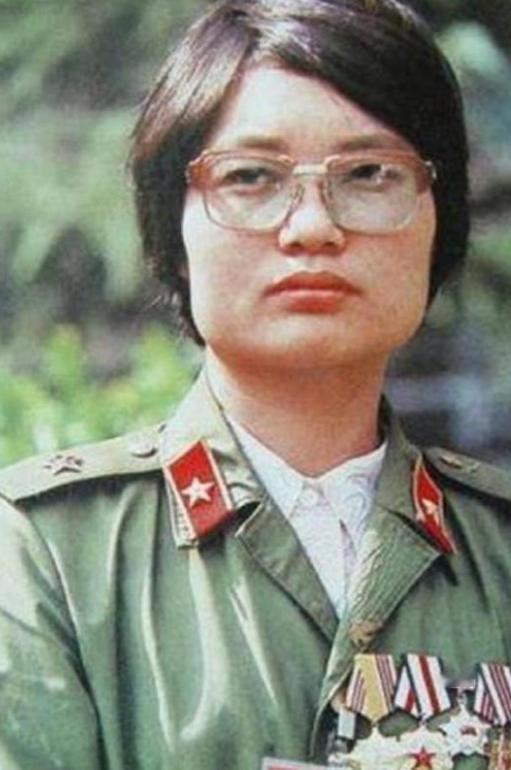

1987年,一个女医生被哨兵拦住,要求出示通行证,没想到,她直接掏出一颗手榴弹:“这就是我的通行证!” 在战场上,任何一个环节的疏忽都可能导致无法挽回的后果,眼看时间一分一秒地过去,女医生知道多耽误一秒,伤员的生命就多一分危险。 正因如此,才出现了开头的那一幕,两个年轻的哨兵被女医生突如其来的举动惊得目瞪口呆,他们从未见过如此“彪悍”的女医生。 看着她那不容置疑的眼神和手里明晃晃的手榴弹,他们愣了几秒钟,最终默默地让开了道路,这个女医生,就是后来被战士们称为“战地女神”的刘亚玲。 这件事在当时的前线引起了不小的轰动,有人觉得刘亚玲太冲动,太不守规矩,也有人觉得她这股子为了救人奋不顾身的劲儿,让人打心底里佩服。 其实,刘亚玲不是不知道规定有多重要,但她更清楚,医生的天职是救死扶伤,在生命面前,有些规矩必须为之让路。 她原本是北京一家大医院的医生,工作稳定,前途光明,可当她从报纸上看到前线战事吃紧、医疗人员短缺的消息后,再也坐不住了,她觉得,自己一身的本事,不应该待在安逸的后方,而应该去到炮火连天、最需要医生的地方。 于是,她一次又一次地向上级递交申请,请求到前线去,然而,她的请求连续七次被驳回,组织上认为,她一个女同志,去前线太危险了。 可刘亚玲的性子倔得很,她认定的事情,九头牛也拉不回来,既然正规渠道走不通,她干脆利用探亲假,瞒着家人和单位,背起自己准备的药箱,独自一人踏上了前往云南前线的路。 她心里只有一个念头:战士们在前线流血牺牲,我作为医生,凭什么不能去救他们?当她费尽周折,终于抵达老山脚下时,才发生了开头那一幕。 她掏出的那颗手榴弹,并不是想威胁谁,而是她内心急切与决心的最直接表达,她是在告诉所有人,我来这里,不是为了别的,就是为了救人,谁也别想挡着我救人的路,她的行为虽然看似鲁莽,却恰恰体现了一个医者最纯粹的仁心。 在她的世界里,没有什么比战士的生命更重要,到了前线,刘亚玲才真正体会到战争的残酷。猫耳洞里阴暗潮湿,空间狭小到连腰都直不起来。 炮弹时不时就在洞外炸响,震得泥土簌簌往下掉,她顾不上害怕,也顾不上一身泥泞,只要一有伤员,她就第一个冲上去。 有时候,一场抢救下来就是十几个小时,连轴转,饭都顾不上吃一口,有一次,为了抢救一名重伤员,她背着几十斤重的药箱,在没过膝盖的泥水里来回奔跑,等把伤员安顿好,她才发现自己的胳膊被弹片划开了一道大口子,血流不止。 她只是简单包扎了一下,又立刻投入到下一场救治中,更惊险的一次,在护送重伤员徐良转移的路上,有一段必经之路完全暴露在敌人的火力范围内,她没有丝毫犹豫,用自己瘦弱的身体护在担架外侧,把伤员牢牢挡在身后。 子弹嗖嗖地从耳边飞过,她却一步也没有退缩,等安全抵达目的地时,她才发现自己因为长时间举着输液瓶,整个胳膊都僵硬得动弹不得。 刘亚玲的所作所为,深深地打动了前线的每一位战士,他们不再把她当成一个普通的女医生,而是把她看作能带来希望和生命的“女神”。 这个称号背后,是无数次冒着炮火的冲锋,是无数个不眠不休的夜晚,更是她把战士的生命看得比自己还重的决心。 战争总有结束的一天,硝烟散去,刘亚玲带着一身的荣誉回到了地方,很多人都以为,她会凭借着战功进入一家顶尖的医院,从此过上安稳的生活。 但她再次做出了一个让所有人意外的决定:放弃大城市优越的条件,回到自己的家乡——陕西渭南的一个小村庄,开了一家属于自己的小诊所。 有人不理解,问她为什么放着好日子不过,要回到农村吃苦,她总是笑着回答:“医生嘛,就是要到最需要的地方去,城里好医生多的是,不缺我一个,但我们村里缺。” 她的诊所收费极低,对于家庭困难的乡亲,她经常分文不取,甚至还自掏腰包补贴他们,二十多年来,她的诊所没有发生过一起医疗纠纷,乡亲们只要身体不舒服,第一个想到的就是找刘亚玲。 在她看来,无论是在炮火纷飞的战场,还是在宁静的乡村,医生的职责都没有变,那就是尽自己最大的努力,去帮助那些需要帮助的人。 如今,刘亚玲的故事已经很少被人提起,她自己也从不炫耀过去的功绩,但那颗曾经被她当作“通行证”的手榴弹,却像一枚烙印,深深地刻在了历史的记忆里。 它不仅仅是一件武器,更是一种象征,象征着一个医者在面对生命时,敢于打破一切常规、冲破一切阻碍的勇气和担当。 刘亚玲用自己的行动告诉我们,真正的伟大,并不在于你取得了多高的地位或多大的名声,而在于你是否在关键时刻,坚守住了内心的那份责任与良知。 她的故事,值得我们每一个人去铭记和尊敬。 信源:中华人民共和国退役军人事务部2021-01-16——刘亚玲:“战地女神”自主择业,回到家乡农村当“村医”