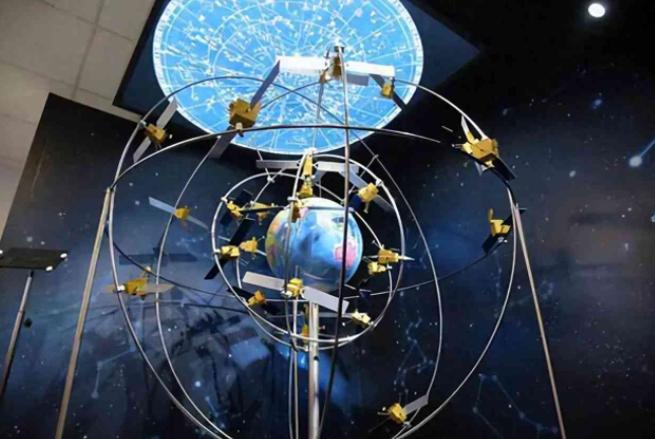

中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说实话,你可能不信,要是现在真全部换成北斗,我们的手机估计都不能用了。 首先得明确一个关键事实,中国和美国早有北斗与GPS的兼容协议。早在2017年底,中美就签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》,这份协议可不是随便签的“君子协定”,而是在国际电联框架下明确了两大系统的射频兼容,特别是民用信号里的B1C和L1C频段能实现互操作,简单说就是手机、导航仪这些终端不用额外加成本换天线,就能同时接住两种信号,压根不是非此即彼的选择题。 这就从规则层面堵死了“强制停用GPS”的可能,既然承诺了民用领域兼容,单方面打破约定不仅会砸了国际合作的招牌,更会跟全球产业链拧着来,现在的手机芯片、地图软件全是按多系统兼容设计的,硬要拆台纯属给自己找不痛快。 对普通用户来说,这种兼容根本不是“二选一”,而是实打实的“1+1>2”,你以为手机地图上显示“GPS定位中”就真的只用了美国系统? 其实北斗早就悄悄在后台扛起了大梁,有数据为证,2024年国内智能手机出货量2.94亿部,其中约2.88亿部都支持北斗定位功能,安装率快摸到98%了,也就是说你现在手里的手机十有八九都藏着北斗的“影子”。 高德地图董事长去年就说过,光是“五一”当天他们收到的北斗信号就超过9000亿次,日常高精度定位里北斗的占比早就超过55%。 可为啥大家还是只看见“GPS”三个字?这就得说行业里心照不宣的小秘密了:主流地图App比如高德、百度,早年的底层代码全是照着GPS协议写的,真要把“GPS”换成“北斗”,不光得重写核心算法,还得把上亿用户的设备全测一遍,万一出点岔子导航飘了、定位没了,谁也担不起这责任。 就像你家明明用的是风电,电表上也不会特意标出来,“GPS”早成了卫星定位的“通用名”,跟系统本身没啥关系了。 更现实的问题是,全换北斗意味着整个终端生态得推倒重来,这可不是换个软件那么简单。虽说现在新手机基本都是北斗+GPS双模,但别忘了还有海量存量设备。 截至2023年底,国内光北斗终端的社会保有量就超过14亿台,可全球78亿部活跃智能手机里,82%的设备默认开启的还是GPS,不少老旧手机、廉价手环根本没装北斗模块。 真要是一刀切停用GPS,这些设备立马变成“瞎子”,大爷大妈的老年机、快递小哥的旧终端全得报废,这事儿谁也没法拍板。 再看芯片层面,高通、联发科这些主流厂商的移动芯片里,GPS模块的集成率早就是98%,国产的华大北斗芯片也全是多模设计,人家做的是“一网打尽”,不是“非此即彼”。 产业链的惯性更是绕不开的坎,GPS折腾了三十多年,早就把根扎进了各行各业的毛细血管里,长三角有个港口前阵子算过账,光是把码头的GPS定位桩换成纯北斗的,硬件投入就得7个亿,还不算停工改造的损失。 其实北斗和GPS凑在一起,早就成了互相补台的“搭档”,不是谁要取代谁的关系,北斗用的是三种轨道混合组网,在城市高楼里、峡谷里抗遮挡能力特别强,定位成功率比GPS高出15%;GPS运行多年,在西藏那种偏远无人区的信号覆盖更均衡,正好能补北斗的短板。 2025年有份车载导航报告显示,北斗+GPS+伽利略多系统联合定位,能把定位误差减少一半以上。 今年8月广西三江山区突发滑坡,地质监测站就是靠这种组合定位实现了分钟级预警,要是只靠单一系统,说不定预警就慢了半拍。 还有高德地图的车道级导航,能精准到让你知道该走哪条车道,靠的就是北斗的厘米级精度和GPS的稳定输出,少了谁都玩不转。 当然北斗有自己的独门绝技,比如短报文通信功能,华为的Mate系列手机、Watch Ultimate手表早就能用它在无信号区发求救信息,泸定地震、积石山地震里,救援人员靠这个传了几百条位置信息。 但这是北斗的“加分项”,不是取代GPS的“必杀技”,现在北斗产业规模都快摸到6000亿了,服务全球200多个国家和地区,用户数也突破23亿,但跟GPS的60亿用户比,差距主要在时间积累的生态优势,不是技术不行。 国际海事组织、国际民航组织都认北斗,但飞机、轮船的导航设备还是习惯先接GPS信号,这就是三十多年的惯性,急不来。 说到底,保留GPS不是因为北斗不行,而是兼容才是最聪明的玩法。 既守住了北斗自主可控的安全底线,不用怕美国哪天乱干扰,毕竟北斗信号的调制方式跟GPS不一样,真有干扰也能拆出来用,又没丢了全球产业链的便利,还能让用户享受双系统的精准和稳定。 要是真脑子一热全换成北斗,先不说老手机全废了,地图软件可能崩了,快递柜定位错了,连出国旅游手机都没法导航了,这可不是闹着玩的,现在这样“北斗打底、GPS补位”,后台悄悄干活,用户踏实享福,才是真的高明。

兴哥的爸爸

有缺陷就是有缺陷。敢不敢单独搞北斗芯片模式的给我们用????????