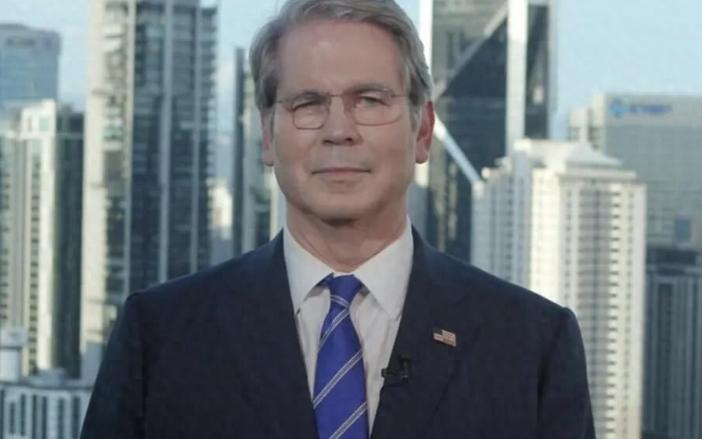

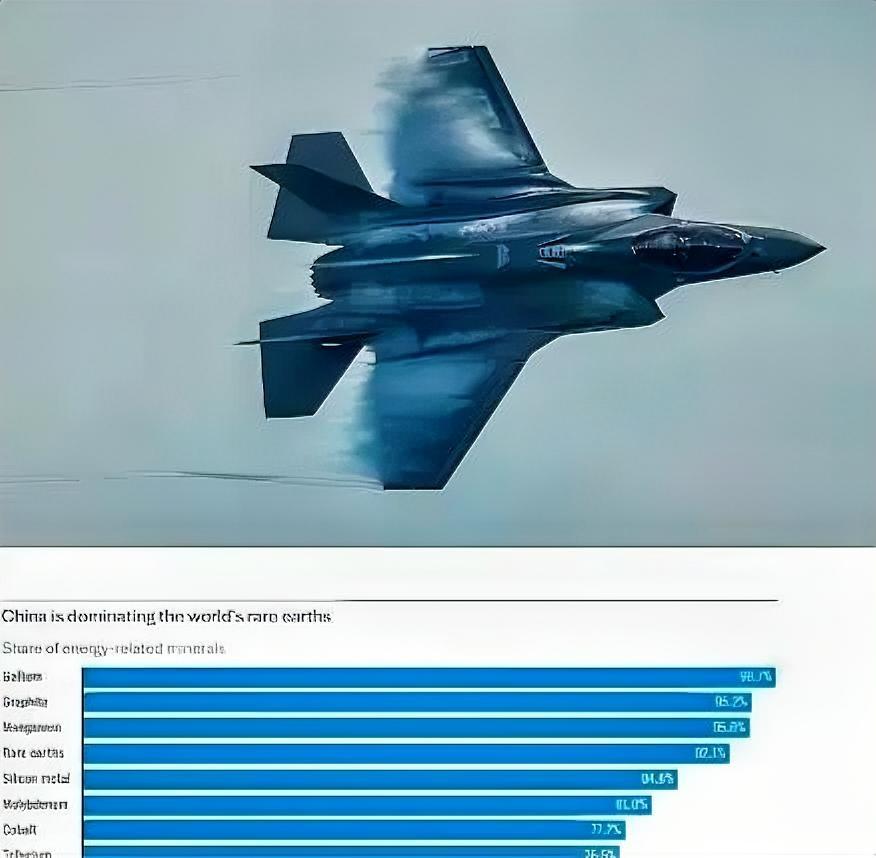

美财长也憋不住了:其实我也是豆农,对中国不买感到很痛苦。美国财政部长贝森特近日在公开采访中坦言,中国拒绝购买美国大豆让他“感到痛苦”,并强调自己“其实是一名豆农”。这番言论将中美贸易摩擦中一个尖锐的矛盾点推至台前——政策制定者的个人利益如何与国家战略交织,并深刻影响全球经济格局。 中国买美国大豆,从高位一下塌到几乎没有,关税上来,技术封锁跟着压住,中方在农产品这头做了反制,数据摆在那,2025年9月从美国进来的大豆为零,上一次清零停在2018年11月,那段时间的影子又回到图表上,中国把采购口径挪去南美,巴西、阿根廷装船更密,占到需求的七成还多,这一手把供应链分散开,像在粮食安全外面垒了一道防火墙。 说到贝森特,他自己也算半个豆农,北达科他州有块地,规模不小,大概两千五百万美元的农田,租出去一年能收上百万租金,那一州的大豆七成往中国走,规则写着内阁官员上任九十天内要处理掉可能带来利益冲突的资产,他动了九成,把容易处理的先清掉,留下那部分流动性差的农田,这一边握着谈判方向,那一边还有地在那摆着,外界就会问,政策的取舍能不能彻底避开个人利益。 美国豆农挨到冲击,北达科他州这些产区,仓里货堆着下不去,价格一档一档往下走,有人把压库的大豆直接处理,用火烧掉,往年大豆顶在美国农业出口的前排,中国市场抽走以后,产业链上游下游都要补窟窿,账面按十亿美元级别去核算,美国在东南亚找替代,量起来不够看,中国那边的缺口接不满,农业州在选举里分量重,这个局面慢慢变成国内政治上的压力点。 谈判桌上抛出一个说法,叫实质性框架,像是开了一条缝,核心的扣子还没解,中方把话摆清,采购要回到正轨,关税得撤,针对中国企业的限制要停,美国政策前面翻过几次,节奏忽快忽慢,中方更谨慎去看兑现,中国这几年把进口口岸拉开,国内增产加上储备托底,抗风险的把握比过去更稳。 贝森特的表态里能看出来一层关系网,经济上相互需要,政治上各自盘算,个人的账本和国家的谈判放在一张桌上,背后牵着全球分工重新摆位,后面的走向,不只是一船一船大豆能不能再回到航道,更看双方能不能在同等的位置上把信任补齐。 参考资料:《观察者网》、《腾讯新闻》