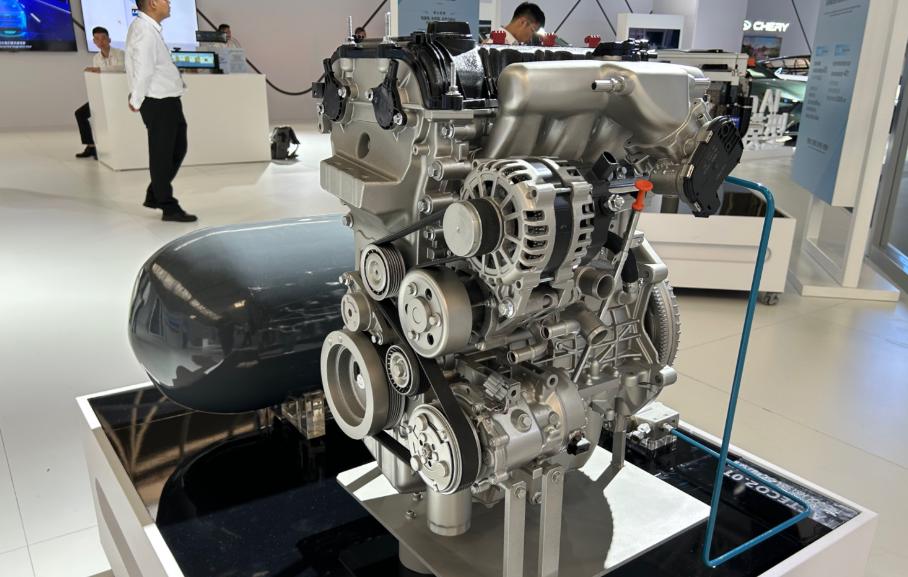

[微风]我国六代机都能做出来了,为啥汽车发动机还是老大难? (信源:搜狐——中国六代机J-36:第三台发动机之谜!WS-15?亚燃冲压?旋转爆震? ) 刷到我国 J-36 六代机完成多次试飞的新闻时,我心里又自豪又疑惑 —— 连能飞 16 马赫的斜爆震发动机都搞定了,怎么家用车发动机还总被说 “不如进口”? 直到问了做机械工程的表哥,才明白这事儿压根不是 “谁比谁强”,而是 “赛道完全不一样”。 2025 年刚曝光的 J-36 原型机,装了三台新型发动机,靠的是 “斜爆震燃烧” 技术,燃料在微秒级完成燃烧,效率比传统发动机高 80%。 更牛的是材料,科学家在天宫空间站造出的铌合金叶片,能扛住 1700 度高温,跟美国 F22 发动机的耐热水平持平。 但你知道吗?这种发动机一辈子可能就造几百台,每台成本再高都能接受,只要性能达标就行。 可汽车发动机完全是另一套逻辑。 表哥给我算过一笔账:一台主流 1.5T 发动机,车企一年要造几十万台,每台成本得控制在几千块。 就拿最关键的 “热效率” 来说,奇瑞的 ACTECO 发动机做到了 45%,看着快追上丰田,但丰田的发动机能连续运转 10 万公里不出故障,国产的要达到这水平,每台成本得涨不少。 这就是核心矛盾:航空发动机追求 “极致性能”,汽车发动机要 “极致性价比”,目标天差地别。 再看研发模式的差异。 六代机发动机是 “举全国之力” 搞的,有 JF-12 风洞这种 “国之重器” 撑腰,这台风洞测试时长 130 毫秒,是美国同类设备的 4 倍多,成本却只有五分之一。 科研团队不用考虑卖不卖得出去,一门心思突破技术。 可汽车发动机得企业自己掏钱研发,吉利跟沃尔沃联合搞 Drive-E 发动机,前后砸了上百亿,花了八年时间才量产。企业要是短期内赚不回钱,根本不敢这么投入。 还有个容易被忽略的点:“量产工艺” 的难度。六代机的零件能靠技工手工打磨,精度不够可以反复调整。 但汽车发动机的缸体,得用模具一次铸造出来,日本企业能做到 “零缺陷” 的超高温锻造,咱们的模具耐压性还差点意思。 表哥说他去参观过一家国产发动机厂,同样的设计图纸,用进口设备加工的零件寿命,比国产设备做的长 30%。 这不是设计不行,是基础工业的 “肌肉” 还没练到位。 不过咱们也不是没进步。比亚迪的 DM-i 混动系统就是个例子,虽然不是纯燃油机,但把发动机的能效玩到了新高度,百公里油耗能压到 3 升以内,实测比本田混动还省油。 奇瑞的 1.5T 发动机热效率 45%,已经摸到了当前的物理极限。只是这些突破大多在 “增量市场”,传统燃油机的核心技术,比如高精度喷油嘴、涡轮增压器,还是有部分零件依赖进口。 这里得科普个冷知识:发动机的 “寿命” 藏在细节里。比如轴承的润滑间隙,日本企业能控制在 0.001 毫米以内,咱们现在能做到 0.003 毫米,看着只差一点,却导致发动机跑 30 万公里后,国产的噪音和油耗就会明显上升。 这就是 “工匠精神” 背后的技术积累,人家几十年磨一剑,咱们要追上来,确实需要时间。 有人说 “给中国三十年也造不出日本水平的发动机”,这话现在看太绝对了。2010 年咱们还在仿造国外发动机,现在吉利、长城都有了自主研发的主力机型,热效率、排放都达标欧洲标准。 更重要的是,产业链在慢慢补齐:以前高端陶瓷涂层全靠进口,现在湖南的一家企业已经能量产;电子控制单元,华为、德赛西威也能做了。 其实这事儿跟 “先解决有无,再追求完美” 的发展逻辑一样。六代机是 “国家战略”,必须优先突破;汽车发动机是 “市场竞争”,得一步一步来。 就像当年咱们先搞出原子弹,再慢慢完善民用核技术一样。现在新能源汽车的弯道超车,说不定还能反哺发动机技术 —— 电机的精密制造经验,将来就能用到燃油机的电控系统上。 表哥最后说的一句话很实在:“不要拿航空发动机的‘单点突破’,去比汽车发动机的‘全面竞争’。” 六代机证明了咱们有 “攻坚克难” 的能力,而汽车发动机的进步,需要基础工业、企业投入、市场耐心的共同发力。 最后想问问大家:你觉得国产汽车发动机,还需要多久能彻底摆脱 “老大难” 的标签?是该继续死磕燃油机,还是全力发展新能源?评论区聊聊,说说你的看法!

![今天刚好没啥事带两个朋友过来试驾一下ES8这是我的第二事业[捂脸哭]说实话](http://image.uczzd.cn/4171788645769415940.jpg?id=0)