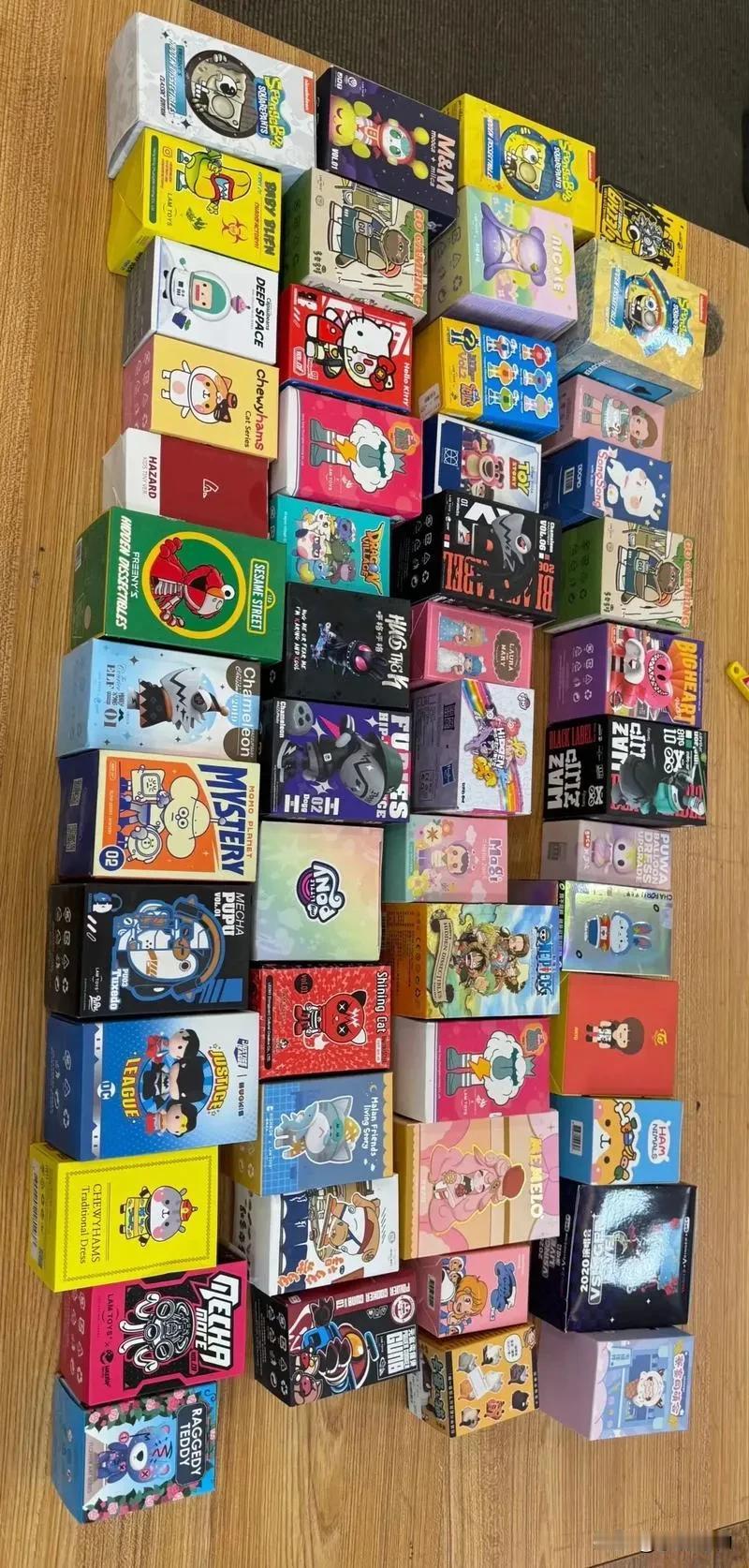

“年轻人为盲盒狂热消费”不是简单的“乱花钱”,而是一场被精准设计的情绪共振。综合刚检索到的研究,我把现象拆成四条主线,供你对照思考—— 1. 情绪刚需:把“惊喜”当解压阀 北大与多项实证研究都发现,拆盒那一瞬间的“强惊喜感”是核心钩子,它让大脑获得类似博彩的短暂多巴胺冲刺,却用59~79元(≈两三杯奶茶)就能兑现,性价比远高于旅行或大件消费。在高强度学业、绩效、996的夹击下,盲盒成了年轻人自我奖赏的“微型假期”。 2. 悦己+补偿:当玩偶变成“情绪陪伴” Z世代普遍是独生子女,独居比例高,传统归属支持不足。研究指出,他们会把可爱、拟人化的形象当成“陪伴者”,补偿童年缺失或成人世界的孤独感;有人甚至把隐藏款叫“女儿/儿子”,走到哪里都带着拍照。这种“柔性社交”既安全又可控,是社交倦怠时代的折中方案。 3. 社交货币:从“晒图”到“圈层黑话” 隐藏款、热款、雷款、欧气、非酋……一套内部暗语把玩家迅速分层。拥有稀有款不仅能在小红书、抖音收获点赞,还能在二手平台溢价 5~40 倍转卖,形成“晒—换—卖”的小经济体。盲盒于是成为低成本获得身份符号与社群准入券的“社交货币”。 4. 心理账户模糊:预算失控的“温水煮青蛙” 59 元单价低,容易让人放松警惕;但“集齐一套”“再抽一次就出隐藏”的赌徒心理,会让月度支出不知不觉破千。调查显示,有 13 岁学生为抽稀有卡连续氪金数千元,20 万 95 后一年在盲盒上花费超 2 万元。当心理账户被拆成无数小额,人就难以及时踩下刹车。 一句话总结: 盲盒经济火爆,本质是“情绪价值外包”+“社交资本游戏”。它精准击中了Z世代“卷不动也躺不平”的间隙需求——用最小的即时成本,换取确定的惊喜感、可控的陪伴感和可炫耀的社交感。只要压力结构不变,类似的“间歇性悦己”消费还会换壳再出现。 给玩家的提醒: 设定“月度盲盒预算”并单独记账;抽到重复款立刻换娃或出掉,避免沉没成本越滚越大;一旦发现自己“为抽隐藏而抽”,就该暂停,让理性重新接管情绪。