25年前,一位美国人在《哈伯斯》杂志上发表文章称:美国文学界急需一位拯救者。这位年轻而且表情严肃的年轻人之前曾经出版过两部并不算成熟的作品,它们受到了评论家们的青睐,但却被所谓的广大读者(我始终搞不明白,这些人到底是谁?)所忽视。

所谓“拯救者”指的是什么?他能将美国文学从怎样的困境中拯救出来?是巴洛克式的、扭曲的后现代主义潮流,还是学院派已经身陷死胡同之中的绝望,抑或是被困在夸张自大、不断在形式和结构上进行生硬尝试的文学圈与那些谦逊、偏爱过时的废话连篇的叙述方式和人物刻画手法的购书者之间的裂缝中、进退两难的生存窘态?

还好,公众们纷纷替这位因为戴了一副黑框眼镜而看上去有些像猫头鹰的美国年轻作者鸣不平,说他不仅被文坛低估了,甚至被20世纪末期那些浮夸的、喜欢空谈的、占据主流的小说作家群体——约翰·西蒙斯·巴思(John Simmons Barth)、约翰·刘易斯·加迪斯(John Lewis Gaddis)、托马斯·品钦(Thomas Ruggles Pynchon)甚至是这位表情严肃的年轻作者曾经一度奉为神灵的唐·德里罗(Don DeLillo)等人——彻底忽视、疏远。同样对他施以不公平对待的还有和他同时代的年轻人,比如这位年轻作家的好朋友大卫·福斯特·华莱士(David Foster Wallace),后者在同一年出版了他那本大部头的《无尽的玩笑》(Infinite Jest,这本书的英文版有1029页,重将近一公斤)。这本书的注解庞杂繁复,其风格被当时的超级评论家詹姆斯·伍德(James Wood)称为“歇斯底里级别的现实主义”。

那么,对华莱士作品中无处不在的古怪、多余的赘述句的盲目崇拜,是不是可以被视为社会现实主义文学风潮已经成为搁浅在沙滩上苟延残喘的鲸鱼的最后一次喘息?并非如此。这位表情严肃的美国年轻作者说,读者依然渴望看到那种情节经过巧妙构思、故事能够从开头一直发展到高潮直至结尾的好作品。这些小说以真实且客观的现实为背景,有着丰富的提炼自生活的情节,即使是那些不起眼的细节也都经过精心修饰,而故事中的角色则真实如我们周围的每个人。将这一切幻化为一部优秀作品的,则是那些相信自己的作品要比市面上很多同类小说家们的作品优秀许多的作者,而他们所关注的也不只是他们自己身处其中的那个世界;他们认为文学理论仅仅是校园、课堂、会堂里的枯燥谈论,他们渴望在作品中制造令人难以置信的悬念,他们希望将平淡无奇的日常生活升华为优雅的存在,他们厌倦了自以为是的刻薄文风,并且对那些用大段的无意义自我反思在文章中滥竽充数的做法不以为然。

但最终谁能化身为托尔斯泰的继承者、21世纪的福楼拜,成为所谓的美国文学的拯救者?恐怕只有那位表情严肃的年轻作家:乔纳森·弗兰岑,37岁,来自密苏里州的圣路易斯,身穿呢子外套,一头松软的头发长直衣领。尽管这一宣言在当时被视为大胆且傲慢无理,但5年之后,弗兰岑真的用一部分量十足、人物活力充沛、带有强烈社会现实主义色彩、以当时资本主义社会的混乱状态为背景的国庆咨文般的作品——《纠正》履行了自己的承诺。这部作品在21世纪时常在各种调查评选中被列为最优秀的作品——或者最优秀作品之一。

2001年9月1日,弗兰岑的小说《纠正》在美国出版。10天之后,恐怖分子的飞机撞上了纽约的世贸中心双子座和位于弗吉尼亚州的五角大楼。但即使这一系列被视为登月之后最令人触目惊心的事件,也未能抢走弗兰岑的风头。甚至,9·11事件还帮助提升了《纠正》的影响力,因为这部作品中弥漫着难以察觉的焦虑气氛和令人狐疑的不满情绪,被很多人视为带有强烈的预言性,仿佛弗兰岑能够像先知那样预料到攻击的发生和后果的严重性,以及普通美国人将为此付出的代价。

《纠正》是一部能让人感同身受的史诗极作品。它从不同角度讲述了一个中产阶级家庭兰博兹一家的故事。这个家庭中有三个已经成人的孩子,他们全都居住在东海岸,各自面对着属于自己的危机:加里是一位富有但缺乏安全感的银行家,奇普是一位在事业中痛苦挣扎的剧作者,而丹尼斯,则是一位有着双重性取向的厨师,他们在一个美国中部小镇的郊区长大。由于父亲阿尔弗雷德患上了帕金森症,母亲伊妮德努力想将三个儿子叫回镇上,与父亲过最后一个团圆的圣诞节。

总体来说,这部小说的情节看似并没有什么新意,但它却一下子成为了畅销书,销售量超过300万册——这对于一部文学作品来说实属奇迹。《纠正》还获得了2001年的美国国家图书奖,而它的作者弗兰岑,也由此跻身同时代最抢手、最出名的作家名单。

我认为,在当下这个时代,一个作家很难再有可能通过创作一部小说——没错,一部小说——来制造出如此的影响。2001年下半年,我采访了弗兰岑。作为一家英国媒体,对一位之前并没有什么名气、来自美国密苏里州的作家的内容冗长、情节复杂的作品有着如此兴趣,并非仅仅是出于学术方面的好奇:弗兰岑不只创作了一部畅销的文学作品,还通过自己的成功再次印证了一个最传统的成功模式的可行性,并在走向成功的过程中创造了一个个传奇:他躲在哈莱姆的一间空间狭小的公寓中,依靠一台二手计算机,用了9年的时间完成了《纠正》的写作,而在这个过程中,仅仅是被他扔进垃圾筒里的弃稿,就有几千页;在这个过程中,他时常会遇到创作的瓶颈,也经常被其他事物分心,为此,他甚至会在写作过程中蒙上眼睛、塞上耳塞;他还会灌下大量的伏特加——这个倒挺正常。在促成他的作品走向的成功过程中,这些足以被写入传记的故事同样功不可没。

更令人感到困惑的,也是让他由此变得更为引人瞩目的,是弗兰岑被卷入了一场与奥普拉·温弗瑞的纷争之中。起因很简单,温弗瑞将《纠正》选入了她的读书俱乐部的推荐书目中。对于多数作家来说,这意味着无上的荣耀与来自读者的由衷承认。尽管对于非美国籍人来说,奥普拉·温弗瑞不过是个日间电视节目的主持人,但在同胞眼里,温弗瑞则是神一样的存在。而弗兰岑,则向这位大神提出了公开质疑:温弗瑞读书俱乐部的团队挑选的其他书籍往往过于情绪化过于感伤,而《纠正》是一本严肃的作品,它的作者是一位严肃的作家。把《纠正》和这些书相提并论,对于这本书和他的作者来说并不是件好事。好在,最后双方还是握手言和,温弗瑞又将弗兰岑的第二本书选入了读者俱乐部的推荐书目中。

但我见到的弗兰岑却一点都不像人们时常描述的那样脾气古怪且自以为是。他的举止非常礼貌,甚至可以说礼貌得令人不舒服。“请原谅”出现的频率之高,以至于听上去有些刺耳。但你也可以看得出来,他的防备心很重。

当我暗示说,《纠正》的署名反映了作者想要改变其他小说家——比如唐·德里罗和大卫·福斯特·华莱士——所犯下的错误的渴望时,他会像前国防部长唐纳德·亨利·拉姆斯菲尔德在新闻发布会上那样回答说:“这个说法我既不会承认,也不会否定。”这么说倒肯定没什么过错,但将它用在一本书上,多少有些夸张了吧?

我问他,这部作品中有多少内容取自他自己的人生经历?这是个每个人都会问到的问题。而他的回复是:“这本书跟我自己的生活一点关系都没有。”但紧接着他又说道:“当然,我完全可以轻松地回答说,’这本书里的每个字都跟我的生活有关’。小说的感情背景——一位强壮的父亲突然遇到身体状况的急转直下——我也同样经历过。我见过一个家庭是如何面对这样的打击,或者说,未能正确地应对对这样的变化,直到类似的危机降临。同样,我也经历过类似的婚姻问题。我知道,和兄弟姐妹们一起生活是什么样子。我的意思是:没有人的写作是在真空世界里完成的。故事中的每个细节都能从生活中的某处找到线索。”

阅读过这本书的人会发现,《纠正》所涉及的,远比常见的那种家庭传奇更为有趣,它不具浮夸的维多利亚风格,也不算是一部传统的社会现实主义作品。尽管家庭是文学领域中一个常见的话题,但弗兰岑却经常会偏离传统的故事结构,在书中暗藏了许多深奥的题外话。比如,尽管这部作品讲述的是兰博兹一家的故事,但它同时也在精神病药物学、生物科技、复杂的大额资产转移、东欧政治、豪华邮轮等领域进行探索和讨论。当然,你尽可以将这些跑题的做法称之为后现代主义。

“我的想法是”,弗兰岑说,“像一位聪明的外交家那样,在现代主义和老派的现实主义之间随意切换。”最终,他如愿以偿。他做到了。

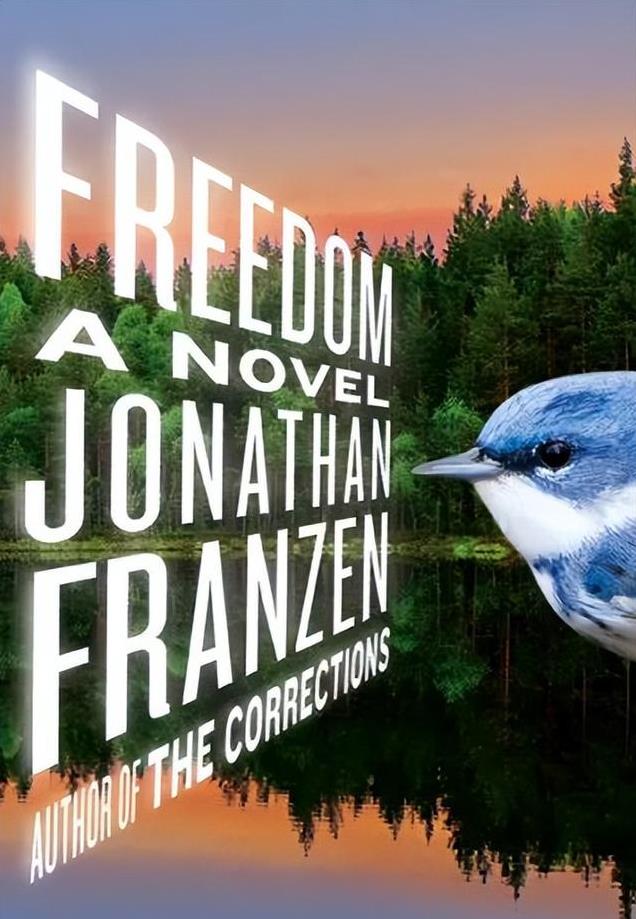

在《纠正》之后,弗兰岑在2010年出版了一部新的作品《自由》。这部小说再次回到了他熟悉的美国中西部那片土地。尽管并非在这里长大——弗兰岑住在加州,但他却和这里心息相通。出现在这个故事里的又是一个中产阶级家庭——伯格朗一家。其中,人到中年的公司高管沃尔特正在经历中年危机;里查德·卡兹曾经是一位朋克歌手,后来转行成为了一位另类乡村歌手,而他的情人,就是沃尔特的夫人帕蒂;此外,伯格朗夫妇的孩子们,他们的父母和兄弟姐妹,也都在不同程度上遭受着命运的打击。尽管从外表上来,他们都过着令人艳羡不已的生活,但在内心里,他们对生活都很失望。

和《纠正》一样,《自由》讨论的话题也经常会偏离主线:鸟类保护区,在山顶上开矿(既充满英雄气概又无比枯燥乏味),美国内陆城市的中产阶级化,反恐战争,资本主义……同样,《自由》所涉及的时间和空间范围也极其庞大:从上世纪70年代圣保罗的郊区,到现今的华盛顿特区,到有些土里土气西弗吉尼亚山区。而它同上一部作品最为明显的不同,则是书中最令人难忘的角色帕蒂的回忆录占据了相当大的比例。这些回忆,是“在帕蒂的心理治疗师的强烈建议下完成的”。

《自由》一上市,就得到了令人羡慕的好评。《纽约时报》称其“令人欣喜若狂”,《时代周刊》则将弗兰岑的照片登在了封面上。在他的头顶上方是硕大的标题:“伟大的美国小说家!”

尽管《自由》的销量无法和《纠正》相提并论——也不会再有小说能达到那样的成就,但从商业上来说,它依然是成功的。

曾经一度,而且就是在不远的过去,关于中年、中产、性别取向为异性恋、身体健康的白人男子的故事是可以在畅销书榜上名列榜首的。而和它一起霸占排行榜的,同样是一系列关于身处这个“第一世界”的中年、中产、身体健康的白种直男的不算特别优秀的同类作品。这些作品不仅能占据畅销书的最佳位置,还能将来自各行各业的赞美之词印在腰封或封底上,他们的作者会出现在各种脱口秀节目上,或者登上各色的领奖台。尽管并非所有人都对这样的做法持肯定态度,但反对者的声音往往会被大多数人的掌声和赞美——以及收银机的滴答声——彻底淹没。

不知为什么以及从什么时候开始,互联网对弗兰岑发展出了一种迷恋。可惜,这种迷恋不是我们理解的那种充满爱意的迷恋。互联网上那些有发言权的人将弗兰岑视为一个问题重重的作家,它就像一个电极棒,不断诱发着Z世代(1990年-2000年)和婴儿潮(1946年-1964年)两代人之间的互相憎恨的火花。

因此,弗兰岑惹恼的并不只是温弗瑞,《纽约时报》的前任书评人甚至还将其称为“混蛋”。(嘿!你们之前不还说他的作品令人欣喜若狂吗?)

仿佛是一个凭借本能就能做出最不利于自己的投资行为的失败者,弗兰岑“想方设法”地成为了环保主义者、女权主义者、有权有势的评论家甚至40岁以下所有人的敌人。他惹恼了互联网上的极权主义者,成为了社交媒体攻击的对象。

很有可能,就像他在网络上的对手们所说的那样,或者人们希望我们相信的那样,他时时处处都会令人反感不悦。2018年,在《纽约时报》发表的一篇关于他的介绍(《乔纳森·弗兰岑什么都不在乎》)中,目光和文笔同样犀利、爱挑刺的报社作者塔菲·布罗德赛尔·爱克娜(Taffy Brodesser-Akner)提到,弗兰岑拒绝将与自己一起生活的女人称为“伴侣partner”,因为他讨厌这个词。

在这事上,我赞同他的观点。我相信,所有人都会支持他的,因为“伴侣”这个词实在太糟糕了,只有那些令人恶心的家伙才会用它。

弗兰岑还对这位女作者说,他更倾向于使用“另一种配偶”。哈哈,他是故意要用这种方法惹恼对方吗?还是他真的这么认为?难道这个说法不是更令人反感吗?但话说回来,又有谁在乎呢?你不过是他的读者,无需和他生活在一起。你可能连他的书都不看。

这些针对弗兰岑的敌意到底是从何而来?我猜测,主要是来自于他的兴趣线。从更宽泛的角度来说,还有他的种族特性。尽管没有迹象表明,他的个人生活中有什么不良行为——相反,人们经常会对他在作品中对女性——比如《纠正》中的伊妮德或者《自由》中的帕蒂——所表现出的尊重——赞不绝口。但不管怎么说,弗兰岑终究是一个直男,一个白种男人,一个中年男人……而在当今,人们经常会说,没有人愿意再听这样的人(也就是我们)絮絮叨叨了。

“我不知道该怎样把自己的性别变成男性之外的任何一种”,弗兰岑在2015年对《卫报》的爱玛·布罗克丝说。他好像忘了,确实是有某种办法可以实现这种改变的。而且,很多人会因为有人暗示说这种方法不存在而感到愤怒。但这和他的本意无关。其实,人们早就不在乎他到底想要表达什么了。或者还有人介意?是,不是,是……去他的吧!

为了讨好那些女性评论家,他对布罗克丝说:“我总觉得,除了死,我还真不知道自己能为此做什么。或者,我想,退休或者停止写作。”

评论家们对弗兰岑的作品感到愤怒并非是因为他的作品不够后现代主义,他们之所以愤怒,是因为在他们看来,弗兰层的成功导致本应属于那些非白色皮肤、非顺性别(顺性别:跨性别的反义词,通常被用来形容对自己的生理特征和生理性别完全接受的人)人士成功的空间被挤占了。

弗兰岑在《哈伯斯》杂志上发表那篇文章时,还是克林顿执政的年代。当时人们误以为他所预言的小说的未来将存在于内容与形式之间的矛盾、前卫与平庸之间的矛盾、后现代与近代之间的矛盾之中。但如今,我们不难发现,文学领域需要的“纠正”和文学创作的手法无关,而是和身份与它所代表的人群有关;这也和读者是否需要更现实的手法还是不那么现实的手法无关。事实上,读者想要看到的是有更多黑人作家、女性作家以及属于那些以前从未被发现、认识、承认的小众人群的作家的作品出现在出版社的作品名单上、读书俱乐部的推荐书目上。

如今,想要列出一个诸如过去20年间受到主流人群承认的优秀小说家的名单并且将白人男性排除在外,并不算件难事。但在2000年之前,这就没那么容易了。那时的作家,有的作品是社会现实主义,有的不是。但这不是我要讨论的问题。

不过,中年白人男性也并没有被彻底排除在出版行业之外,比如来自挪威的作家卡尔·奥韦·克瑙斯高(Karl Ove Knausg?rd)。当然也包括弗兰岑本人。2015年,他出版了新的小说《普丽蒂》(Purity),并再次引起了轰动。《观察家》杂志评价说,这本书“令人感动且极为出色”。这是一个关于一个小家庭的分崩离析的故事,它像是弗兰岑的一场全新旅程。当我们遇到小说的女主人公普丽蒂(人们称她为“皮普”)时,她的家早已支离破碎。于是,她开始去发掘隐藏在自己抚养权之争背后的秘密;她的人生开始围绕着一位类似阿桑奇勒的福音布道者安德烈斯·沃尔夫展开。这部作品,再次给弗兰岑提供了一个发表反互联网言论的舞台。

《普丽蒂》并没能像弗兰岑之前的两部大作(《纠正》和《自由》)那样在文化领域带来巨大震动——但又有哪位作家能做到呢?尽管这样,这部作品依然展现了弗兰岑的独特风格,尤其是他对中产阶层白人的同情。这其中最令人难忘的无疑是那位已然截瘫的、年轻妻子正在与别人斯通、在大学里教授创意写作的老师。这种带有卡通风格和讽刺意味的情节设置,是那些想要对弗兰岑进行围攻的人最容易忽视的的写作风格。

《普丽蒂》的情节设置极为复杂,而它的语气有时甚至会达到疯狂的地步。在弗兰岑从1990年到现在出版的所有作品中,《普丽蒂》最具后现代主义的特点,也更像是受到托马斯·品钦等后现代主义代表人物的影响。但问题重重的感情关系和我们到底该怎样生活,却始终是他作品关注的核心问题。

2010年,弗兰岑在《纽约时报》上发表了一篇文章。他在文章中说,小说的目的,是为了讲述家庭生活中不为人知的故事。“也只有小说能这样做。”随后,他又闷闷不乐地继续说道:但那都是以前的事情了。那么,小说在当今是否还能完成这样的使命呢?就在我们发出一声叹息,打算悲观地说“祝你好运”时,我们发现,弗兰册还有话要说。而且,他想说的还挺多。

50年前,在芝加哥郊区一个叫做新普罗斯派克的地方,住着一个并不算愉快的家庭。拉斯·希尔德布兰特是一位在一家普普通通的教堂任职的神职人员。他还是一位典型的生活事事不顺的中年男人:财务上捉襟见肘,职业上没有发展空间,感情生活危机四伏。拉斯的夫人玛里恩虽然年纪比拉斯大,但却比他更聪明。玛里恩遭受着拉斯所不知晓也不能想象的痛苦,同时也是一个故事中常见的人物形象:总是关注自己的体重,中年,对婚姻失望,对自己那位默默无闻、永远无法引起别人关注的丈夫极为失望。拉斯和玛里恩有四个孩子:老实巴交的克莱姆正在上大学;贝基正在上高中,是学校里人人都想追求的女生;贝里是个天才,贾德森性格温和,而除了性格温和,他唯一的特点就只有他的年纪——9岁。

弗兰岑的最新一部小说《十字路口》(Crossroads),是那个被他称为“通往一切神话的钥匙”(A Key to All Mythologies)的三部曲中的第一部。也许你会在心里想,这会不会是……没错,这个说法确实是来自英国女作家乔治·艾略特的长篇小说《米德尔马契》(Middlemarch),它是这部小说繁杂得令人绝望同时又让人感到乏味、篇幅宏大、看似永远不会结束的第二章的标题。由于不同人对“通往一切神话的钥匙”这个说法有着不同理解,它还能给读者带来不同的感受:既能让不少爱喝红茶的英国文学爱好者感到愤怒,又能让那些原本就乐观开心、热爱自己的人感到异常安慰——他们肯定愿意为这句话干上一杯。而《十字路口》,则是关于一个传承几代的家庭的传奇。没错,这部小说又是关于家庭的,而且又是关于美国家庭。

在小说的开始,希尔德布兰特一家正因为发生在教堂的一个青年组织中的丑闻而感到悲伤不已。而这个组织的名字——“十字路口”,恰恰就是小说的名字。

因犯错而蒙羞的拉斯·希尔德布兰特最终被这个组织驱逐,因为组织中的那些女生们更希望听从他那魅力十足的宿敌——外表光鲜亮丽、虚伪的里克·安布罗斯的管理(这无疑是对《普丽蒂》里的安德烈斯·沃尔夫可疑过去的呼应)。拉斯不体面的挫败给这个位于美国中部的家庭带来了一系列危机,每个成员也纷纷被事情的惯性抛出,方向不明,距离遥远:拉斯和那位令他神魂颠倒的女士一起踏上了通往亚利桑那、危机四伏的旅程;拉斯的夫人玛里恩带着他们年轻的儿子贾德森启程去了加利福尼亚,在那里,她再次与青年时期曾经与之有过一段恋情的已婚男人团聚;克莱姆上了大学,退了学,去了新奥尔良,再然后去了南美洲的秘鲁;贝基则去了欧洲。在小说里,时常会有时间的交错与回闪,这些瞬间多数都有着非常重要的意义。其中,通过一段让人感到不安的回放,我们得知,玛里恩上世纪四十年代曾在洛杉矶经历了令人发指的遭遇——大概就像今天#MeToo运动中不断被揭露出来的那些不堪回首的事件。除此之外,从整体上来说,这部小说的情节发展还是非常优雅的——弗兰岑在组织情节、刻画人物和营造气氛方面始终保持着技艺的精湛。

《十字路口》所涉及的话题广泛:信仰,放纵,嫉妒,瘾癖,代沟,甚至还会偶尔触及不同背景、不同种族人群之间的误解。它还是关于吸引力和厌恶感的。排斥“repel”和它的派生词在书中出现的频率是如此之高,以至于你都能想象得到弗兰岑会因此咽喉不适,并下意识地想送一瓶止咳糖浆给他缓解症状。在《十字路口》中,希尔德布兰特一家的成员以及与他们有着亲密关系的人仿佛是被聚集在一起的磁石,互相吸引又互相排斥。而作为读者——至少从我个人的角度来说,在阅读这本书时同样可以感受到这种吸引-排斥的矛盾关系:我会被这本书吸引,跟着它的情节一起前行,然后突然间,要么是感到了被排斥的不悦,要么是变得兴致索然。导致这一现象发生的,可能是这本书的长度,也可能是偶然出现的无趣或者粗糙场景,或者是它对琐碎细节的过分关注——毕竟在2021这样的时候,社会上有太多更为引人关注的事情。

就像劳伦·奥勒暗示的那样,《十字路口》很有可能会成为2021年最不流行的作品。毕竟,这部570页的长篇作品(别忘了,它还只是三部曲的第一部)所关注的都是那些看似不很重要的话题,主角都是一些生活相对安逸的白种人,而故事发生的时间也都是在将近半个世纪之前……这都可以被视为弗兰岑对现代文化现象不够敏感的证明。

小说中也曾偶尔会涉及居住在城市中的贫困非裔美国人的生活状态——当我们跟着主人公来到芝加哥的时候,以及生活在远离城市的郊区中的贫困的美国原住民的生活状态——在小说的后半部分,当“十字路口”来到亚利桑那的时候。不难看出,书中作为主人公的白种人和其他有色人种发生交集时的尴尬场面是弗兰岑有意为之的结果:他用这种叙述表达了自己对和他有着同样肤色、定期去教堂的所谓体面人的嘲讽。这些有色人种的存在,同样也倒映出更为富有的白种人的偏见与固步自封的态度,并将他们的慈善之举带给读者来进行评判。在书中,非裔美国人和美国原住民有时是可怕的,有时是可怜的,有时是浪漫的,有时是值得仰慕的,但更重要的是,他们全都迫切地需要帮助。白人通过各种慈善活动为他们提供支持的努力在书中受到了嘲笑,但弗兰岑却从未曾暗示——我也未曾在字里行间感觉出——这些人的善意与爱心是别有所图。即使是在拉斯利用自己在教堂的工作之便与别人发生关系这件事上。

弗兰岑从一个在社会中占据优势的白人男性的视角对我们所熟悉的世界进行了描述。当然,为了让书中的少数族群角色更为丰满,他不得不努力从他们的角度来思考,用他们的声音来表达——这在2021年的美国是不能被接受的。为此,书中的黑人牧师西奥·克伦肖以及拉斯在印第安纳瓦霍族人中的朋友基斯·杜洛西,始终都是无足轻重的角色。这就是当代文学的困境。

随着阅读的不断深入,我开始怀疑起自己阅读的初衷,以及这本书到底应该被归于哪类作品。这并非由于我过于投入、过于敏感——我确实相信书中人物是活生生的存在,我甚至会下意识地在日常生活中寻找他们的身影,也并非由于我对关于家庭的文学作品有抵触情绪。这样的话题和写作手法是弗兰岑的作品的特点,想要在阅读他的第六部作品时针对这些方面提出意见,就仿佛是抱怨英国女作家佩内洛普·菲茨杰拉德(Penelope Fitzgerald)的作品没有《速度与激情》中那些疯狂的追车镜头一样。真正的问题在于,《十字路口》一方面让人感觉利落直接、引人入胜,一方面又偶尔会让人觉得仿佛是死板和无足轻重两种矛盾状态的奇怪组合,总之,就像是一份隔夜的炸薯条。

在阅读《十字路口》的过程中,我时常会有一种被带回到童年时代、看着根据机场书店里卖的无聊小说《荆棘鸟》所改编的电视剧的感觉。在书中,帅气的牧师爱上了一位性感的堂区居民。考琳·麦卡洛(Colleen McCullough,《荆棘鸟》的作者)笔下的那位教士和弗兰岑笔下的这位拉斯是否有着一样硕大的阳具?我没看过,也不知道……或许,有可能吧?

最终,我开始对这部小说的名字产生了怀疑。对于弗兰岑的美国读者来说,这个名字不会带来什么想法,但对某个年纪的英国人——尽管这部分人数量非常少,但他们却真实存在,就像那些住在美国中西部的郊区的居民一样——来说,看到《十字路口》这个名字时,首先出现在他们脑海中的,和美国摇滚乐历史中那个传奇的名字——罗伯特·强森(Robert Johnson)一点关系都没有。据说,这位27岁就已经去世的吉他手在49号公路和61号公路的十字路口将自己的灵魂出卖给了魔鬼,换来一手无人能敌的吉他技巧。在后世的吉他手中,可能只有冲在反疫苗运动前沿的埃里克·克莱普顿能和他在琴技上相提并论——克莱普顿和他之前的乐队Cream曾经翻唱过罗伯特·强森的那首名叫《十字路口布鲁斯》的歌曲,而在弗兰岑的书中,脾气很差的拉斯对这首歌根本不以为然。甚至连十字路口这个词所隐含的意义——我们生命中那些需要做出影响深远决定的瞬间——也不会出现在他们的脑海中。弗兰层的作品让他们想到的,很有可能是那部从1964年到1988年间播放了二十多年、四千多集、以英国中部一家汽车旅馆为背景的同名英国肥皂剧。与它同时代的喜剧演员经常会拿这部电视剧开涮,他们嘲弄的话题经常会包括电视剧中演员浆硬的表演,用纸板制成的背景,以及粗制滥造禁不住推敲的情节。

也正是因为上述缺点,这部肥皂剧给人留下印象最为深刻的角色是那位头上总是戴着一顶毛线帽的名叫本尼的愚笨村民。但不管怎么说,肥皂剧《十字路口》在上映的那段时间非常流行,每集都能聚拢1500万渴望欣赏这一庸俗艺术作品的观众。很多人还将其视为一部具有社会意义的作品,因为它时常会涉及一些主流媒体不愿意谈及的有争议话题,比如跨种族的浪漫爱情,夫妻关系的破裂,以及在对待戴着同样傻乎乎的帽子的愚笨人士时需要付出的耐心——如今依然不过时!

在前几部小说中,弗兰岑关注的话题始终非常宏大,讨论的也是当时社会的进程以及它未来的发展方向。但在《十字路口》中,在这部记录“那时的人们是如何生存”的小说中,类似的话题却让位给了更为真实的画面:民谣摇滚的声音,大麻的味道,以及发生在下午的不忠之情。1970年代初期是保守派占据主导地位的美国社会对抗并逐渐开始吸收非主流文化的时期,因此,这段时期也被比喻为美国文化变革的十字路口。同样处在十字路口的,还有希尔德布兰特一家。通过对1970年代初期美国社会进行记录和检视,弗兰岑描绘了一幅以过去半个世纪为背景的、更为广阔的、包括公众态度和个人生活在内的社会变革的画面。只不过,这次他投入的赌注并不是很大。

还有一件事:在长时间没有阅读这样类型的小说后,面对《十字路口》这样的作品,我的脑海里总会有一个令人不安的念头挥之不去:如果在当下,人们需要的不过是平庸的、以人物为主要线索的故事,谁还会去大费周章地阅读小说呢?早在《十字路口》出版之前,同1999年上映的电视连续剧《黑道家族》一同进入人们视野的一个概念——小屏幕将作为一种新的媒介,而现实主义作家的门徒们将通过这一形式来继承先辈们的衣钵——也在之后20多年间发展成了主流的共识,并逐渐得到了整个社会的认同。所以,如果你想要在21世纪看到狄更斯式的作品,打开电视就可以了。在这个时代,“最伟大故事讲述者”的身份已经被电视节目的制作人抢走,和小说家再无干系,而原本业务就不那么繁荣、摇摇欲坠的出版社,则被电视台和网络平台取代。

如果出现在小屏幕上的电视剧是数字化的,小说就是模拟格式的。同样,弗兰岑也是个模拟格式的人,他制造的是模拟格式的作品,作品中的人则是生活、工作在数字时代的模拟格式的人。就像苏联小说家格罗斯曼(Vasily Grossman)说的那样,他是“这个时代的继子”。这也解释了为什么《十字路口》没有将背景设置在当下的原因。因为人们很容易就会意识到,写一部关于社交媒体占据社会主流的小说、且书中人物既生活在线上、又存在于现实生活之中,对于一个像弗兰岑这样的作家来说是个不小的挑战。尽管弗兰岑用《普丽蒂》回应了这一挑战,但真正顺应时代潮流担负起这一重任的,则是新一代的年轻作家,而不是这位表情严肃的作家。

到2021年,弗兰岑已经62岁了。如果没什么特殊情况,他很有可能会在未来的几年——或者更长的一段时间里——完成由《十字路口》开启的三部曲。熟悉他之前写作节奏的人甚至会意识到,这很有可能就是他最后的绝唱。如果真的是这样,无论你在这场文化冲突中站在哪一边,都很难否认,这家伙在事业上所取得的不可估量的成就。

《十字路口》看到一半时我突然冒出了一个想法,那就是,在看完这本书之后,彻底放弃弗兰岑。今后不管在什么情况下,绝不再去看这个三部曲中的其他作品。

但紧接着,我意识到,就像《十字路口》玛里恩的香烟、贝里的可卡因一样,我发誓放弃的东西往往就是我不断与之为伴的东西。原因很简单,无论那些令我产生不健康依赖感的东西是什么——香烟、酒,或者通过描述生活在美国中部各个不那么发达的州里、正在为生活而奋斗的中产阶级的各种琐碎问题折射出西方文明凋败现状的大部头小说,恰恰是我为之痴迷的。我会不断地抱怨,但我依然在一星期内就飞快地把这本书给看完了,只是偶尔停下来吃点东西,睡个觉,或者去测个核酸,然后继续开心地被这位优秀的作家用它几乎无法比拟的写作魔力诱惑着进到他所刻画的人物心中。