没想到,一位科学家的命运,竟能牵扯两个大国的博弈!

1955年9月10日,中美双方就以钱学森为首的中国留学生回国问题,达成一致。

在会议上,中国开出一个条件,令美国根本无法拒绝,只好放钱学森回国。

美国为何对钱学森严防死守?中国又是开出了什么样的条件,最终让美国妥协?

艰难的求学之路

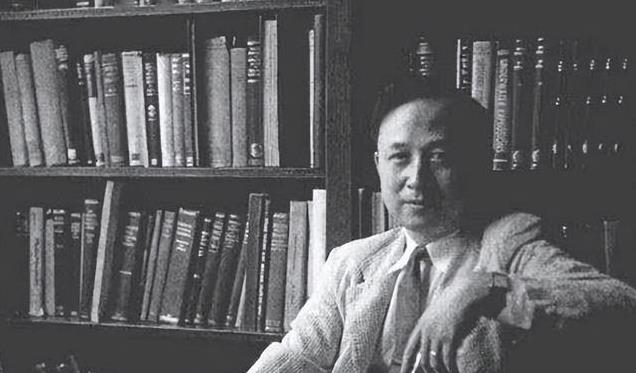

1911 年 12 月 11 日,钱学森出生在上海的一个书香世家。

父亲钱均夫是一位极具爱国情怀的教育学者,在父亲的熏陶下,钱学森自幼便心怀报国之志,对知识有着强烈的渴望。

3 岁时,他随家人迁居北京,从此开启了他漫长的求学之旅。

他思维敏捷,学习刻苦,数理化成绩尤为突出,常常在课堂上提出独到的见解,让老师和同学们刮目相看。

1929 年,18 岁的钱学森凭借优异的成绩考入国立交通大学,攻读铁道机械工程专业。

当时的中国,正处于内忧外患的困境,国家急需大量专业人才来振兴实业。

钱学森选择这个专业,也是希望日后能通过自己的所学,为国家的铁路建设贡献一份力量。

1932 年,“一?二八” 淞沪抗战爆发,日本军队悍然进攻上海。

钱学森当时正在上海求学,亲眼目睹了日本飞机在城市上空肆虐,百姓流离失所的惨状。

于是,钱学森毅然决定改变自己的专业方向,从铁道机械工程转向航空领域,走航空救国的道路。

这个决定意味着他要放弃已经学习了三年的专业知识,一切从头开始。

转专业的过程充满了艰辛,不仅要补修大量的航空专业课程,还要面对周围人的质疑和不解。

钱学森没有退缩,他凭借着顽强的毅力和对航空事业的热爱,克服了重重困难。

1934 年,钱学森从国立交通大学毕业,获得了机械工程学士学位。

毕业后,他并没有满足于现有的知识水平,而是渴望到更广阔的天地去深造,学习世界最先进的航空技术。

1935 年,钱学森考取了清华大学公费留学生资格,远渡重洋,前往美国深造。

留学期间的成就

他进入了麻省理工学院航空系,开始了他在航空领域的深入学习和研究,他仅用一年时间,就获得了航空工程硕士学位。

钱学森并没有满足现状。

他深知,要想在航空领域取得更大的成就,就必须跟随最顶尖的学者学习。

于是,他转学到加州理工学院,拜入世界航空理论权威冯?卡门教授门下。

他与导师一起,攻克了许多航空领域的难题,其中最著名的就是他以一篇论文解决了飞机高速飞行壳体变形的世界难题,这一成果也让他在国际上声名鹊起。

此外,钱学森还参与了美国早期的火箭和导弹研究项目,他在推进剂、飞行力学等方面有着卓越的见解,为美国火箭技术的发展做出了重要贡献。

他的研究成果不仅推动了美国航空航天事业的进步,还让他积累了丰富的实践经验和深厚的理论知识。

1949年,钱学森知道了新中国成立的消息,迫不及待的想要回国,他知道现在的中国正处于百废待兴的时候,急需他这样的专业人才回去建设。

他找到妻子蒋英,将回国的想法告诉妻子后, 蒋英毫不犹豫地支持了他的决定。

紧接着,钱学森辞去了在美国学院的职务,开始着手收拾行李,办理回国的相关手续,他满心期待着能早日回到祖国的怀抱,投身到热火朝天的建设中去。

只是钱学森怎么也想不到,自己的归国之路竟会如此艰难险阻。

艰难的回国之路

海军部副部长,这位深知钱学森价值的军方高官。

在听闻钱学森的归国计划后,表示:“钱学森知道所有美国导弹工程的核心机密,一个他就抵得上 5 个海军陆战师,宁可把他枪毙了,也不能放他回中国!”

1950 年,钱学森满心憧憬,带着家人和沉甸甸的归国行李,奔赴码头,准备登上那艘驶向祖国的邮轮时。

移民局的人突然拦住了他们的去路。

“把行李打开,我们要检查!”

钱学森心中虽满是愤怒与疑惑,但为了顺利回国,他还是强压怒火,配合检查。

可这所谓的检查,不过是美国政府的拖延之计罢了,一番折腾后,钱学森一家被无情禁止登船,归国的希望瞬间化为泡影。

当时,美国国内盛行麦卡锡主义,整个社会被反共排共的恐怖氛围所笼罩。

在这种大环境下,钱学森作为掌握美国导弹工程核心机密的顶尖科学家,自然成了美国政府重点盯防的对象。

美国政府高层,出于对军事机密泄露的恐惧,以及对新中国发展的忌惮,决定对钱学森痛下狠手。

在高层的授意下,相关部门迅速行动起来。

先是不由分说地吊销了钱学森参与一切军事机密研究的资格,又以 “藏有机密文件” 为由,将 “间谍” 这一莫须有的罪名强加于他。

1950 年 9 月,美国以 “间谍罪” 之名,将他逮捕。

钱学森被关进了特米那岛的拘留所,看守人员得到上级指示,探照灯24小时对准他,让他根本无法入睡,每隔十分钟就会有士兵打开铁门,查看钱学森是否逃走。

在这非人的折磨下,仅仅15天,钱学森的体重就减了 15千克,原本健壮的身躯变得瘦骨嶙峋,面容憔悴不堪,甚至一度失声,没有办法说话。

好在,正义并未缺席。

加州理工学院院长和钱学森的导师等人凑齐了一万五千元美金将他保释出狱。

出狱之后,他不能从事之前的研究,必须每月向洛杉矶移民局汇报行踪 。

1953年,在美国政府迫害钱学森的几年中,除了教书外,他仍未放弃学术研究。

同时,他时刻关注着国内的消息,绞尽脑汁寻找回国的机会,只盼着能早日冲破这重重枷锁,回到祖国的怀抱 。

祖国力保钱学森同志回国

新中国成立之初,就高度重视海外学子的回归,积极与各国协商,为留学生们回国开辟道路。

可抗美援朝战争的爆发,让中美关系陷入冰点,美国对中国留学生的归国之路设置了重重障碍,尤其对钱学森这样掌握核心技术的顶尖人才,更是严防死守。

1954年,日内瓦会议成为中美外交交锋的关键舞台。

周总理敏锐地意识到,这是营救钱学森的绝佳契机,他郑重地嘱咐中方谈判代表王炳南:“一定要想尽办法,促成钱学森先生回国。”

在这场关乎钱学森命运的谈判中,美国大使百般推诿。

十多次会谈都以各种借口拒绝讨论钱学森归国问题,要么称美国在朝鲜战争时有文件限制,要么声称钱学森本人不愿回国,甚至荒唐地说中国拿不出钱来“赎回”钱学森。

然而,就在谈判陷入僵局之时,钱学森的一封求救信如同一束光,穿透了黑暗。

一次偶然,他在一份中国画报中看到了父亲的至交好友陈叔通与国家领导人的合影,顿时心生希望。

他在香烟纸上写下饱含深情与渴望的求助信,巧妙地夹在妻子写给比利时妹妹的信中,趁特工不注意,投进了黑人超市的邮筒。

这封跨越千山万水的信,最终辗转到了陈叔通手中,又被迅速转交给周总理。

周总理看到信后,深知这是打破谈判僵局的关键铁证,立刻将信转交给王炳南,并指示:“务必以此为据,与美方严正交涉。”

同时,中共中央经过深思熟虑,决定以在抗美援朝战争中俘虏的11名美国空军飞行员作为交换筹码,向美方表明中国营救钱学森的坚定决心。

在后续的谈判中,王炳南手持钱学森的信件,义正言辞地驳斥美方的种种谎言。

“你们声称钱学森自愿留美,那这封信又作何解释?中国政府要求你们立即停止对钱学森先生的非法拘禁,让他早日回到祖国。”

面对铁证,美方代表顿时哑口无言,却仍妄图拖延。王炳南紧接着抛出交换飞行员的筹码,美方这才意识到,中国在钱学森归国问题上绝不让步。

经过多轮激烈交锋,美国政府终于在1955年权衡利弊后,无奈同意放行钱学森。

1955年9月19日,钱学森一家及其他22位留美学者,终于登上了“克利夫兰总统号”邮轮,驶向阔别已久的祖国。

回国之后的钱学森,也是不辱使命,一心投入到我国的国防建设中,也是在钱学森等人的带领下,中国第一颗原子弹宣告爆炸成功。

免责声明:本文发布的图片、文字等素材来源于网络,我们尊重所有原创作者的权益,如有侵权、信息有误或其他异议,请联系我们,我们立即修改或删除

参考资料