1989年秋季,曾在黄埔军校服役的老兵曲光镛终于办妥了回乡探亲的手续,踏上了返回他朝思暮想的山东故乡的路程。曲光镛站在自家门前,一眼就认出了自己的妻子。虽然两人心里都清楚对方是谁,但彼此对视了好一会儿,谁都没敢先开口相认。分别了整整44年,曾经那个娇小可爱的妻子,如今已是满头白发、满脸皱纹的老太太了。妻子再也控制不住情绪,紧紧抓住曲光镛的手痛哭失声:“你总算回来了!可你弟弟已经走了,连你最后一面都没能等到!”

曲光镛内心五味杂陈,喜悦、惋惜、温暖、痛苦交织在一起,最终化作满脸的泪水止不住地流了下来。他紧紧搂着妻子,声音哽咽着说道:“多亏有你,我才能在外漂泊后,还能回到这个温暖的家!”曲光镛的妻子结婚仅三年就与丈夫分离,两人没有孩子。在接下来的四十四年里,她始终没有再婚,一直和曲光镛的弟弟及其家人共同生活。她似乎有个家,但那并不真正属于她。这么多年过去,直到亲眼见到丈夫归来,她才终于体会到什么是有了依靠……曲光镛出生在山东荣城,少年时期在威海求学,直到19岁完成高中学业后,便返回荣城从事教育工作。那时候,能像曲光镛一样上过好学校的年轻人很少,他是个充满理想、干劲十足的小伙子,夜里总爱去参加那些讨论救国救民的秘密集会。抗日战争打响后,国内局势一片混乱。曲光镛心里焦急,想为国家做点事却不知从何下手。碰巧,一位老同学来威海找他,聊到眼下国家危难,年轻人不能光看着,得行动起来。当时国民党政府在招收军校学员,几个同学叫上曲光镛一起去报名参军,曲光镛二话没说就答应了。曲光镛的老婆来自山东高密,比他年轻三岁。他们结婚已经三年了,但还没有要小孩。

曲光镛作为家里的大儿子,父母在他身上投入了大量心血和金钱,16岁时就给他安排了婚事,目的是想让他一直陪伴在父母身旁。曲家在这个地方算得上是有钱人家,曲光镛是家里的大儿子,他心知肚明,父母肯定不会同意他去读军校,只想让他安安稳稳留在家里接手家里的生意。因此,曲光镛没跟妻子和父母打招呼,就悄悄离开了家。曲光镛听到同学们齐声呼喊“赶走日本侵略者”的口号,顿时心潮澎湃,激动不已。年仅19岁的他,完全没心思再想家里的父母和刚过门的媳妇,毅然决然地离开了家,加入了革命队伍。他们从山东荣城启程,花了足足一个多月的时间徒步抵达安徽,接着又马不停蹄地赶路,最终到达了四川成都。曲光镛顺利考入位于成都的黄埔军校第一分校,成为第十七期学员。曲光镛完成学业后,继续在宪兵学校进修了两年,随后被派往宪兵部队服役,主要负责江西上饶地区的防卫工作,直到抗日战争胜利才结束这段军旅生涯。曲光镛那时认为,只要把日本人从中国赶走,他们就能回到故乡。曲光镛在外征战多年,对家人思念愈加深切。岁月磨砺让他变得稳重,如今带着凯旋的喜悦,他正筹划着衣锦还乡。可他的队伍先是转到了杭州,之后又移防到了上海。曲光镛还没搞明白怎么回事,上级就紧急通知他们4000多人火速从上海撤往台湾,任务是培训新兵。他也在这次转移的队伍里,就这样与大陆隔海相望,再也联系不上家人了。曲光镛刚到台湾的头两年,正是局势最紧张的时候,无论是政治还是经济都处于紧绷状态。他在军队里待了三年,实在受不了那种压抑的环境和没完没了的高强度训练,最后决定离开部队,选择了退役。

曲光镛认为自己年纪还不算大,一切都有机会重头再来。他在台湾各地奔波,努力找份工作,希望能自食其力。那时候台湾社会动荡不安,经济低迷,物资短缺,老百姓日子过得提心吊胆。从大陆过去的退伍老兵们,就像无依无靠的漂泊者,只能靠自己的双手打拼,从头开始谋生路。曲光镛当初怀着满腔报国热情投身军旅,如果当初选择留在家里,他如今依然能过着安稳的日子,不必为生活担忧,妻儿老小都在身旁,或许早已儿孙满堂了。他渐渐对过去那个决定产生了疑问,心里琢磨着当初是不是选错了路。在黄埔军校期间,曲光镛给家里寄过信,但始终没等到家人的回复,他也不确定信件是否顺利送到了家人手中。由于曲光镛离家出走,对妻子不管不顾,媒人多次上门讨说法,要求曲父把儿子叫回来。曲父实在受不了这种压力,便带着曲光镛的弟弟离开了家,前往青岛。曲光镛的太太留在家里,负责照料曲光镛的祖父。曲光镛是爷爷最疼爱的孙子,爷爷一直希望他能好好读书,坚持送他去上学。曲光镛离开后,爷爷心里特别难过,日日夜夜都盼着他能早点回来。直到生命的最后一刻,爷爷嘴里还不停地念叨着曲光镛的名字,心里始终放不下这个长孙。曲光镛走的时候,他老婆还很年轻。虽然他俩结婚已经三年了,但大部分时间曲光镛都在威海上学,两口子真正在一起的日子没多少。岁月流逝,曲光镛渐渐变得沉稳了。他逐渐意识到,自己或许永远都无法回到故乡,对妻子和双亲造成的伤痛,已经无法挽回了。曲光镛的媳妇既好看又能干,跟他特别合适。她娘家人觉得自家闺女被甩了,心里不服气,想找曲家讨个公道。可曲家那边也联系不上曲光镛,这事儿就这么僵住了。每次女儿回娘家,她妈都心急如焚,总劝女儿别在曲家耗着了。曲光镛生死未卜,总不能一辈子就这么守空房,耽误自己的大好年华!要是曲光镛再也不回来了,或者在外面有了新家,那她这辈子可就全搭进去了。等到她年纪大了,身边连个照顾的人都没有,以后的日子可怎么办?

曲光镛的媳妇心里清楚婆婆的话有道理,可她就是坚信丈夫一定会回家。她不停地安慰自己,再等等看,再等等看,说不定过些日子,丈夫就会出现在家门口了。曲光镛的弟弟结婚后不久就有了四个小孩,由于弟媳身体不好,常年生病,抚养这些孩子的重担就落在了曲光镛妻子的肩上。在这四十多年的时光里,曲光镛和妻子虽然名义上是夫妻,但实际上早已形同陌路。在那个动荡不安的年代,就算她选择离开或另嫁他人,也不会有人指责她的决定。她铁了心要留在家里,伺候老人、拉扯孩子,天天不是缝补衣服就是洗洗涮涮,做饭收拾屋子,一干就是十多年,从没抱怨过一句。曲父去世前,对大儿子彻底心寒,至死都没原谅他。他对儿媳说:“老大媳妇,等了十多年,光镛一点消息都没有,是死是活都不知道。这些年我们曲家亏待了你,要是遇到合适的人,你就为自己找个好归宿吧。”大儿媳满眼泪水,恳切地对公公说:“爸,求您别赶我走,不管怎样我都要等光镛回来。只要曲家不嫌弃,我愿意一直留在这儿,照顾这些孩子们,直到我生命的尽头!”曲光镛的父亲去世后,他妻子依然跟弟弟一家人共同生活。等弟弟和弟媳外出工作时,她就负责家里的采买、做饭,还要照看四个孩子的学习起居。四个孩子都特别懂事,明白大娘这辈子过得不容易,没儿没女的,把他们当亲生的养大。他们也把大娘当成自己的亲妈,打心眼里敬重她。新中国成立后,曲光镛逃往台湾的事终究没能瞒住。尽管他的妻子根本不清楚丈夫的去向,却仍然因此受到牵连,成了周围人议论的对象。此外,曲光镛的媳妇户口一直留在老家荣城,日子过得紧巴巴的,买东西都得靠票,她连吃的粮食都没了。为了避免连累小叔子一家,也为了能解决温饱问题,她只能选择回到家乡,依靠娘家人生活。弟弟和弟媳拼命挽留嫂子,他们苦口婆心地劝道:“现在大家日子都不好过,当初你不听劝没改嫁,现在回娘家谁还愿意收留你?多张嘴吃饭可不是小事。”曲光镛的媳妇性子特别倔,外表看着温温柔柔的,其实心里特别有主见,一旦打定主意谁也劝不动。跟弟弟两口子道别后,她就独自回了高密娘家。她离开家乡已经十多年了,刚回来时难免会有人说三道四。再加上娘家那边没什么亲人了,她既分不到土地,连基本的温饱都成问题。就这样,她独自住在一间破旧的房子里,墙壁漏风,屋顶透光。为了维持生计,她每天天不亮就起床,背着锄头上山开垦荒地,种些粮食。从早忙到晚,靠着自己的双手勉强糊口。在经历了一次又一次的失望后,曲光镛的妻子对他的感情逐渐变淡了。她心里最放不下的就是自己亲手抚养长大的四个孩子,还有那个一直对她很关心的小叔子一家,她常常思念他们。她刚回到老家没几天,家里那个最小的娃娃就开始整天哭个不停。小家伙把她当成了亲妈,说什么都不肯让她走。

从青岛到高密有一百公里路,我那刚上小学的小侄子就骑着辆旧自行车去找他大姨。每次到了大姨家,他就赖在那儿不肯回家。但每到周一清晨,大妈必定会硬拽他起床,哪怕他又哭又闹,也得把他送出村口,铁了心要让他去学校念书。曲光镛的老婆心里总惦记着四个娃,孤单的日子不知道流了多少眼泪,孩子们就是她最大的盼头。家里但凡有点好东西,她一口都舍不得动,全都留给孩子们享用。小侄儿回家时总惦记着给大娘捎些好东西,那时候苹果可是稀罕物,他小心翼翼揣在怀里,兴冲冲地去找大娘,非得和大娘一起分享才开心。几年过去,四个孩子逐渐成人,各自有了工作,家里的日子也渐渐好过起来。弟媳因病离世后,孩子们把大娘从高密接来,打算让她在这里安享晚年。四个子女相继结婚生子后,大娘二话不说就挑起了照顾孙辈的担子,尽心尽力地照看着曲家的第三代。多年来,曲光镛的妻子一直默默奉献,毫无怨言地照顾着曲家的两代人,把孩子们都抚养成人。曲光镛对她来说早已不再重要,她认为这些孩子才是她生命中最大的意义,她从不后悔自己付出的等待。与此同时,曲光镛在台湾的日子也不好过。他们既缺钱,又找不到工作,只有极少数人攒了点钱后,才在当地成家立业。曲光镛自认为有点学识,便和同伴联手创业,可他们对管理一窍不通,办的小厂始终没什么起色,最后只能转手给了别人。曲光镛和几个朋友一起搞了家餐馆,每天天不亮就起床,忙到深夜才休息,累得够呛。可餐饮这行当竞争太激烈,他们的生意一直不景气,最后亏得血本无归。

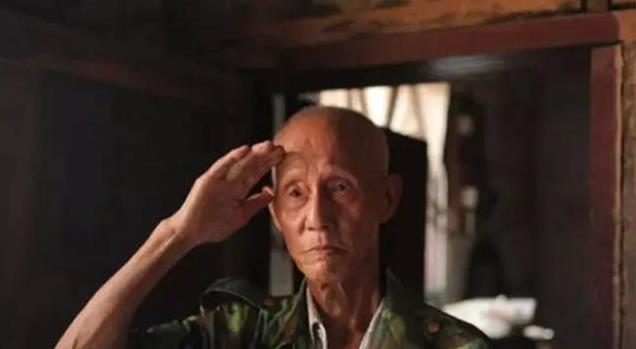

曲光镛已经一无所有,再也无力拼搏。他只能靠打工维持生计,挣着少得可怜的工资。直到身体完全无法支撑,他才找到昔日的一位老同事,托关系进了台湾的荣民之家,也就是养老院,在那里安度晚年。多年来,曲光镛无时无刻不在思念故乡,可他总是强忍着不敢多想,内心充满了自责与悲伤。荣民院的老兵们心照不宣,很少提起故乡,但谁都知道,每个人都在思念家乡,盼着有朝一日能平安回去。谁能打听到家乡的情况,就会成为大家悄悄羡慕的对象,哪怕只是和他随便聊聊,也仿佛离故乡更近了一步。空闲时,曲光镛总爱给家里写封信。他心里清楚,这些信十有八九送不出去,可还是忍不住要写。年纪大了,说不定哪天说走就走,总想给亲人留几句话,让他们记得自己。曲光镛从未给妻子寄过一封信。他心里没底,觉得才结婚三年又长期分居的妻子不一定会一直等他。他反而希望妻子能早日改嫁,找到真正对她好的人,过上一辈子幸福的生活,生儿育女,白头到老。1986年,台湾的环境已经没那么紧张了,曲光镛找了些关系,想查查大陆老家亲人的近况。这位老乡怀着深深的期望,历经艰难终于找到了搬到青岛的曲家。回到荣民院后,他私下找到曲光镛,告诉他:“你父亲已经过世了,但弟弟一家还在。你妻子一直未再嫁,这些年来和弟弟一家相互扶持,艰难生活。”得知父亲早已去世,曲光镛的情绪瞬间崩溃;当他知道妻子这些年一直在等他,泪水再也止不住地流了下来。曲光镛担心被人发现,悄悄走到荣民院的墙边,来回踱步,终于寻到一个没人的角落,忍不住放声痛哭。多年来,曲光镛很少因为想家而落泪,他甚至觉得自己已经变得冷漠无情。然而,直到此刻,他才明白,那份对家的思念其实一直深埋在心底,从未消失。1987年,台湾允许民众回乡探亲,曲光镛心里特别想回去,可他又担心和其他老兵不一样。当初他是主动跟着部队来到台湾的,不是被强迫带过来的。他害怕回大陆后会有不好的后果,所以一直不敢行动。

就在这时,弟弟的来信到了。信里,弟弟劝曲光镛早点回去,嫂子已经等了他这么久,全家人都在盼着早日团圆。弟弟提到,现在大陆对台湾同胞有优惠政策,只要回来就热情接待。他还答应把最小的儿子,也就是曲光镛妻子从小照顾的侄子,过继给他们夫妻,以后由这个孩子照顾他们的晚年生活。弟弟把事情安排得妥妥当当,曲光镛心里直痒痒。尤其是想到老伴儿头发都白了,为这个家操劳了一辈子,现在还在眼巴巴地盼着他回去,曲光镛立马下定决心,二话不说就去办理探亲的手续了。1989年,曲光镛从台湾出发,途经香港和广州,最终回到了祖国大陆。那时候香港的酒店被返乡的台湾老兵挤得满满当当,想要找个房间,至少得提前半个月预订,不然肯定没地方住。住在旅馆的老人们,满头银发,操着天南地北的口音,却个个都像小孩般兴高采烈。他们中有独自一人的,比如曲光镛;也有坐着轮椅,由台湾的妻儿陪伴在侧的。虽然彼此素不相识,但一提到回家看望亲人,大家就立刻聊得热火朝天,有说有笑。这么多年在刀光剑影中摸爬滚打,曲光镛头一回碰上这么温馨和谐、毫无防备的场面。回到家,曲光镛和爱人抱头痛哭,弟弟已经走了,曲光镛因为没能赶上见弟弟最后一面,心里充满了无尽的懊悔。他打心底里感谢弟弟和弟媳,是他们让妻子有了安身之处,不用再四处漂泊。他们的孩子也给妻子带来了温暖,让她在曲家找到了晚年生活的寄托。根据弟弟生前的安排,小侄子被过继给了曲光镛,他们去办理了正式手续。突然间有了儿子,还能和妻子朝夕相处,多年来一直孤身一人的曲光镛,内心的喜悦难以言表。曲光镛见到了他心爱的小孙女,孩子的天真烂漫立刻驱散了他所有的忧愁,常常逗得他开怀大笑。这种亲情的温暖和快乐,是他在台湾时无论如何也想象不到的。由于岛内持续进行负面报道,曲光镛仅申请了短暂的探亲假。他长期漂泊在外,这次归国之路是福是祸,心中实在没底。回到大陆后,他亲身感受到政府对台湾老兵的真切关心,没有任何偏见或特殊监视,这让他下定决心在此安家。1989年秋季,曲光镛回到了台湾,迅速办妥了所有需要处理的事务。1990年春节前夕,他匆忙返回了山东老家。他再也不愿让妻子独自等候,一心只想守在她身旁。曲光镛每年都能收到一笔从台湾汇来的"退役补助金",这笔钱完全可以让妻子过上富足的日子。不过,妻子早就养成了节俭的习惯,哪怕手头宽裕了,也舍不得多花一个子儿。小孙女开始上小学,老两口原本可以轻松一下,但曲光镛偏偏在这时病倒了,妻子不得不重新忙碌起来,全心全意地照料他的生活起居。曲光镛心里满是愧疚,话到嘴边却不知如何开口。他本打算回家多陪陪妻子,结果反而给妻子添了麻烦。老妻一直很开朗,她轻声安抚曲光镛:"我明白这些年你吃的苦比我多,你开心我就满足了。况且,现在不是已经回到自己家了吗?在家里,咱们夫妻之间用不着说那些见外的话。"

曲光镛明白在这件事上他永远辩不过妻子,心里百感交集,眼中含泪,紧紧握住了她的手。