1957年,王昌武在部队服役了整整十一个年头后,终于踏上了归途,回到了他阔别已久的家乡——河北涿鹿县。王昌武16岁当兵离开家,头三年还经常给家里写信,父母和兄弟都清楚他在哪儿。但接下来的八年,他音讯全无,仿佛人间蒸发。王昌武曾留了个北京的信箱地址给家里,家里人写信给他,但不清楚他具体在哪儿、在干啥。他隔三差五会回封信,就说自己在北京上班。王昌武的兄弟姐妹和亲戚们对他非常不满,认为他辜负了父母的养育之恩。然而,王家的父母始终无法接受儿子会是那种人,他们坚信儿子本性善良,认为他肯定是在执行军队里的秘密任务,忙着为革命事业做贡献。因此,王昌武的父母从未写信催促儿子回家,日常通信也只说好事不提困难。即便王昌武的奶奶去世,他们也没有急着让儿子赶回来。到了1957年,家里遭了灾,日子实在过不下去了,这才给王昌武捎了封信,让他赶紧回来。

王昌武是毛主席身边的贴身警卫,但他一直没告诉家里人。按照保密要求,这事他谁都不能说,连最亲近的家人也毫不知情。王昌武看完信后心里特别不安,可他没敢告诉别人,只能躲在宿舍的床上偷偷抹眼泪。这件事最终传到了毛主席耳朵里。他专门把王昌武叫来了解情况,听完王昌武讲述家里的困境后,毛主席心情很不好。他对王昌武说:“你是为革命出力的战士,现在家里遇到困难,当地政府有责任帮你们解决问题。”王昌武手拿中共中央办公厅的正式文件,启程返回了故土。回到老家后,他才发现父母和兄弟的日子已经过得非常艰难,几乎到了山穷水尽的地步。王昌武原本以为上了年纪的爷爷奶奶还在世,可当他回到家里才发现,两位老人其实早已离世。在奶奶的遗照前,摆着一个旧碗,颜色都淡了。妈妈告诉王昌武,奶奶活着时,每顿饭都会拿出这个碗,那是王昌武出门前在家吃饭用的。奶奶端着饭碗,对着空碗喃喃自语:“孩子,我总觉得你还活着,在部队里或者在别的地方。你可得记得找口饭吃,别饿着!”王昌武刚投身革命,奶奶就因病去世了。她咽气前还一直惦记着这个远走他乡的孙子。家里人就把这个碗摆在奶奶的照片前,当作是奶奶在盼着王昌武回来。王昌武为了革命事业,肩负着新中国交给他的重大使命,毅然选择离开家人,舍弃了与亲人相聚的时光。

要不是王昌武这次回老家,村里人到现在还不清楚他在北京到底是干啥的。王昌武把介绍信递给了当地政府的官员,他们一看,顿时对他刮目相看,满脸惊讶:“真没想到,咱们这个小县城里还有在中央任职的大人物!你家是革命军人家属,我们肯定要好好照顾老人家,保证大家有饭吃,让你们没有后顾之忧。”王昌武返回北京后,毛主席关切地询问他:“你家里的事都安排妥当了吗?”王昌武说:“家里的事儿都处理”主席终于松了口气,心里觉得特别高兴。王昌武的人生因为与毛主席的相遇而显得格外特别。最让人敬佩的是,他从未以“中央高层”自居,始终严守纪律,保持谦逊。他的一举一动都深深受到毛主席的影响,并将毛主席平日里的教诲铭记于心。

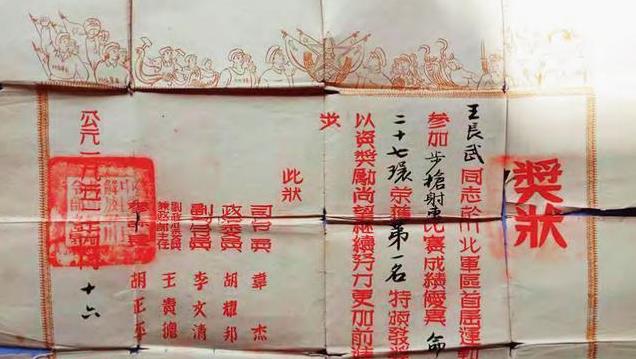

王昌武进入中央警卫师,是胡耀邦引荐的结果。1948年4月,他在老家河北涿鹿报名当兵,加入了晋察冀野战军。在那之后,他跟着部队打了好几场大仗,比如晋中战役、太原战役,还有解放成都的战斗,都亲身参与过。1951年,王昌武在四川省正式加入了中国共产党。1951年春,在达县军分区的射击比赛中,王昌武用三发子弹全部命中靶心,表现十分出色。凭借这一优异表现,他被选拔进入军分区运动队,代表达县参加四川军区组织的运动会。射击比赛最后一场,王昌武以27环的成绩夺冠,成为整个军区的最佳射手。在颁奖典礼上,军区政委胡耀邦兴奋地表示:“你的枪法几乎百发百中,堪称神枪手。我打算推荐你去北京中央警卫团,担任首长的贴身警卫。”王昌武心里乐开了花,一个劲儿地向胡耀邦道谢:“多亏了领导的栽培。”没过多久,王昌武就成功调入了中央警卫部门。经过一段时间的专业训练,他被安排到中南海西楼担任警卫工作。西楼曾是朱德、刘少奇、杨尚昆等中央领导人的住所,王昌武在此工作了两年多。1953年10月,他被中南海行政处调往丰泽园工作。

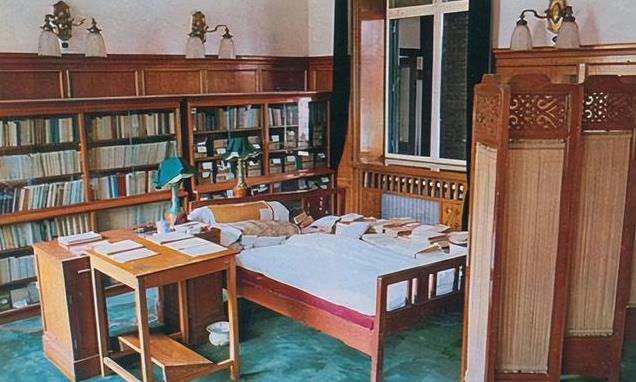

年仅21岁的王昌武被选为毛主席的随身警卫。他年纪虽小,却充满干劲,平时性格稳重的他得知这一喜讯时,兴奋得说不出话来,连连点头答应:“我一定去!一定去!”中央警卫团的干部大队专门负责中南海的安全保卫任务。其中,丰泽园的守护工作由一中队承担,这个中队下辖4个分队,每个分队有18名战士。警卫工作又细分为内部保卫和外围警戒两个部分。王昌武被安排到了负责内部安保的第一小队,他们的警卫任务直接受公安部第九局指挥,而局长汪东兴则是他们的直接上级。新中国成立之初,毛主席的安全保卫工作被放在首位。无论是他日常居住和办公场所的防护,还是外出访问、考察、参观等行程,警卫人员都必须全副武装贴身保护。同时,毛泽东的日常生活照料、家务处理以及亲友接待等事务,也都由警卫员们一手操办。毛主席身边有两支护卫队,一支负责日常生活,另一支负责安全保卫。负责生活事务的护卫队长是李银桥,他手下有王昌武等六名贴身卫士,这些人都归李银桥直接管理。王昌武的日常工作主要包括给毛主席递送文件、打理书房、清扫院子、照料花草,偶尔还得去市场采购食材、送洗衣物,冬天还得烧暖气。要是毛主席出门,王昌武就得和别的警卫一样,带上武器贴身保护。王昌武和他的同事们负责处理大量琐碎的后勤事务,尽管任务繁重,却从未有人抱怨辛苦。能够为毛主席提供贴身服务,每天陪伴在这位伟人左右,王昌武感到无比自豪。他总是干劲十足,对每项工作都充满热情,力求做到尽善尽美,确保毛主席的日常生活和工作都能顺心如意。

毛主席身边的警卫人员都是从部队里挑选的普通士兵,他们得经过层层筛选,年纪得在23岁以下,家庭成分得是贫农,历史要清白,还得是思想坚定的党员,对党和领袖绝对忠诚。另外,他们还得有特长,身手要灵活,像王昌武就是因为枪法好才被选上的。王昌武做事特别卖力,工作态度也很认真,不过刚来那会儿还是出了点小差错。那天,李银桥作为卫士长派王昌武外出办事。王昌武走得匆忙,既没带通行证,也没提前打招呼,更没说明原因,结果回来时被挡在中南海外进不去。王昌武年轻气盛,冲动之下打算独自冲进去,还理直气壮地声称自己是毛主席的警卫员。门口的保安不认识他,当然不会轻易放行,双方就这么僵持着。王昌武不甘心,翻遍全身找出了一张警卫师的士兵证件,但中南海的安保极其严格,不容许丝毫疏忽,仅凭一张士兵证,王昌武还是无法进入。想到进中南海到丰泽园要过三道证件检查,王昌武心里直打鼓,万一自己一时大意,说不定今天就交代在这儿了。恰巧一个小姑娘路过,王昌武便和她聊了几句。得知她是中南海一位领导家的孩子后,王昌武便请她帮忙递个条子进去。他在纸条末尾署上自己的名字,托小姑娘转交给警卫队长李银桥。王昌武没意识到,眼前这个穿着朴素、态度和善的年轻女孩,其实是毛泽东主席的千金李讷。

李讷拿着纸条走进来,递给李银桥。李银桥看了之后,既觉得无奈又有点好笑:“王昌武才来不久,不清楚咱们这儿认的是证件,不是人。”李银桥立即吩咐人带王昌武进来,王昌武这才无精打采地走进了丰泽园。这次意外让王昌武吃了不少苦头,却让他明白了一个重要道理:中南海是领导们工作和居住的场所,安保十分严格,做事必须认真仔细,出门要随身携带证件,外来人员更要事先登记报备。这个小失误给他今后的工作带来了深刻启示。初到丰泽园的王昌武,和其他新兵一样,心里七上八下,连说话走路都格外谨慎。事后大家才明白,毛主席其实特别亲切随和,一点架子都没有。一天下午,王昌武正在毛主席院子里的花圃里忙活着浇水,这时毛主席出来溜达,瞧见一张生面孔,便走上前仔细看了看,开口问道:“小伙子,你叫啥名儿?”王昌武赶紧接话:“我是王昌武。”毛主席主动伸出手想和王昌武握手,王昌武先是愣了一下,随即赶紧伸出双手紧紧握住主席温暖的手掌,心里激动得说不出话来。看到小王有些拘谨,毛主席笑着打破了沉默。他指着王昌武刚刚浇过的那株植物,温和地问道:"小伙子,这种植物叫啥名儿?"王昌武指着那株植物说道:“这就是铁树。”主席接着问:“这只是公的还是母的?”王昌武一下子被问住了,他压根儿没听说过铁树还分公母这回事。毛主席细致地向他解释了铁树男女的不同:公的开花形状像根棍子,母的开花则围成一大片。

王昌武点头表示理解,毛泽东见他领会了意思,便转身离开去散步了。王昌武初次与毛主席短暂交谈,感受到他既平易近人又学识渊博,就连一株普通的铁树,他也能说得头头是道。1954年12月26日那天,李银桥传达了毛主席的指示:要好好款待所有在主席身边工作的同事。毛主席还特意强调,无论是厨师还是打杂的,每一个人都不能落下,都要照顾到。那天夜里,王昌武被喊到了后院的书房,屋里放着两张餐桌,丰泽园的十几个普通员工陆续坐下。平时管着他们的领导汪东兴、叶子龙、李银桥,这次反倒成了服务员,忙着给他们上菜盛饭。快到年底了,也该让那些整年忙着照顾毛主席日常生活和保卫他安全的工作人员放松一下,大家聚在一起吃顿好的。这顿饭准备得特别丰盛,还摆上了几瓶外国酒,有巧克力味的,还有苏联的辣椒酒,这些可都是平时难得一见的好东西。毛主席特意吩咐人准备了各式各样的糖果,还有大中华牌香烟,招待得十分周到。所有人都乐开了花,外面寒风刺骨,屋里却暖意融融,气氛热闹非凡。后来大伙儿才明白,那天是毛主席的生辰。他老人家自掏腰包,用写文章的报酬请身边的工作人员吃了顿饭。之所以没提前说破,就是不想让大家觉得拘束,怕他们费心准备礼物。在卫士王昌武的记忆里,毛主席对待身边的警卫人员如同对待亲生子女般亲切,留下了许多温暖人心的故事。一天,王昌武外出办事,回来时已经错过了午饭时间。那天毛主席家正吃螃蟹,主席特意吩咐厨师留了几只给王昌武。谁知王昌武吃完后没多久,全身就起了红疹,原来他对螃蟹过敏。毛主席的保健医生得知后,立即赶来诊治,给他服了几片药,症状很快就缓解了。有一回,王昌武帮毛主席洗毛衣。他平时没穿过毛衣,对怎么洗一窍不通。洗完就直接挂出去晾,结果毛衣被拉长了。

得知此事后,毛主席没有对王昌武发火,反而安排家人耐心地教他如何清洗毛衣。毛主席看他身材高大,便说:"这件毛衣改长了,正好合你的身,送给你穿吧。"王昌武因为犯了错正心里过意不去,说什么也不愿意接受。但毛主席坚持要他收下,就这样,王昌武得到了他这辈子第一件毛衣。这些警卫团的士兵都是从军队中选拔出来的,打仗没问题,但文化水平有限。毛主席曾对他们说,既然在我这儿工作,就得努力学习,提升工作能力,这样将来离开这里也能把工作做好。这些年轻人纷纷拿起笔,开始练习写字、计算数字、撰写文章。毛主席特意请了老师来教他们,还自掏腰包给他们买了书本和笔记。他反复叮嘱他们要用心学习,多掌握知识,别因为在他身边待久了就耽误了未来的发展。

王昌武从小没上过一天学,但他从零起步,先认字母,再学拼音、算术和识字,一步步打基础。当时王昌武上午上班,下午去学习,组织上会帮忙安排工作,确保每个战士都能跟上学习进度。王昌武在中南海坚持学习,直到完成了初中阶段的学业。到他离开时,已经能够熟练地阅读书籍、报纸,还能自如地写信了。毛主席经常亲自为警卫员们上课,这些场景成了王昌武心中特别宝贵的记忆。多亏毛主席反复提倡学习,王昌武和同伴们才能获得这么难得的学习机会。他们深深感谢毛主席对他们学习和思想的关怀。通过学习,他们掌握了认识世界的本领,视野也变得开阔了许多。

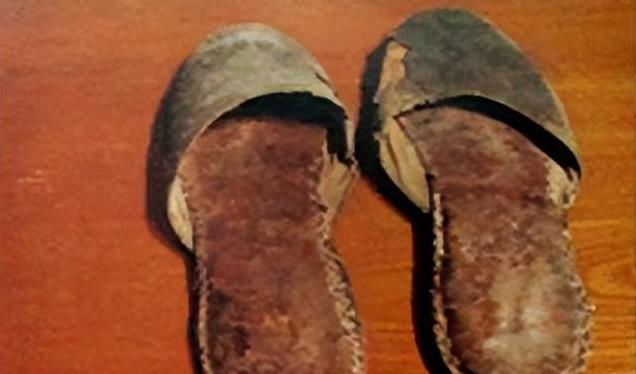

毛主席经常自掏腰包请工作人员吃饭,还给他们买书,特别关心他们的身体和学习。他很大方,常常用自己的稿费帮助家庭困难的工作人员,可他自己却过着非常朴素的生活。王昌武回忆说,警卫员谢国成十六七岁那会儿,对钱还没啥概念,就爱跟风凑热闹。他见人家穿子大衣挺有派头,自己也跑去做了件穿上身。毛主席瞧见了,便问他:“这衣服是单位发的吗?”谢国成答道:“不是的,这是我自掏腰包做的!”毛主席对他说:"你还这么年轻,个子也不高,就穿上了子大衣,有没有考虑过家里人的日子怎么过?"谢国成听完毛主席的话,心里一阵自责,立刻脱下身上的大衣,当天就把它卖了。在中南海待的时间长了,工作人员都清楚,中央领导的生活相当简朴。毛主席日常就穿布鞋,只有会见外国客人时才会换上皮鞋。

开国大典那天他穿的绿色子大衣,之后没怎么见他再穿过,后来干脆给了李银桥。平时他总是一身灰衣服,不少还带着补丁。他不在乎这些,衣服只要穿着舒服、能保暖就行。王昌武回忆起毛泽东勤俭节约的事迹,其中有一件让他印象深刻。有一回,毛主席让王昌武给周总理送封信。王昌武接过信时,注意到信封没封口,还是个用过的旧信封。王昌武有些迟疑,毛主席察觉到了他的顾虑,便对他说:“我相信你,我一向珍惜纸张,信封都是工作人员用旧的重新加工过的,我的稿纸也经常两面都用,希望你别介意。咱们国家现在还比较穷,大家都得努力奋斗……”毛主席非常重感情,对身边的工作人员都很照顾,一旦用惯了就不愿他们离开。不过,他并不希望这些年轻人一辈子只围着他转,等到合适的时候,他会主动让他们走出中南海,去为更广大的人民群众服务。正因如此,毛主席特别看重他们的品德修养和思想觉悟。1956年寒冬,李银桥揣着一块黑黢黢的东西走进警卫员们的住处,说是毛主席特意送来让大伙儿尝尝鲜。所有人都照做了,各自尝了一小口,那东西又苦又涩,实在难以下咽,完全猜不出是用什么原料制成的。李银桥提到,这是警卫员马武义从东北家乡捎来的,是当地贫困百姓日常赖以充饥的吃食。王昌武立刻明白了主席的意思,这是在告诫他们,尽管在中南海里生活无忧,但绝不能忽视外面仍有众多百姓生活困苦。毛主席平时对身边的警卫员都很和蔼可亲,但有一次却对王昌武发了火,原因跟他的女儿李讷有关。毛泽东对待自己的儿女一向规矩严明,从不让他们沾上任何一点特权。

王昌武刚到毛主席身边工作时,李讷才14岁,李敏也不过20岁。这个年纪的姑娘正是爱打扮的时候,可她们姐妹俩穿得比普通孩子还简单。在学校和同学们一起吃食堂的普通饭菜,周末回家就骑辆自行车,谁也不会想到她们是毛主席的女儿。1956年,李讷考进了师大女子附中,平时周一到周五都住在学校,只有周六才回家。她要么坐公交,要么独自骑车,每次到家时,天都已经黑了。王昌武自作主张,在星期六下午派车把李讷接回了家。毛主席得知此事后,马上叫来王昌武,毫不客气地训斥他,指出他不该这样自作主张。王昌武试图为自己辩解:“主席,她毕竟是个姑娘,晚上一个人回家确实不太安全。”毛主席板着脸,盯着王昌武和边上的李银桥,语气很重地说道:“难道别家的孩子就不重要?他们的安全就不用管了?别人家的孩子都能自己走回去,怎么到了我这儿就不行了?”毛主席明显动怒了,他双手叉腰在屋里走来走去。这时,王昌武低声嘀咕道:"别人家孩子跟您家孩子不一样,那些特务对您家孩子特别上心。"毛主席听到这句话,站住不动,盯着王昌武,火冒三丈:“你扯什么感兴趣?感兴趣能怎样?以前就不感兴趣吗?昌武同志,别把事情搞复杂了,别找理由,不准派车去接她!”从那以后,李讷再也没得到任何优待。

从1957年起,王昌武结束了在毛主席身边的工作。在这期间,毛主席唯一一次对他大动肝火。王昌武既为李讷感到难过,又不得不佩服毛主席在处理公私事务时的公正严明。李讷始终记挂着王昌武的恩情。当王昌武即将离开中南海时,李讷匆匆赶来为他送别,还特意送了一张照片给他留作纪念。王昌武回到了家乡,被安排到广播站上班。由于父母年纪大了需要人照顾,他便带着老婆孩子从北京搬回老家,在当地广播站找到了工作。经过多次岗位调整,王昌武始终坚守本心,保持着吃苦耐劳的作风。不在毛主席身边的日子里,王昌武总想起在中南海的时光,虽然忙碌但充实。能直接得到毛主席的指点,是他这辈子最大的福气。和所有在毛主席身边工作的人一样,他们来自普通百姓,最终也回到百姓中去。毛主席的教诲,他们永远牢记。